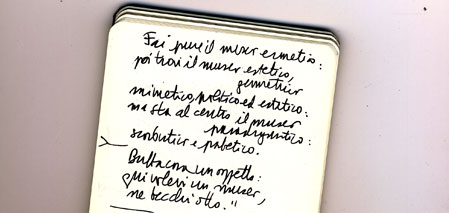

Non ci attarderemo troppo a dire della mostra Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve* (Milano, Triennale, fino al 30 marzo 2008) che, secondo il comunicato, «non solo racconta la storia del periodo ma consente al visitatore di “farne esperienza” diretta». Visto che negli anni settanta siamo nati e abbiam vissuto i nostri primi anni non ci sarebbe dispiaciuto conoscerne e capirne qualcosa. La mostra aspira a trattare di conflitti, mutazioni, saperi, visioni, mitologie. Ma la storia è tradotta in liste di date (fra l’altro in vari casi non leggibili a causa della posizione dei pannelli), il resto in affastellarsi di nozioni e (presunte) suggestioni. E l’esperienza è piuttosto confusa; d’altronde, va bene che furono anni “confusi”, o meglio complessi, ma la lettura che ci si incarica di fare a distanza di tempo – si suppone con il filtro storico e critico – generalmente dovrebbe aspirare proprio a far chiarezza in ciò che, allorché vissuto, pareva confuso. Appunto, però, qui si punta a far fare l’“esperienza”, e si rimane nella confusione; a partire dalla prima sala, con schermi che proiettano immagini d’epoca (a colori o in b/n) mentre l’audio propone brani dissociati e altri rispetto alle immagini. “Girovagando” fra gli spazi allestiti – ché altro non si può fare, non potendosi certo parlare di percorso espositivo, salvo pensare che sia volutamente in tema, ergo confuso – pare poi che esperienza comune fosse trovarsi nel buio con puntati contro i fari di un’Alfa Romeo, di cui altro non si riesce a vedere. E che gli artisti fossero alla ricerca del bello, anzi La fabbrica del bello. Che il design fosse il Kar-a-sutra di Mario Bellini (dev’essere un omonimo di quel Mario Bellini che ha curato la “messa in scena” dei 2834 mq della mostra), accanto solo all’habitat for two people di Gaetano Pesce e ai progetti di Riccardo Dalisi. L’articolazione e la varietà sono ridotte a moltiplicazione indifferenziata: la letteratura è solo una serie di scansioni di pagine di libri (attribuite – mediante frecce tracciate malamente con pennarello rosso – a una serie di autori del periodo), la musica è una serie di copertine di dischi in vinile, il teatro una serie di sagome d’attori, il cinema erotico una serie di manifesti un poco strappati, la stampa una serie di copertine di riviste o pagine di giornali (peraltro difficilmente leggibili, così come sono messe su striscioni pendenti), i fumetti e l’illustrazione una serie di copertine, piccole o grandi… Fra queste vediamo “Il Male”, e allora ci viene in mente che per sentire e capire il periodo sarà decisamente meglio leggere e sfogliare un libro come quello di Vincino, Il Male. 1978-1982. I cinque anni che cambiarono la satira. Soprattutto laddove – sempre girovagando – ci troviamo poi di fronte all’opera dell’artista incaricato di interpretare il rapimento di Moro, artista al quale non è venuto di meglio in mente che realizzare a grandezza naturale la cella in cui Moro fu rinchiuso – di fronte alla quale è abbastanza immediato l’istinto di chiudervi dentro qualcuno, e non sarà difficile immaginare chi…Ma avevamo detto che non ci saremmo attardati, per cui smettiamo qui. Chi vuole spendere i suoi euro vada e veda. Per ora, fra l’altro, il catalogo non è disponibile.Siccome tuttavia qualcosa di buono per se stessi si trova sempre, o quasi, nella sezione design si trova la riproduzione di un progetto di Enzo Mari in relazione a quel che può essere un museo del design; in realtà – non sappiamo più se per nostra incuria nel guardare – non abbiamo trovato indicazione della fonte. Certo è che si tratta di riproduzioni di pagine d’un quaderno o libro. Poiché il catalogo della mostra, come detto, non c’è, e com’è buona regola nelle nostre esposizioni e nei nostri musei non è lecito scattare fotografie (caso mai si volesse pigramente rubar le idee), ci siamo fermati a ricopiar i testi delle tavole nel nostro taccuino. (Qualche giorno fa è comparsa in “Newsweek” la “notizia” che secondo alcuni studi la scrittura a mano rende i bambini più intelligenti; a questo proposito aggiungeremmo che nell’epoca in cui ogni risorsa pare accessibile si deve star più attenti a coltivare quegli strumenti che ci assicurano l’accesso autonomo a quel che veramente interessa, se non vorremo ritrovarci a interessarci e a ricevere solo quello che altri per noi decideranno ci debba interessare e pervenire). Mari cominciava così:«Capire com’è fattoRaccontava a Pinocchio il buon Geppetto (designer mica male) “Caro il mio burattinonel museo del realeguarda quel che c’è dietro ad un oggetto: designer / tecnicista / venditore/un mucchio di operai /anche il consumatore /e, pieni di pensieri,banchiere e imprenditore:i due progettatori, quelli veri.Fai pure il museo ermetico:poi trovi il museo estetico, geometricomimetico, politico ed estatico:ma sta al centro il museo paradigmatico:scorbutico e patetico.Buffa cosa un oggetto:qui volevi un museo,ne becchi otto.”» A questo componimento seguono le tavole disegnate da Mari con i progetti per otto diversi musei che potrebbero essere allestiti, guardando dietro all’oggetto, ciascuno con le sue caratteristiche:- Museo dell’ermetico: presenta al centro di una sala vuota, sopra un piedestallo l’oggetto, un “frullapatate”, con tanto di didascalia «Frullapatate disegnato nel 1979 da Ugo Nespolo prodotto dalla Frullor Biondate, Milano»;- Museo del designer: mostra invece una «selezione del processo progettuale del designer (u. Nespolo)», con disegni sotto vetro e modelli;- Museo del direttore delle vendite: che però è detto essere «in elaborazione», e infatti presenta la stanza vuota, solo con qualche appunto e parola chiave: manifesto, carosello, imballaggio, carta geografica con bandierine, ricerca punti vendita, altro;- Museo del tecnico: con le riproduzioni del frontespizio di un brevetto americano e di una inserzione di giornale: «Ditta espansione cerca direttore produzione laurea tecnica età massima 35 ottima esperienza settore elettrodomestici INDISPENSABILE ADEGUATA PADRONANZA LINGUA INGLESE rivolgersi FRULLOR CP 00462 Biondate»; al centro inoltre è previsto un pannello «portacampioni con minuterie metalliche e i finimenti, con paraocchi, di un cavallo»;- Museo del banchiere e (sotto nella stessa tavola) Museo dei pensieri del vero progettista; il primo è concentrato nel seguente pensiero: «Non importa che cosa si progetta come lo si realizza e a che cosa serve: uno solo è il nostro progetto, gli utili»; l’altro si articola in diversi pensieri, attribuiti a tal Ludovico Ilmoro «42 anni laureato alla Bocconi. Eredita la fabbrica fondata dal padre, ex coltellinaio, e la porta a 230 addetti. Produce articoli casalinghi. Finanzia una galleria d’arte. Adora Dario Fo. È sposato nell’ambiente. È in ufficio alle otto. Ha smesso di fumare»;- Museo dell’operaio: accanto a pannelli che parlano di “Qualità del lavoro”, “Qualità del salario” e “Qualità della vita”, presenta una serie di sagome sotto varie targhe (materie prime, semilavorati, componenti a catalogo, appalti, polverizzazione): «Questi sono i 100 operai che in molti luoghi e tempi concorrono alla produzione quotidiana di un frullapatate “FRULLOR”. Ad essi si aggiungono, in numero quasi uguale, altre componenti operative: impiegati, tecnici, apparato direttivo, qui posti tra parentesi»;- Museo del consumatore, che è stato riprodotto in grande all’interno della mostra: si tratta di 5 lapidi (?) in terra, ciascuna contraddistinta da un animale (lepre, leone, cane, gallina, topo) e ciascuna riportante il “pensiero” rivolto da un consumatore al frullapatate Frullor.Finito di copiare questi appunti per nostro uso, riprendiamo il nostro girovagare in mostra, prima di – come si dice – guadagnare l’uscita. Ci resta la domanda: che cosa c’era dietro tutto quanto visto?* Aggiungiamo una nota, ché leggendo oggi i giornali pare che non si debba più parlare di “secolo breve”; si veda l’articolo di Simonetta Fiori, Il secolo breve? Hobsbawm si sbaglia, in “La Repubblica”, sabato 10 novembre 2007, p. 42, riportato online qui.

Non ci attarderemo troppo a dire della mostra Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve* (Milano, Triennale, fino al 30 marzo 2008) che, secondo il comunicato, «non solo racconta la storia del periodo ma consente al visitatore di “farne esperienza” diretta». Visto che negli anni settanta siamo nati e abbiam vissuto i nostri primi anni non ci sarebbe dispiaciuto conoscerne e capirne qualcosa. La mostra aspira a trattare di conflitti, mutazioni, saperi, visioni, mitologie. Ma la storia è tradotta in liste di date (fra l’altro in vari casi non leggibili a causa della posizione dei pannelli), il resto in affastellarsi di nozioni e (presunte) suggestioni. E l’esperienza è piuttosto confusa; d’altronde, va bene che furono anni “confusi”, o meglio complessi, ma la lettura che ci si incarica di fare a distanza di tempo – si suppone con il filtro storico e critico – generalmente dovrebbe aspirare proprio a far chiarezza in ciò che, allorché vissuto, pareva confuso. Appunto, però, qui si punta a far fare l’“esperienza”, e si rimane nella confusione; a partire dalla prima sala, con schermi che proiettano immagini d’epoca (a colori o in b/n) mentre l’audio propone brani dissociati e altri rispetto alle immagini. “Girovagando” fra gli spazi allestiti – ché altro non si può fare, non potendosi certo parlare di percorso espositivo, salvo pensare che sia volutamente in tema, ergo confuso – pare poi che esperienza comune fosse trovarsi nel buio con puntati contro i fari di un’Alfa Romeo, di cui altro non si riesce a vedere. E che gli artisti fossero alla ricerca del bello, anzi La fabbrica del bello. Che il design fosse il Kar-a-sutra di Mario Bellini (dev’essere un omonimo di quel Mario Bellini che ha curato la “messa in scena” dei 2834 mq della mostra), accanto solo all’habitat for two people di Gaetano Pesce e ai progetti di Riccardo Dalisi. L’articolazione e la varietà sono ridotte a moltiplicazione indifferenziata: la letteratura è solo una serie di scansioni di pagine di libri (attribuite – mediante frecce tracciate malamente con pennarello rosso – a una serie di autori del periodo), la musica è una serie di copertine di dischi in vinile, il teatro una serie di sagome d’attori, il cinema erotico una serie di manifesti un poco strappati, la stampa una serie di copertine di riviste o pagine di giornali (peraltro difficilmente leggibili, così come sono messe su striscioni pendenti), i fumetti e l’illustrazione una serie di copertine, piccole o grandi… Fra queste vediamo “Il Male”, e allora ci viene in mente che per sentire e capire il periodo sarà decisamente meglio leggere e sfogliare un libro come quello di Vincino, Il Male. 1978-1982. I cinque anni che cambiarono la satira. Soprattutto laddove – sempre girovagando – ci troviamo poi di fronte all’opera dell’artista incaricato di interpretare il rapimento di Moro, artista al quale non è venuto di meglio in mente che realizzare a grandezza naturale la cella in cui Moro fu rinchiuso – di fronte alla quale è abbastanza immediato l’istinto di chiudervi dentro qualcuno, e non sarà difficile immaginare chi…Ma avevamo detto che non ci saremmo attardati, per cui smettiamo qui. Chi vuole spendere i suoi euro vada e veda. Per ora, fra l’altro, il catalogo non è disponibile.Siccome tuttavia qualcosa di buono per se stessi si trova sempre, o quasi, nella sezione design si trova la riproduzione di un progetto di Enzo Mari in relazione a quel che può essere un museo del design; in realtà – non sappiamo più se per nostra incuria nel guardare – non abbiamo trovato indicazione della fonte. Certo è che si tratta di riproduzioni di pagine d’un quaderno o libro. Poiché il catalogo della mostra, come detto, non c’è, e com’è buona regola nelle nostre esposizioni e nei nostri musei non è lecito scattare fotografie (caso mai si volesse pigramente rubar le idee), ci siamo fermati a ricopiar i testi delle tavole nel nostro taccuino. (Qualche giorno fa è comparsa in “Newsweek” la “notizia” che secondo alcuni studi la scrittura a mano rende i bambini più intelligenti; a questo proposito aggiungeremmo che nell’epoca in cui ogni risorsa pare accessibile si deve star più attenti a coltivare quegli strumenti che ci assicurano l’accesso autonomo a quel che veramente interessa, se non vorremo ritrovarci a interessarci e a ricevere solo quello che altri per noi decideranno ci debba interessare e pervenire). Mari cominciava così:«Capire com’è fattoRaccontava a Pinocchio il buon Geppetto (designer mica male) “Caro il mio burattinonel museo del realeguarda quel che c’è dietro ad un oggetto: designer / tecnicista / venditore/un mucchio di operai /anche il consumatore /e, pieni di pensieri,banchiere e imprenditore:i due progettatori, quelli veri.Fai pure il museo ermetico:poi trovi il museo estetico, geometricomimetico, politico ed estatico:ma sta al centro il museo paradigmatico:scorbutico e patetico.Buffa cosa un oggetto:qui volevi un museo,ne becchi otto.”» A questo componimento seguono le tavole disegnate da Mari con i progetti per otto diversi musei che potrebbero essere allestiti, guardando dietro all’oggetto, ciascuno con le sue caratteristiche:- Museo dell’ermetico: presenta al centro di una sala vuota, sopra un piedestallo l’oggetto, un “frullapatate”, con tanto di didascalia «Frullapatate disegnato nel 1979 da Ugo Nespolo prodotto dalla Frullor Biondate, Milano»;- Museo del designer: mostra invece una «selezione del processo progettuale del designer (u. Nespolo)», con disegni sotto vetro e modelli;- Museo del direttore delle vendite: che però è detto essere «in elaborazione», e infatti presenta la stanza vuota, solo con qualche appunto e parola chiave: manifesto, carosello, imballaggio, carta geografica con bandierine, ricerca punti vendita, altro;- Museo del tecnico: con le riproduzioni del frontespizio di un brevetto americano e di una inserzione di giornale: «Ditta espansione cerca direttore produzione laurea tecnica età massima 35 ottima esperienza settore elettrodomestici INDISPENSABILE ADEGUATA PADRONANZA LINGUA INGLESE rivolgersi FRULLOR CP 00462 Biondate»; al centro inoltre è previsto un pannello «portacampioni con minuterie metalliche e i finimenti, con paraocchi, di un cavallo»;- Museo del banchiere e (sotto nella stessa tavola) Museo dei pensieri del vero progettista; il primo è concentrato nel seguente pensiero: «Non importa che cosa si progetta come lo si realizza e a che cosa serve: uno solo è il nostro progetto, gli utili»; l’altro si articola in diversi pensieri, attribuiti a tal Ludovico Ilmoro «42 anni laureato alla Bocconi. Eredita la fabbrica fondata dal padre, ex coltellinaio, e la porta a 230 addetti. Produce articoli casalinghi. Finanzia una galleria d’arte. Adora Dario Fo. È sposato nell’ambiente. È in ufficio alle otto. Ha smesso di fumare»;- Museo dell’operaio: accanto a pannelli che parlano di “Qualità del lavoro”, “Qualità del salario” e “Qualità della vita”, presenta una serie di sagome sotto varie targhe (materie prime, semilavorati, componenti a catalogo, appalti, polverizzazione): «Questi sono i 100 operai che in molti luoghi e tempi concorrono alla produzione quotidiana di un frullapatate “FRULLOR”. Ad essi si aggiungono, in numero quasi uguale, altre componenti operative: impiegati, tecnici, apparato direttivo, qui posti tra parentesi»;- Museo del consumatore, che è stato riprodotto in grande all’interno della mostra: si tratta di 5 lapidi (?) in terra, ciascuna contraddistinta da un animale (lepre, leone, cane, gallina, topo) e ciascuna riportante il “pensiero” rivolto da un consumatore al frullapatate Frullor.Finito di copiare questi appunti per nostro uso, riprendiamo il nostro girovagare in mostra, prima di – come si dice – guadagnare l’uscita. Ci resta la domanda: che cosa c’era dietro tutto quanto visto?* Aggiungiamo una nota, ché leggendo oggi i giornali pare che non si debba più parlare di “secolo breve”; si veda l’articolo di Simonetta Fiori, Il secolo breve? Hobsbawm si sbaglia, in “La Repubblica”, sabato 10 novembre 2007, p. 42, riportato online qui.

Category: Exhibitions

Exhibitions

Guarda quel che c’è dietro ad un oggetto…

Contrappunto II

Leggere pulci per chi vuol leggere

In attesa di prendere visione di quello che sarà il Triennale Design Museum e in specie l’allestimento che pare ne sarà il fulcro, e più precisamente di capire come l’“installazione” filmico-cinematografica di Greenaway e Rota s’inserirà nell’architettura attentamente curata da Michele De Lucchi – per ora l’unico dato certo e tangibile del nascituro museo –, azzardiamo qualche riflessione sulle dichiarazioni d’intenti fatte durante la presentazione alla stampa del 21 settembre scorso. D’altronde poiché, stando alla cartella stampa, questo museo sarà «un’esposizione auto-riflessiva», noi possiamo darci il tempo per far le pulci, come si dice, per nostro uso e divertissement; alla fine dei conti, poiché solo sulle parole lavoreremo, potremo sempre dire che solo di un gioco di parole autoriflessivo s’è trattato. (Con un’avvertenza al lettore, poiché si apriranno molte parentesi ma si chiuderanno altrettante parentesi, e quel che tratterer[r]emo dentro potrà essere non meno interessante e autonomo di quel che resterà fuori.)Assumendo che la complessità è sempre difficile da gestire, integrando le componenti con coerenza e senza perdere in profondità, è evidente che in Triennale si è dato vita – con indubbio impegno – a una complessa articolazione di iniziative (ma appunto è una complessità voluta), che forse dall’esterno riesce difficile inquadrare ancora in una reductio ad unum intelligibile; ma può darsi il caso che nell’era delle contaminazioni e della multidisciplinarità ciò non sia da tutti inteso come difetto, e del resto le dichiarazioni son una cosa e i fatti un’altra, no?, e per questi – ancora una volta – dobbiamo avere pazienza.Data la nostra propensione a infilarci nel groviglio definitorio e terminologico (mea culpa) e a ritenere, per quanto ne sappiamo e per quante ne conosciamo noi (rispettivamente non molto e non molte, invero), che le parole abbiano un significato (anche se ciò non esclude il potere giocare con esse e ingannare), ci limitiamo a raccogliere qui solo alcune fra le affermazioni avanzate durante la presentazione alla stampa come fondanti per il Triennale Design Museum, che ci hanno suggerito qualche rilievo.1. La posizione di partenza per la creazione del Design Museum, ha detto Silvana Annichiarico, è stata precisa, ovvero «realizzare un museo innovativo che sia diverso dai musei già esistenti».2. Inoltre ha aggiunto uno degli autori dell’exhibit, Italo Rota, «non è una mostra ma è un museo di nuova tipologia»; un «museo/installazione dell’era dell’informazione visiva» (così in cartella stampa).3. Per quanto riguarda la collezione, valutando “arcaico e obsoleto” l’averne una di proprietà e, soprattutto, in considerazione del particolare contesto italiano – connotato da una presenza diffusa di “giacimenti” sul territorio, cioè archivi, musei, patrimoni delle imprese –, il Design Museum non avrà un proprio patrimonio/collezione, bensì attingerà a una rete di giacimenti, da cui “pescare” oggetti e “icone”. Anche perché il possesso di una collezione non collima, si è detto, con lo spirito della Triennale che è piuttosto produttrice di cultura4. Anche per l’“ordinamento”, ha detto sempre la direttrice del museo, si vuole prendere le distanze da modelli precedenti, in specie da quello dei musei d’arte figurativa, adottato in varie istituzioni già esistenti. Il Design Museum sarà perciò dinamico e mutevole, un work in progress da variare periodicamente e fondato sul desiderio di “imbastardire” la disciplina, mescolando, per sperimentare.5. È stato inoltre sottolineato più volte, dal presidente Rampello, da Annichiarico e dal curatore scientifico Andrea Branzi, che – superando l’impostazione che vede il design stretto fra arte e architettura, rispetto alle quali è stato a lungo posto in secondo piano – al centro sarà collocato non tanto l’oggetto in quanto tale bensì il contesto, fatto di emozioni, affettività, memorie, valori che aiutano a raccontare, nell’insieme, la storia di un paese, non solo materiale. Ovvero, come ha detto Greenaway, un museo degli oggetti senza oggetti.Ora, in astratto parlando, non ci sembra un ottimo criterio avviare un progetto tanto per fare qualcosa di completamente diverso da quanto già esistente [1]. O quanto meno dipende. Assumiamo pure che non in tal senso (cioè “faccio qualcosa solo per fare qualcosa di diverso dagli altri”) vada intesa la dichiarazione, ma approfittiamo per segnalare che – comunque inteso – si tratta forse di concept vago e buono per un certo marketing e per quella comunicazione cui fa buon gioco dimenticare che non c’è nulla di veramente nuovo (come qualcuno spesso rammenta). A noi pare, poi, che alle spalle del progetto dovrebbe esserci un’esigenza altra dal distinguersi a forza, un’esigenza che nel nostro caso dovrebbe essere quella di un museo del design italiano, in Italia, a Milano. “Ovvio!”, si dirà. Eppure non è così ovvio, né è questione di sfumature. Ammettiamo (ma si dovrebbe qui aprire ben altra parentesi) che l’esigenza di un tale museo si dia in Italia o per l’Italia; ma quali sono i soggetti che ne sono i portatori? Chi gli interessati? I turisti, i professionisti – nostrani e stranieri –, gli imprenditori, gli studenti, la società in genere? A chi di loro dunque si rivolgerà il nascituro museo? Dalle dichiarazioni ascoltate e lette nulla è stato detto chiaramente in proposito. Il museo includerà il design italiano del XX secolo, ed è stato detto che vorrà essere problematico piuttosto che fornire idee preconfezionate, essendo il design – sotto il profilo disciplinare – ancora in fase di inquadramento, dopo essere rimasto a lungo schiacciato fra architettura e arte. Ma per chi? Chi andrà nel museo?Se – come vogliamo immaginare – su questi aspetti i curatori hanno pensato e riflettuto, perché non dirlo anziché affidarsi a facili slogan? Va detto per esempio che online troviamo resoconto di un incontro avvenuto poco meno di un anno fa, sul tema del museo del design, durante il quale Andrea Cancellato, direttore generale de La Triennale, poneva i medesimi quesiti, che quindi sembrano non essere stati ignorati; ora, a pochi mesi dall’inaugurazione, però nulla vien detto di tale aspetto che non è certo accessorio. Così ci chiediamo se – certamente sotto l’accorta guida dei loro insegnanti, sicuramente preparati in materia grazie ai numerosi sussidi didattici disponibili in Italia per la formazione inferiore, media e superiore – al Design Museum si recheranno le scolaresche, così come affollano i musei d’arte, per ampliare la loro conoscenza del fare e dell’ars umani, e nello specifico italiani (se ciò abbia senso, poi).(Del resto [5] in tal caso che cosa potranno ricavare dal racconto in cui l’oggetto, il materiale si farà da parte rispetto all’apparato tecnologico mediale, al racconto filmico che proprio dell’oggetto [assente?] dovrebbe narrare il contesto? Se l’oggetto scompare o è in secondo piano, di che cosa sarà con-testo il contesto? Si vedrà più il mezzo o il contenuto, s’imparerà più dell’uno o dell’altro?)Parallelamente [2+3] ci chiediamo se l’uso insistito del termine “installazione” e il rifiuto di una collezione di proprietà non dicano più di quel che sembra. Cioè, se la separazione del momento della raccolta e della conservazione e di quello espositivo e allestitivo non rischi di generare un difetto, un peccato originale, in quell’area in cui si dovrebbero collocare fieramente il curatore e la ragione stessa di un museo (o Museo).Riconoscendo che, nelle sue vicende, sicuramente La Triennale è stata “produttore di cultura”, dinamico specchio del contemporaneo, ci chiediamo perché se ne voglia fare un museo, se – è detto dai curatori stessi – le caratteristiche proprie di un museo non coincidono con quelle in cui vuole identificarsi La Triennale, o viceversa. (Così, poi, in sede di presentazione del Design Museum si è inoltre appreso che per quest’ultimo sarà istituita una apposita Fondazione, altra rispetto a quella de La Triennale; eppure, non siamo certi che questa soluzione formale risolva i dubbi.) Domandiamo, ancora, perché si voglia essere – anzi “chiamarsi” – museo ma poi, siccome l’idea che si ha di museo in genere – quindi, fra l’altro, generica – non collima con i propri intenti, si pretende di fondare una nuova tipologia di museo. In Triennale insistono sull’aspetto sperimentale e problematico, sulla produzione culturale (by the way, parrà strano ma anche i musei sono produttori di cultura), sulla volontà di non cedere alla permanenza (quasi codesta fosse necessariamente un difetto, un sintomo di arretratezza; e pensare che in giro c’è qualcuno ancora che cerca un centro di gravità permanente). Il museo sarà un work in progress – si dice –, le installazioni indagheranno diverse problematiche (la prima di queste è “Che cos’è il design italiano”) per lasciare poi il posto a nuove tematiche e relative esposizioni. Ora, non è che si voglia negare l’importanza della sperimentazione e limitarsi a rinchiudere gli oggetti sotto vetro. Ma, a parte che non sono pochi i musei in cui si sono sperimentate modalità alternative e finanche multimediali di esposizione e narrazione (in alcuni, come il Science Museum di Londra, una sezione apposita è dedicata alla sperimentazione delle esposizioni, da includere eventualmente poi nell’allestimento permanente), esistono già – e da lungo tempo – altre tipologie espositive, senza scomodare i musei. Si pensi ai numerosi Science centre o “qualunque cosa” centre… (E del resto, per chi la voglia assumere, anche la più recente definizione di museo data da ICOM – certo non l’ultimo arrivato in questo campo – è tanto ampia che non occorre fondare nuove tipologie.)Ma già che ci siamo aggiungiamo una citazione, un appunto a quel che abbiamo scritto, in primis per noi stessi, per non vagare troppo guardando solo il nostro naso: «La diversità tra mostra e museo non sta solo nella dimensione temporale o nella priorità di conservazione del patrimonio e nelle funzioni connesse che il museo ha. La temporaneità dell’allestimento (la mutevolezza dell’esporre) permette di esaltare il carattere sperimentale e di ricerca nel campo ostensivo. Consente cioè una effettiva sperimentalità nei tipi di comportamento spaziale sul piano tecnico e tettonico e, non ultimo, nell’ordinare ed accostare innovativamente le opere. Ma è proprio questa caratteristica a connettere le esperienze della mostra con quelle del museo: la sperimentalità, come processo di costruzione del temporaneo, permette di configurare il definitivo come struttura nella funzione critica del mostrare» (Barbara Pastor, Note a margine, in Sergio Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta / Exhibition Design in Italy from the Twenties to the Eighties, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1988, p. 134).Su questo punto della temporaneità e dell’avvicendarsi delle esposizioni ci vogliamo soffermare ancora un poco. Perché è vero che in un museo l’attività di ricerca e aggiornamento sono importanti e devono avere manifestazione, devono mostrarsi – il che implica modifiche nell’allestimento e nella presentazione. Ma questa ricerca e aggiornamento – ci pare – sono colà in strettissima relazione con le attività di raccolta e ordinamento dei materiali, cioè in rapporto diretto con la costruzione e la organizzazione di quel patrimonio che in Triennale si è rifiutato, per volontà o necessità. Privata della struttura su cui esercitarsi, tanta sperimentazione non finirà con l’essere più prossima all’arbitrio mutevole e personale, o all’iniziativa artistica, che all’avanzare critico della ricerca?Ormai che siam qui, procediamo ancora oltre. Fra le ragioni di tanta carica sperimentale è l’“impressione”, condivisibile, che il design sia stato per lungo tempo stretto fra arte e architettura, rimanendo rispetto a queste in secondo piano [5]. Tant’è, è stato dichiarato, che nel nascituro museo si vuole prendere le distanze da modelli precedenti, in specie da quello dei musei d’arte figurativa [4], per «proporre ed elaborare ipotesi, letture, senza dare risposte precise e preconfezionate». (Ancora una volta risuona l’eco: s’ha da fare qualcosa di diverso.) Ma nella stessa sede è stato anche detto che il design è disciplina «remota ma non ancora sistematizzata» proprio sul piano disciplinare-scientifico. E, sempre nella stessa sede, dalla stessa bocca, si è parlato di «volontà di imbastardire la disciplina».I conti non tornano. Perché se il design è stato stretto fra arte e architettura così a lungo da non riuscire a emergere autonomamente, allora laddove la disciplina voglia affermare alcunché del proprio sé, prima d’imbastardirsi non sarà bene che ricerchi e dichiari (o almeno ci provi) i propri natali? Prima di vagare, non sarà meglio che il design faccia la propria genealogia, ricostruisca parentele, amicizie e confini, stabilisca la propria dimora, materiale e immateriale? E se il design è stato posto in secondo piano rispetto ad arte e architettura, come potrà guadagnare il proprio primo piano se non per quello che è: materia, oggetti, processi e ancora materia e oggetti, prima che / insieme con affetti, emozioni, valori?Se non si vorrà lasciare il design in secondo piano, perché farlo soggiacere al mezzo?E se non ci si vorrà rifare a modelli da museo d’arte figurativa, ci chiediamo perché non esplorarne altri (che poi è quel che vorremmo fare noi…)? Usare come parametro – benché negativo – solo e sempre il museo d’arte non è già il segno di un limite?Di nuovo, non è che non cogliamo in superficie il senso di quanto udito o letto. È che siamo un poco pesanti, e ci succede di andare a fondo. E qui intravediamo il rischio che, dichiarando di volersi sottrarre alle madri/matrigne, e imbastendo una giovanile crisi di rifiuto parentale, il design finisca con il vagare e perdersi (naturalmente senza mai trovare il centro di gravità permanente, ché come abbiam già detto la permanenza è da scartare). O, peggio, finisca con il seguire ora questo ora quel Lucignolo, in uno spettacolo circense, cacciandosi nelle mani di un impresario che ne faccia ciò che più gli aggrada. Proprio laddove si rifiuta il modello museale delle arti figurative, insomma, e pretendendo di fare alcunché di inedito e spettacolare, si rischia di cedere alla (relativa) imprevedibilità dell’installazione artistica (e per esempio non ci sono ancora, o quasi, immagini dell’allestimento del Design Museum), nel modello dell’arte contemporanea o post-postmoderna, fra proiezioni e multimedia, suggestioni per i sensi tutti e per tutti i gusti. Proprio laddove pretende di dare una visione diversa, rischia di ricadere nel già visto. Il dubbio si rafforza leggendo i comunicati; è qui che, per chiarire l’oggetto al centro dell’installazione Greenaway-Rota si dice: «Mettiamo insieme un oggetto e un nome del design italiano e la scena si fa più chiara – Olivetti, Lambretta, Vespa…»; è qui che apprendiamo che saranno presentati «gli oggetti più carichi di senso del design italiano del XX secolo nel contesto della storia e della cultura italiana», «cento oggetti significativi dell’Italia contemporanea» (d’altronde già supra [3] abbiamo riportato che s’è parlato di “icone”)… Pur volendo vedere anche questi, l’impressione di un déjà vu e lu – o meglio di preconfezionato – c’invade. (Del resto peggiore è l’impressione suscitata da un’altra considerazione che troviamo nello stesso foglio della cartella stampa, in cui si dice: «perché parliamo solo degli ultimi cinquant’anni? Perché non gli ultimi duemila anni? Bene, se dicessimo così, faremmo ingelosire tutto il resto del mondo, e l’invidia, come diceva Livio, è un’emozione distruttiva e corrosiva». Però qui ci avvaliamo di un laconico no comment.)Ma per tutto quanto detto la verifica l’avremo dal 6 dicembre. Per ora s’è giocato con le parole, in maniera autoriflessiva.

In attesa di prendere visione di quello che sarà il Triennale Design Museum e in specie l’allestimento che pare ne sarà il fulcro, e più precisamente di capire come l’“installazione” filmico-cinematografica di Greenaway e Rota s’inserirà nell’architettura attentamente curata da Michele De Lucchi – per ora l’unico dato certo e tangibile del nascituro museo –, azzardiamo qualche riflessione sulle dichiarazioni d’intenti fatte durante la presentazione alla stampa del 21 settembre scorso. D’altronde poiché, stando alla cartella stampa, questo museo sarà «un’esposizione auto-riflessiva», noi possiamo darci il tempo per far le pulci, come si dice, per nostro uso e divertissement; alla fine dei conti, poiché solo sulle parole lavoreremo, potremo sempre dire che solo di un gioco di parole autoriflessivo s’è trattato. (Con un’avvertenza al lettore, poiché si apriranno molte parentesi ma si chiuderanno altrettante parentesi, e quel che tratterer[r]emo dentro potrà essere non meno interessante e autonomo di quel che resterà fuori.)Assumendo che la complessità è sempre difficile da gestire, integrando le componenti con coerenza e senza perdere in profondità, è evidente che in Triennale si è dato vita – con indubbio impegno – a una complessa articolazione di iniziative (ma appunto è una complessità voluta), che forse dall’esterno riesce difficile inquadrare ancora in una reductio ad unum intelligibile; ma può darsi il caso che nell’era delle contaminazioni e della multidisciplinarità ciò non sia da tutti inteso come difetto, e del resto le dichiarazioni son una cosa e i fatti un’altra, no?, e per questi – ancora una volta – dobbiamo avere pazienza.Data la nostra propensione a infilarci nel groviglio definitorio e terminologico (mea culpa) e a ritenere, per quanto ne sappiamo e per quante ne conosciamo noi (rispettivamente non molto e non molte, invero), che le parole abbiano un significato (anche se ciò non esclude il potere giocare con esse e ingannare), ci limitiamo a raccogliere qui solo alcune fra le affermazioni avanzate durante la presentazione alla stampa come fondanti per il Triennale Design Museum, che ci hanno suggerito qualche rilievo.1. La posizione di partenza per la creazione del Design Museum, ha detto Silvana Annichiarico, è stata precisa, ovvero «realizzare un museo innovativo che sia diverso dai musei già esistenti».2. Inoltre ha aggiunto uno degli autori dell’exhibit, Italo Rota, «non è una mostra ma è un museo di nuova tipologia»; un «museo/installazione dell’era dell’informazione visiva» (così in cartella stampa).3. Per quanto riguarda la collezione, valutando “arcaico e obsoleto” l’averne una di proprietà e, soprattutto, in considerazione del particolare contesto italiano – connotato da una presenza diffusa di “giacimenti” sul territorio, cioè archivi, musei, patrimoni delle imprese –, il Design Museum non avrà un proprio patrimonio/collezione, bensì attingerà a una rete di giacimenti, da cui “pescare” oggetti e “icone”. Anche perché il possesso di una collezione non collima, si è detto, con lo spirito della Triennale che è piuttosto produttrice di cultura4. Anche per l’“ordinamento”, ha detto sempre la direttrice del museo, si vuole prendere le distanze da modelli precedenti, in specie da quello dei musei d’arte figurativa, adottato in varie istituzioni già esistenti. Il Design Museum sarà perciò dinamico e mutevole, un work in progress da variare periodicamente e fondato sul desiderio di “imbastardire” la disciplina, mescolando, per sperimentare.5. È stato inoltre sottolineato più volte, dal presidente Rampello, da Annichiarico e dal curatore scientifico Andrea Branzi, che – superando l’impostazione che vede il design stretto fra arte e architettura, rispetto alle quali è stato a lungo posto in secondo piano – al centro sarà collocato non tanto l’oggetto in quanto tale bensì il contesto, fatto di emozioni, affettività, memorie, valori che aiutano a raccontare, nell’insieme, la storia di un paese, non solo materiale. Ovvero, come ha detto Greenaway, un museo degli oggetti senza oggetti.Ora, in astratto parlando, non ci sembra un ottimo criterio avviare un progetto tanto per fare qualcosa di completamente diverso da quanto già esistente [1]. O quanto meno dipende. Assumiamo pure che non in tal senso (cioè “faccio qualcosa solo per fare qualcosa di diverso dagli altri”) vada intesa la dichiarazione, ma approfittiamo per segnalare che – comunque inteso – si tratta forse di concept vago e buono per un certo marketing e per quella comunicazione cui fa buon gioco dimenticare che non c’è nulla di veramente nuovo (come qualcuno spesso rammenta). A noi pare, poi, che alle spalle del progetto dovrebbe esserci un’esigenza altra dal distinguersi a forza, un’esigenza che nel nostro caso dovrebbe essere quella di un museo del design italiano, in Italia, a Milano. “Ovvio!”, si dirà. Eppure non è così ovvio, né è questione di sfumature. Ammettiamo (ma si dovrebbe qui aprire ben altra parentesi) che l’esigenza di un tale museo si dia in Italia o per l’Italia; ma quali sono i soggetti che ne sono i portatori? Chi gli interessati? I turisti, i professionisti – nostrani e stranieri –, gli imprenditori, gli studenti, la società in genere? A chi di loro dunque si rivolgerà il nascituro museo? Dalle dichiarazioni ascoltate e lette nulla è stato detto chiaramente in proposito. Il museo includerà il design italiano del XX secolo, ed è stato detto che vorrà essere problematico piuttosto che fornire idee preconfezionate, essendo il design – sotto il profilo disciplinare – ancora in fase di inquadramento, dopo essere rimasto a lungo schiacciato fra architettura e arte. Ma per chi? Chi andrà nel museo?Se – come vogliamo immaginare – su questi aspetti i curatori hanno pensato e riflettuto, perché non dirlo anziché affidarsi a facili slogan? Va detto per esempio che online troviamo resoconto di un incontro avvenuto poco meno di un anno fa, sul tema del museo del design, durante il quale Andrea Cancellato, direttore generale de La Triennale, poneva i medesimi quesiti, che quindi sembrano non essere stati ignorati; ora, a pochi mesi dall’inaugurazione, però nulla vien detto di tale aspetto che non è certo accessorio. Così ci chiediamo se – certamente sotto l’accorta guida dei loro insegnanti, sicuramente preparati in materia grazie ai numerosi sussidi didattici disponibili in Italia per la formazione inferiore, media e superiore – al Design Museum si recheranno le scolaresche, così come affollano i musei d’arte, per ampliare la loro conoscenza del fare e dell’ars umani, e nello specifico italiani (se ciò abbia senso, poi).(Del resto [5] in tal caso che cosa potranno ricavare dal racconto in cui l’oggetto, il materiale si farà da parte rispetto all’apparato tecnologico mediale, al racconto filmico che proprio dell’oggetto [assente?] dovrebbe narrare il contesto? Se l’oggetto scompare o è in secondo piano, di che cosa sarà con-testo il contesto? Si vedrà più il mezzo o il contenuto, s’imparerà più dell’uno o dell’altro?)Parallelamente [2+3] ci chiediamo se l’uso insistito del termine “installazione” e il rifiuto di una collezione di proprietà non dicano più di quel che sembra. Cioè, se la separazione del momento della raccolta e della conservazione e di quello espositivo e allestitivo non rischi di generare un difetto, un peccato originale, in quell’area in cui si dovrebbero collocare fieramente il curatore e la ragione stessa di un museo (o Museo).Riconoscendo che, nelle sue vicende, sicuramente La Triennale è stata “produttore di cultura”, dinamico specchio del contemporaneo, ci chiediamo perché se ne voglia fare un museo, se – è detto dai curatori stessi – le caratteristiche proprie di un museo non coincidono con quelle in cui vuole identificarsi La Triennale, o viceversa. (Così, poi, in sede di presentazione del Design Museum si è inoltre appreso che per quest’ultimo sarà istituita una apposita Fondazione, altra rispetto a quella de La Triennale; eppure, non siamo certi che questa soluzione formale risolva i dubbi.) Domandiamo, ancora, perché si voglia essere – anzi “chiamarsi” – museo ma poi, siccome l’idea che si ha di museo in genere – quindi, fra l’altro, generica – non collima con i propri intenti, si pretende di fondare una nuova tipologia di museo. In Triennale insistono sull’aspetto sperimentale e problematico, sulla produzione culturale (by the way, parrà strano ma anche i musei sono produttori di cultura), sulla volontà di non cedere alla permanenza (quasi codesta fosse necessariamente un difetto, un sintomo di arretratezza; e pensare che in giro c’è qualcuno ancora che cerca un centro di gravità permanente). Il museo sarà un work in progress – si dice –, le installazioni indagheranno diverse problematiche (la prima di queste è “Che cos’è il design italiano”) per lasciare poi il posto a nuove tematiche e relative esposizioni. Ora, non è che si voglia negare l’importanza della sperimentazione e limitarsi a rinchiudere gli oggetti sotto vetro. Ma, a parte che non sono pochi i musei in cui si sono sperimentate modalità alternative e finanche multimediali di esposizione e narrazione (in alcuni, come il Science Museum di Londra, una sezione apposita è dedicata alla sperimentazione delle esposizioni, da includere eventualmente poi nell’allestimento permanente), esistono già – e da lungo tempo – altre tipologie espositive, senza scomodare i musei. Si pensi ai numerosi Science centre o “qualunque cosa” centre… (E del resto, per chi la voglia assumere, anche la più recente definizione di museo data da ICOM – certo non l’ultimo arrivato in questo campo – è tanto ampia che non occorre fondare nuove tipologie.)Ma già che ci siamo aggiungiamo una citazione, un appunto a quel che abbiamo scritto, in primis per noi stessi, per non vagare troppo guardando solo il nostro naso: «La diversità tra mostra e museo non sta solo nella dimensione temporale o nella priorità di conservazione del patrimonio e nelle funzioni connesse che il museo ha. La temporaneità dell’allestimento (la mutevolezza dell’esporre) permette di esaltare il carattere sperimentale e di ricerca nel campo ostensivo. Consente cioè una effettiva sperimentalità nei tipi di comportamento spaziale sul piano tecnico e tettonico e, non ultimo, nell’ordinare ed accostare innovativamente le opere. Ma è proprio questa caratteristica a connettere le esperienze della mostra con quelle del museo: la sperimentalità, come processo di costruzione del temporaneo, permette di configurare il definitivo come struttura nella funzione critica del mostrare» (Barbara Pastor, Note a margine, in Sergio Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta / Exhibition Design in Italy from the Twenties to the Eighties, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1988, p. 134).Su questo punto della temporaneità e dell’avvicendarsi delle esposizioni ci vogliamo soffermare ancora un poco. Perché è vero che in un museo l’attività di ricerca e aggiornamento sono importanti e devono avere manifestazione, devono mostrarsi – il che implica modifiche nell’allestimento e nella presentazione. Ma questa ricerca e aggiornamento – ci pare – sono colà in strettissima relazione con le attività di raccolta e ordinamento dei materiali, cioè in rapporto diretto con la costruzione e la organizzazione di quel patrimonio che in Triennale si è rifiutato, per volontà o necessità. Privata della struttura su cui esercitarsi, tanta sperimentazione non finirà con l’essere più prossima all’arbitrio mutevole e personale, o all’iniziativa artistica, che all’avanzare critico della ricerca?Ormai che siam qui, procediamo ancora oltre. Fra le ragioni di tanta carica sperimentale è l’“impressione”, condivisibile, che il design sia stato per lungo tempo stretto fra arte e architettura, rimanendo rispetto a queste in secondo piano [5]. Tant’è, è stato dichiarato, che nel nascituro museo si vuole prendere le distanze da modelli precedenti, in specie da quello dei musei d’arte figurativa [4], per «proporre ed elaborare ipotesi, letture, senza dare risposte precise e preconfezionate». (Ancora una volta risuona l’eco: s’ha da fare qualcosa di diverso.) Ma nella stessa sede è stato anche detto che il design è disciplina «remota ma non ancora sistematizzata» proprio sul piano disciplinare-scientifico. E, sempre nella stessa sede, dalla stessa bocca, si è parlato di «volontà di imbastardire la disciplina».I conti non tornano. Perché se il design è stato stretto fra arte e architettura così a lungo da non riuscire a emergere autonomamente, allora laddove la disciplina voglia affermare alcunché del proprio sé, prima d’imbastardirsi non sarà bene che ricerchi e dichiari (o almeno ci provi) i propri natali? Prima di vagare, non sarà meglio che il design faccia la propria genealogia, ricostruisca parentele, amicizie e confini, stabilisca la propria dimora, materiale e immateriale? E se il design è stato posto in secondo piano rispetto ad arte e architettura, come potrà guadagnare il proprio primo piano se non per quello che è: materia, oggetti, processi e ancora materia e oggetti, prima che / insieme con affetti, emozioni, valori?Se non si vorrà lasciare il design in secondo piano, perché farlo soggiacere al mezzo?E se non ci si vorrà rifare a modelli da museo d’arte figurativa, ci chiediamo perché non esplorarne altri (che poi è quel che vorremmo fare noi…)? Usare come parametro – benché negativo – solo e sempre il museo d’arte non è già il segno di un limite?Di nuovo, non è che non cogliamo in superficie il senso di quanto udito o letto. È che siamo un poco pesanti, e ci succede di andare a fondo. E qui intravediamo il rischio che, dichiarando di volersi sottrarre alle madri/matrigne, e imbastendo una giovanile crisi di rifiuto parentale, il design finisca con il vagare e perdersi (naturalmente senza mai trovare il centro di gravità permanente, ché come abbiam già detto la permanenza è da scartare). O, peggio, finisca con il seguire ora questo ora quel Lucignolo, in uno spettacolo circense, cacciandosi nelle mani di un impresario che ne faccia ciò che più gli aggrada. Proprio laddove si rifiuta il modello museale delle arti figurative, insomma, e pretendendo di fare alcunché di inedito e spettacolare, si rischia di cedere alla (relativa) imprevedibilità dell’installazione artistica (e per esempio non ci sono ancora, o quasi, immagini dell’allestimento del Design Museum), nel modello dell’arte contemporanea o post-postmoderna, fra proiezioni e multimedia, suggestioni per i sensi tutti e per tutti i gusti. Proprio laddove pretende di dare una visione diversa, rischia di ricadere nel già visto. Il dubbio si rafforza leggendo i comunicati; è qui che, per chiarire l’oggetto al centro dell’installazione Greenaway-Rota si dice: «Mettiamo insieme un oggetto e un nome del design italiano e la scena si fa più chiara – Olivetti, Lambretta, Vespa…»; è qui che apprendiamo che saranno presentati «gli oggetti più carichi di senso del design italiano del XX secolo nel contesto della storia e della cultura italiana», «cento oggetti significativi dell’Italia contemporanea» (d’altronde già supra [3] abbiamo riportato che s’è parlato di “icone”)… Pur volendo vedere anche questi, l’impressione di un déjà vu e lu – o meglio di preconfezionato – c’invade. (Del resto peggiore è l’impressione suscitata da un’altra considerazione che troviamo nello stesso foglio della cartella stampa, in cui si dice: «perché parliamo solo degli ultimi cinquant’anni? Perché non gli ultimi duemila anni? Bene, se dicessimo così, faremmo ingelosire tutto il resto del mondo, e l’invidia, come diceva Livio, è un’emozione distruttiva e corrosiva». Però qui ci avvaliamo di un laconico no comment.)Ma per tutto quanto detto la verifica l’avremo dal 6 dicembre. Per ora s’è giocato con le parole, in maniera autoriflessiva.

Contrappunto I

Con riferimento alle dichiarazioni per il nascituro Design Museum, anziché lasciarci divagare nei nostri ragionamenti e ignoranze, abbiamo deciso di aprire qualche libro e rivista. Avendo peraltro l’impressione che stia diventando usuale la lettura “museo: sta per contenitore di mostre”, in cui le mostre stesse s’inseriscono peraltro in totale autonomia; subodorando profumi di installazione e d’artista più che di allestimento e di curatore; trovando spunto per capire se al design non accada ciò che già passarono architettura e arte: proprio le discipline dalle quali esso pretende di affrancarsi e con cui si ritrova invece a confronto nel museo, ovvero proprio quelle discipline nel cui grembo – dell’arte in specie – finisce con il ricadere anche quando pretende, urlando, di allontanarsene, con conseguente complicazione di intelligibilità.Leggiamo quanto scritto prima di noi, dunque; se non altro – a fronte di una esposizione che si definisce “auto-riflessiva” (e non pare una svista redazionale) – faremo operazione di riflessione.Cominciamo con Allestimenti/Exhibit Design, numero monografico di “Rassegna” (IV, 1982, n. 10, giugno) a cura di Pasquale Plaisant e Sergio Polano.Nel campo vario che si estende fra la «mostra come mercato, come esposizione di merci, fiera e standistica», e quel trasformarsi di raccolte attraverso «forme consapevoli del mostrare, conservare e costruire selezioni intenzionate di oggetti culturali e naturali» (vedi gallerie e musei), al centro della rivista viene posto l’allestimento di mostre in Italia, dall’inizio Novecento alla data della pubblicazione.Da qui traiamo alcuni brani di Germano Celant.È stimolante quanto scriveva un quarto di secolo fa Celant, Una macchina visuale. L’allestimento d’arte e i suo i archetipi moderni; stimola perché si potrebbe dire che per taluni aspetti parli già/ancora dell’oggi (anche se oggi l’Idea, di cui dice, non c’è più – dato che, certo, fa non poca differenza), mentre per altri aspetti fornisce un interessante base di confronto (per esempio allorché scrive del progetto abbozzato e del modello che allora prendevano il posto dell’edificare, laddove oggi le parti sembrano invertite; oppure per quanto il digitale oggi si affianca e sovrappone all’analogico):«Nell’arco di un decennio, l’arte e l’architettura si sono trasformate da produttrici di illusioni a ricettacoli di illusione. Alla messa in cantiere di argomenti di contemplazione e di rappresentazione, hanno preferito il piacere di essere ammirate ed effigiate. Il ruolo si è invertito, invece di far vedere e percepire spazi e immagini, per risultare quindi strumenti di mediazione verso il reale, l’arte e l’architettura si lasciano “vedere”. Concentrano sulla propria apparenza e superficialità ogni sguardo e si traducono in spettacolo di un’esistenza culturale, la cui realtà si dispiega non tanto nel procedere concreto, quanto nel “teatrale”, così da rendersi identiche a fondali e facciate.Non lavorando più sul rilevamento degli inganni visuali e ambientali, sono diventate opere di inganno, dove l’irreale e il rappresentato stanno al posto del modo di essere sostanziale. E poiché la scelta tende all’inattività, si potrebbe affermare che l’arte e l’architettura stanno proponendosi come “ready made”: operazioni linguistiche “già fatte”, la cui unica giustificazione di esistere sta nella semplice presenza più che nella complessa decostruzione e discussione dei propri linguaggi. Il processo in corso è quindi di autosuggestione: ci si riavvolge in se stessi con la giustificazione di un’analisi del passato e del flusso storico. Al contrario, la situazione è quella di dichiararsi “esterni” al proprio fare, eroi assoluti di un procedere che – come tutti i comportamenti narcisistici – muore di illusione e si glorifica nell’illusione di specchiarsi, almeno nell’Idea. Ma tutti sappiamo che il pensiero non può salvarsi altro che nella pratica e siccome l’unica rimasta, in questa condizione storica, è quella dell’esaltazione di ciò che non esiste, il sistema dell’arte e dell’architettura ha inventato la fuga nel territorio ideale, dove i linguaggi vivono una condizione illusoria, basata sulle folgorazioni e le rivelazioni di una cultura a venire.Siamo in pieno percorso cerimoniale: qui conta il travestimento e il potere dell’immagine, sorgenti di una figurazione futura, quasi ultraterrena. La memoria dell’idealismo, di nostalgica ascendenza non è lontana, ed è qui che prende forza l’apparato effimero dello spettacolo. Questo mantiene in vita e sostiene l’idea di un’identità operativa e di una catalogazione della totalità dei processi, che sono però scomparsi. Quanto si produce allora è una successione di “vedettes” che stimolano il desiderio ma non soddisfano i bisogni. Infatti bastano solo a se stesse, poiché il piacere deriva dall’essere riconosciute, cioè dall’essere mostrate.Attraverso la mostra, il fenomeno di apparenza si costruisce un territorio reale, prende la parola per supporre o affermare come già finita ogni emissione concreta. La superficie disegnata o dipinta, il progetto abbozzato e il modello si sostituiscono all’edificare, quasi la stesura di un acquarello o in grafite o in compensato prevalesse sulla realizzazione. Questo procedere, la cui elefantiasi è scoppiata nell’ultimo decennio, è stato assunto con l’alibi della negazione creativa e improduttiva dell’architettura. Ora, l’arte e l’architettura si sono sempre esaltate nella negazione, ma questa era di ordine problematico, poteva corrispondere a una crisi della funzione pubblica o personale dell’architettura, ma non era un veicolo di spettacolarizzazione e di consumismo. Il proliferare del “mostrismo” da parte delle istituzioni pubbliche tende infatti ad affermare l’apparenza del fare, pertanto la negazione dell’agire artistico ed architettonico si rivela favorevole a una pratica che vive sulla “manifestazione”, su un processo che non ha alcun fine o scopo, altro che se stesso. L’attuale economia della cultura vive su questo sistema, dove il principale prodotto è rappresentato dal mostrare e dal mostrarsi. Con la prevalenza della mostra sull’attività, l’arte e l’architettura si stanno formulando secondo le richieste spettacolari, spesso tematiche, dei musei, delle gallerie, degli editori e delle riviste, delle Biennali e delle Triennali. La pratica lascia il posto ad una costruzione di immagini e di progetti, la cui ragione d’essere è di provare l’esistenza dell’arte e dell’architettura, come pensieri che hanno perso la loro funzione agente.Gli apparati pubblici fanno vedere che i linguaggi esistono, ma li spingono sempre più ad esprimersi in forma di comunicazione scritta e disegnata, dipinta e modellata. Così che si vedano, ma non manifestino alcun effetto, se non quello di essere mostrati. La loro occupazione è quindi di esistere quali beni culturali da consumarsi in superficie: su muro, su pagina e su schermo.L’azione si accompagna altresì a un divismo culturale, che vede nella cerimonia espositiva il valore sociale, dove tutto è sospeso in attesa dell’acclamazione. Ne consegue una ricerca di perfezionamento del trucco e del maquillage, in cui la maschera domina sul vissuto. È il principio della facciata, dove l’articolazione strutturale si trova rimpiazzata da un’immagine che esiste al di sopra e nel contempo si fa conoscere come unica realtà. Questo sviluppo, che sottomette l’attore al fondale, trasferisce tutto il valore della ricerca al metodo della sua spettacolarizzazione. Se la formulazione delle intenzioni si fa essenziale, la vera forza diventa la tecnica espositiva. Ora, se il contenuto sta nella forma dell’esposizione e la dimostrazione è affidata alla maniera con cui si mostra, il pretendente all’originalità diventa la macchina visuale dell’allestimento» (ivi, p. 6).E ancora, riprendendo i brani conclusivi dell’excursus storico che Celant fa di seguito, rammentiamo per rendere giustizia alla relatività, e avendo memoria che poco o nulla di nuovo si dà:«Tra i pochi a reagire al riduttivismo e al minimalismo delle macchine allestitive “astratte” furono i surrealisti. Per loro lo stato della contemplazione era percorso da turbe e ossessioni, incubi e visioni. Non poteva quindi rapportarsi ad una condizione afisica e asensoriale, quanto comprendere l’assordante rumore dell’eros e della tattilità, del viscerale e dell’organico. Più che una passeggiata nel vuoto, una loro mostra risultava un viaggio nelle viscere dell’inconscio. Il loro interesse era piuttosto portato alle sollecitazioni sensoriali e fantastiche, dove contavano gli accenti dell’esterno, quali lo sporco, l’errore, il sesso, il disordine, l’imprevisto, il disgusto, la paura, la perversione… insomma tutto quanto serviva a provocare un urto psicofisico. Si giustifica quindi la loro ostilità all’ibernazione parietale, poiché questa gelava l’occhio e la partecipazione. […] A ben riflettere, i surrealisti non potevano rinunciare a considerare le loro opere come elementi di scena, per cui li utilizzavano per le proprietà spettacolari. E per ottenere un risultato teatrale apprestavano dispositivi complessi, da tecnologia cinematografica» (ivi, pp. 10-11).

Con riferimento alle dichiarazioni per il nascituro Design Museum, anziché lasciarci divagare nei nostri ragionamenti e ignoranze, abbiamo deciso di aprire qualche libro e rivista. Avendo peraltro l’impressione che stia diventando usuale la lettura “museo: sta per contenitore di mostre”, in cui le mostre stesse s’inseriscono peraltro in totale autonomia; subodorando profumi di installazione e d’artista più che di allestimento e di curatore; trovando spunto per capire se al design non accada ciò che già passarono architettura e arte: proprio le discipline dalle quali esso pretende di affrancarsi e con cui si ritrova invece a confronto nel museo, ovvero proprio quelle discipline nel cui grembo – dell’arte in specie – finisce con il ricadere anche quando pretende, urlando, di allontanarsene, con conseguente complicazione di intelligibilità.Leggiamo quanto scritto prima di noi, dunque; se non altro – a fronte di una esposizione che si definisce “auto-riflessiva” (e non pare una svista redazionale) – faremo operazione di riflessione.Cominciamo con Allestimenti/Exhibit Design, numero monografico di “Rassegna” (IV, 1982, n. 10, giugno) a cura di Pasquale Plaisant e Sergio Polano.Nel campo vario che si estende fra la «mostra come mercato, come esposizione di merci, fiera e standistica», e quel trasformarsi di raccolte attraverso «forme consapevoli del mostrare, conservare e costruire selezioni intenzionate di oggetti culturali e naturali» (vedi gallerie e musei), al centro della rivista viene posto l’allestimento di mostre in Italia, dall’inizio Novecento alla data della pubblicazione.Da qui traiamo alcuni brani di Germano Celant.È stimolante quanto scriveva un quarto di secolo fa Celant, Una macchina visuale. L’allestimento d’arte e i suo i archetipi moderni; stimola perché si potrebbe dire che per taluni aspetti parli già/ancora dell’oggi (anche se oggi l’Idea, di cui dice, non c’è più – dato che, certo, fa non poca differenza), mentre per altri aspetti fornisce un interessante base di confronto (per esempio allorché scrive del progetto abbozzato e del modello che allora prendevano il posto dell’edificare, laddove oggi le parti sembrano invertite; oppure per quanto il digitale oggi si affianca e sovrappone all’analogico):«Nell’arco di un decennio, l’arte e l’architettura si sono trasformate da produttrici di illusioni a ricettacoli di illusione. Alla messa in cantiere di argomenti di contemplazione e di rappresentazione, hanno preferito il piacere di essere ammirate ed effigiate. Il ruolo si è invertito, invece di far vedere e percepire spazi e immagini, per risultare quindi strumenti di mediazione verso il reale, l’arte e l’architettura si lasciano “vedere”. Concentrano sulla propria apparenza e superficialità ogni sguardo e si traducono in spettacolo di un’esistenza culturale, la cui realtà si dispiega non tanto nel procedere concreto, quanto nel “teatrale”, così da rendersi identiche a fondali e facciate.Non lavorando più sul rilevamento degli inganni visuali e ambientali, sono diventate opere di inganno, dove l’irreale e il rappresentato stanno al posto del modo di essere sostanziale. E poiché la scelta tende all’inattività, si potrebbe affermare che l’arte e l’architettura stanno proponendosi come “ready made”: operazioni linguistiche “già fatte”, la cui unica giustificazione di esistere sta nella semplice presenza più che nella complessa decostruzione e discussione dei propri linguaggi. Il processo in corso è quindi di autosuggestione: ci si riavvolge in se stessi con la giustificazione di un’analisi del passato e del flusso storico. Al contrario, la situazione è quella di dichiararsi “esterni” al proprio fare, eroi assoluti di un procedere che – come tutti i comportamenti narcisistici – muore di illusione e si glorifica nell’illusione di specchiarsi, almeno nell’Idea. Ma tutti sappiamo che il pensiero non può salvarsi altro che nella pratica e siccome l’unica rimasta, in questa condizione storica, è quella dell’esaltazione di ciò che non esiste, il sistema dell’arte e dell’architettura ha inventato la fuga nel territorio ideale, dove i linguaggi vivono una condizione illusoria, basata sulle folgorazioni e le rivelazioni di una cultura a venire.Siamo in pieno percorso cerimoniale: qui conta il travestimento e il potere dell’immagine, sorgenti di una figurazione futura, quasi ultraterrena. La memoria dell’idealismo, di nostalgica ascendenza non è lontana, ed è qui che prende forza l’apparato effimero dello spettacolo. Questo mantiene in vita e sostiene l’idea di un’identità operativa e di una catalogazione della totalità dei processi, che sono però scomparsi. Quanto si produce allora è una successione di “vedettes” che stimolano il desiderio ma non soddisfano i bisogni. Infatti bastano solo a se stesse, poiché il piacere deriva dall’essere riconosciute, cioè dall’essere mostrate.Attraverso la mostra, il fenomeno di apparenza si costruisce un territorio reale, prende la parola per supporre o affermare come già finita ogni emissione concreta. La superficie disegnata o dipinta, il progetto abbozzato e il modello si sostituiscono all’edificare, quasi la stesura di un acquarello o in grafite o in compensato prevalesse sulla realizzazione. Questo procedere, la cui elefantiasi è scoppiata nell’ultimo decennio, è stato assunto con l’alibi della negazione creativa e improduttiva dell’architettura. Ora, l’arte e l’architettura si sono sempre esaltate nella negazione, ma questa era di ordine problematico, poteva corrispondere a una crisi della funzione pubblica o personale dell’architettura, ma non era un veicolo di spettacolarizzazione e di consumismo. Il proliferare del “mostrismo” da parte delle istituzioni pubbliche tende infatti ad affermare l’apparenza del fare, pertanto la negazione dell’agire artistico ed architettonico si rivela favorevole a una pratica che vive sulla “manifestazione”, su un processo che non ha alcun fine o scopo, altro che se stesso. L’attuale economia della cultura vive su questo sistema, dove il principale prodotto è rappresentato dal mostrare e dal mostrarsi. Con la prevalenza della mostra sull’attività, l’arte e l’architettura si stanno formulando secondo le richieste spettacolari, spesso tematiche, dei musei, delle gallerie, degli editori e delle riviste, delle Biennali e delle Triennali. La pratica lascia il posto ad una costruzione di immagini e di progetti, la cui ragione d’essere è di provare l’esistenza dell’arte e dell’architettura, come pensieri che hanno perso la loro funzione agente.Gli apparati pubblici fanno vedere che i linguaggi esistono, ma li spingono sempre più ad esprimersi in forma di comunicazione scritta e disegnata, dipinta e modellata. Così che si vedano, ma non manifestino alcun effetto, se non quello di essere mostrati. La loro occupazione è quindi di esistere quali beni culturali da consumarsi in superficie: su muro, su pagina e su schermo.L’azione si accompagna altresì a un divismo culturale, che vede nella cerimonia espositiva il valore sociale, dove tutto è sospeso in attesa dell’acclamazione. Ne consegue una ricerca di perfezionamento del trucco e del maquillage, in cui la maschera domina sul vissuto. È il principio della facciata, dove l’articolazione strutturale si trova rimpiazzata da un’immagine che esiste al di sopra e nel contempo si fa conoscere come unica realtà. Questo sviluppo, che sottomette l’attore al fondale, trasferisce tutto il valore della ricerca al metodo della sua spettacolarizzazione. Se la formulazione delle intenzioni si fa essenziale, la vera forza diventa la tecnica espositiva. Ora, se il contenuto sta nella forma dell’esposizione e la dimostrazione è affidata alla maniera con cui si mostra, il pretendente all’originalità diventa la macchina visuale dell’allestimento» (ivi, p. 6).E ancora, riprendendo i brani conclusivi dell’excursus storico che Celant fa di seguito, rammentiamo per rendere giustizia alla relatività, e avendo memoria che poco o nulla di nuovo si dà:«Tra i pochi a reagire al riduttivismo e al minimalismo delle macchine allestitive “astratte” furono i surrealisti. Per loro lo stato della contemplazione era percorso da turbe e ossessioni, incubi e visioni. Non poteva quindi rapportarsi ad una condizione afisica e asensoriale, quanto comprendere l’assordante rumore dell’eros e della tattilità, del viscerale e dell’organico. Più che una passeggiata nel vuoto, una loro mostra risultava un viaggio nelle viscere dell’inconscio. Il loro interesse era piuttosto portato alle sollecitazioni sensoriali e fantastiche, dove contavano gli accenti dell’esterno, quali lo sporco, l’errore, il sesso, il disordine, l’imprevisto, il disgusto, la paura, la perversione… insomma tutto quanto serviva a provocare un urto psicofisico. Si giustifica quindi la loro ostilità all’ibernazione parietale, poiché questa gelava l’occhio e la partecipazione. […] A ben riflettere, i surrealisti non potevano rinunciare a considerare le loro opere come elementi di scena, per cui li utilizzavano per le proprietà spettacolari. E per ottenere un risultato teatrale apprestavano dispositivi complessi, da tecnologia cinematografica» (ivi, pp. 10-11).

Frasi da una (non) esposizione (di oggetti)

Milano, 21 settembre 2007, presentazione del Triennale Design Museum.*Davide Rampello, presidente La Triennale:«… era necessario avere non un allestimento normalmente inteso, ma una vera e propria messa in scena, che sarà temporanea, non duratura. […] Nei musei stranieri l’allestimento è semplice, organizzato per anni, autori o tipologia. Ma ciò toglie all’oggetto l’affettività, la memoria, la contestualizzazione. […] Il museo non è solo di oggetti ma un museo installazione, fatto di immagini, contestualizzazioni […] con la tecnologia oggi disponibile abbiamo bisogno di professionisti in grado di farsene interpreti.»Michele De Lucchi, progettista del restauro architettonico:«Bisogna ringraziare Muzio, che fece tutto questo con grande preveggenza. Muzio l’ho incontrato più volte nella mia vita professionale […] certamente questo è l’edificio più efficiente che ci abbia lasciato […] è pieno di sorprese.[…] Si nasce incendiari e si muore pompieri… Io ho avuto la mia prima uscita pubblica proprio qui, davanti alla Triennale. Venni qui nel 1973 per contestare la Triennale e non avrei mai pensato che mi sarei occupato della sua ristrutturazione.»Silvana Annichiarico, direttore Design Museum:«Ci siamo mossi da una posizione precisa: un museo innovativo e diverso dai musei esistenti nel mondo.[…] Tutti i musei del mondo si basano su una collezione di proprietà. Noi non abbiamo voluto farlo. È un concetto arcaico e obsoleto, e non è nello spirito della Triennale. Ci baseremo su giacimenti già esisteni, pescando oggetti e icone. Per l’ordinamento non ci rifaremo al modello del museo d’arte figurativa; sarà un museo dinamico e mutevole […] un work in progress da mutare periodicamente […] una volontà di imbastardire la disciplina, mescolando, per sperimentare…»Andrea Branzi, curatore scientifico:«Fare il museo del design a Milano è certo più difficile che in altre capitali perché qui il design corrisponde a una forma di cultura civile, di energia evolutiva in cui si riconoscono tante vicende. […] Con Rota e Greenaway abbiamo innanzitutto voluto rimuovere la convenzione dei musei del design che fanno risalire il design a solo due secoli di storia, che vuol dire restringere la storia a eventi limitati e solo in funzione del gusto del mercato e degli oggetti domestici. […] in nessun altro paese si è investito tanto su oggetti e prodotti non solo come categoria di mercato ma anche di valori di natura spirituale e filosofica che vanno oltre gli usi e la tecnologia […]. Il design è stato a lungo schiacciato fra arte e architettura, invece per noi permette di capire molto della storia italiana non solo materiale; è importante fare capire le ossessioni, i segni ricorrenti, teoremi, che hanno un’origine molto antica. […] È una forma di museo problematica, che si rinnova di continuo, esplorando molteplici settori […]. Questo museo affronta un tema su cui pesano ancora certe ristrettezze – il design delle grandi serie, dei materiali industriali – mentre il design italiano non è mai stato questo, ha sempre saputo usare la piccola serie, o anche il pezzo unico, a volte sono stati più importanti i prototipi… […] Cercare di trasmettere al visitatore la curiosità e la disponibilità all’approfondimento piuttosto che formule preconfezionate.»Peter Greenaway, exhibition design:sottolinea due “metafore” per il Triennale Design Museum:«1. Museo come Teatro2. Esposizione/mostra di oggetti senza gli oggetti.»Inoltre ricorda che si vuole che la mostra stessa sia percepita come oggetto.Italo Rota, exhibition design:«… Legno e cinema saranno gli unici elementi del linguaggio usato.Per ora non è possibile fare vedere come sarà l’allestimento, perché sarebbe troppo difficile.»*nota: i brani riportati potrebbero essere non perfettamente puntuali, dunque sono da non considerare come precise citazioni; tuttavia si tratta di testi abbastanza fedeli a quanto detto.Si veda anche la cartella stampa de La Triennale

Period e design(er) room,

fra Parigi e Amsterdam