Ancora parole. Parole vicino, sopra, intorno agli oggetti. Racconti, spiegazioni, visite guidate. Parole sotto, vicino, intorno alle immagini degli oggetti. Cartellini, targhe, didascalie.Poiché non c’è due senza tre, restiamo a Trieste ancora, e guardiamo al Museo ferroviario nella ex stazione di Campo Marzio. Si tratta di un museo “ferroviario”, appunto (non della scienza e della tecnica, né dei trasporti, né di treni solo come vagoni e locomotrici), quindi sviluppato attorno alla storia ferroviaria di Trieste, raccogliendo tutto quanto – dai vagoni ai macchinari, dai vestiti ai biglietti, dai timbri ai carrelli, dalle panche per le sale d’attesa ai pannelli di comando – di essa può conservare memoria. Una memoria ravvivata – in specie per i più piccoli – da modellini e diorami, fra i quali uno che riproduce il comprensorio di Villa Opicina nel 1910, in fase di manutenzione proprio durante la nostra visita a opera dei solerti artefici e volontari. Sì, perché come spesso avviene per simili musei in Italia specialmente (si vedano anche questo, questo, o questo), alle spalle di tanta affettuosa raccolta ed esposizione c’è un’associazione che include appassionati e, nel caso triestino, volontari in lotta con budget minimi o inesistenti. Ma sono questi i musei in cui si respira un senso di appartenenza forte, un clima conviviale, una disponibilità altrove – dove tante qualità sono stipendiate – piuttosto rara. Sono i musei nei quali l’eventuale difetto nel rigore dell’ordinamento e dell’esposizione è controbilanciato da tali qualità, e da una diretta, intima, conoscenza che gli “operatori” hanno di ciò che è esposto. Sono questi i musei in cui si percepisce il senso di una identità. Identità che la comunità tutta, locale, dovrebbe valorizzare e promuovere.Diamoci due, anzi tre riferimenti. Prendiamo il largo, come seguendo onde che si propaghino dopo il lancio del sasso nello stagno.Nel testo Museo, il cui anno di pubblicazione è il 1989 e che abbiamo già citato, Binni e Pinna individuavano, sintetizzando, la seguente evoluzione/trasformazione dell’istituzione “museo”: «Se dunque l’origine del museo è proprio da ricercarsi [… nella] funzione di accumulo o, se si preferisce, di recupero degli oggetti, e cioè nella necessità culturale di creare collezioni, analogamente la trasformazione del museo in senso cultural-scientifico prima, e in senso sociale poi, è passata attraverso i mutamenti del concetto stesso di collezione, cui la seconda metà del XVI secolo, e la filosofia di Bacone in particolare, tolse l’aspetto di curiosità e di svago a favore di un concetto scientifico più profondo. Proprio la trasformazione baconiana del senso della collezione, divenuta uno strumento indispensabile di ricerca scientifica, ha dato al museo finalità diverse dalla semplice conservazione, iniziando quella rivoluzione culturale che doveva inevitabilmente portare l’istituzione museale ad assumere una molteplicità di ruoli […]» (ivi, p. 85). Il ruolo sociale, o meglio l’apertura sociale, la “socializzazione” delle funzioni museale, si esprimeva allora, secondo gli autori, nella necessità di organizzare la funzione educativa (non originaria ma ormai necessaria) dei musei. Illuminavano in questo passaggio un momento di trasformazione, rischioso per alcune antiche istituzioni e però promettente migliorati destini per tante altre: «Il nuovo ruolo educativo porta alla riconsiderazione in senso sociale di tutte le funzioni del museo, da quella scientifica a quella conservativa che assume, quest’ultima, una potenzialità eccezionale. La funzione di conservazione muta così la sua stessa essenza, si apre all’esterno, non si limita più ai materiali che fra le mura del museo vengono conservati ma si allarga al territorio e alla città di cui il museo stesso diventa parte integrante […] nasce la vocazione del museo verso la tutela di tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale di una comunità». Concludendo poi, per l’Italia, che proprio il «mancato consolidamento del ruolo sociale» era/è causa delle «incertezze culturali tipiche della museologia italiana» (ivi, p. 87).Se da allora tale compito sia stato in pieno assolto e risolto ci è difficile dirlo, per nostra ignoranza. Certo rimane che non sempre pare essere stato risolto – e per alcuni casi calati dall’alto neppure individuato – il nodo cruciale di quello che Binni e Pinna chiamano “messaggio culturale”, e che possiamo ben riferire all’identità. Scrivono (ivi, p. 92): «Ogni comunità ha caratteri propri che la individualizzano nel complesso delle altre comunità»; si tratta di una caratterizzazione che discende da fattori che determinano «quello che può definirsi l’ambiente culturale, uno status differente per ciascuna comunità e derivante in massima parte dal rapporto fra le comunità e derivante in massima parte dal rapporto fra la comunità e l’ambiente, quest’ultimo inteso non solo nella sua accezione geografica ma anche in quella più strettamente ecologica, comprensiva cioè dei rapporti fra comunità diverse», ma anche del fattore dinamico costituito dal passare del tempo, e delle conseguenti evoluzioni. Quindi una geografia che è vissuta, una società, e la sua storia, perché di questo si tratta.Identità, abbiamo detto. E allora riprendiamo un altro riferimento, da un intervento di Sergio Polano, Reti museali: atomi e bits, laddove parla dell’«identità dei luoghi» – ché il tema era appunto quello delle reti di musei, quindi di luogo/luoghi. Diceva: «[…] non è casuale, forse, che in questo momento ci si interroghi frequentemente su una supposta e non dimostrata identità dei luoghi. Soggetto di tali e tante indagini che sono state condotte con metodi e prospettive spesso divergenti, è la natura, l’intima complessione, la peculiare configurazione, l’interna definizione, la dotazione propria, l’identità di un luogo, cioè l’identità di una trasformazione antropica del paesaggio, delle forme diverse degli insediamenti umani […]»; ma che cosa è questa identità? «Identità è entità dinamica, cioè la capacità-qualità di essere e rimanere id, ovvero una determinata cosa, oggetto di conoscenza, non affatto “altra”. Pertanto, l’identità è un moto temporale, che sostanziando un quid, rende identico e consente l’identificazione». Una identità che è nella storia del luogo (e non un mitico genius loci), e che rimane nelle tracce materiali e sensibili, «tracce ambigue», «segni equivoci».Dunque spazio e tempo, geografia e storia, società e cultura.Nei fatti, vicino a queste considerazioni se ne collocherebbero altre che, di nuovo per ignoranza ma anche per non allontanarci troppo per ora, si riferirebbero, dagli anni ottanta a oggi, al boom dei beni culturali, ai sistemi e poi alle reti di musei, ai musei diffusi e agli ecomusei – dove “eco” ha il significato usato da Binni e Pinna per parlare di ambiente e territorio in termini di ecologia, ovvero habitat, come relazione fra uomo e territorio: «nicchia ecologica della specie uomo a confronto con la sua storiaı» (Valter Giuliano in Ecomusei e paesaggi. Esperienze, progetti e ricerche per la cultura materiale, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2004).Aggiungiamo però il terzo riferimento che ci riporta agli anni più recenti; ovvero un convegno recente – Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio – di cui abbiamo già detto, che, come altri esempi e non solo in Italia, restituisce l’immagine di un mondo in fervore, quello dei musei del nuovo millennio, ancora alle prese con l’identità, in duplice senso: l’identità del museo come istituzione, e poi le singole identità dei musei, i contenuti di cui si fanno portatori ed espressione. (E notiamo, en passant, che se è vero che si ha la convenzione di distinguere con “storico” un certo tipo di museo – come abbiamo anche visto fa pure l’Unesco – per quanto abbiamo riportato e con un poco di buon senso, non sono storici tutti i musei [quelli che si possono definire veramente tali]?.) Dunque, il senso duplice di identità; anzi, triplice e quadruplice senso, ché si aggiungono l’identità degli spazi, l’architettura e, da costruire con questa, l’exhibit design, e infine l’identità, che è coerenza, dell’immagine – quella che si chiama “coordinata”, ovvero identità visiva. Aspetto quest’ultimo tanto più rilevante dove – come ricordava Polano nel testo citato supra – si voglia fare sistema o costruire rete, su un territorio. Perché dalla frammentazione di diverse identità, dalla mancata integrazione, quella identità di territorio e società, di cultura, di cui si diceva, difficilmente potrà emergere agli occhi del visitatore; o, quel che è peggio forse, agli occhi della stessa comunità, che così perde se stessa.In quel convegno, Icom Italia (per inciso, l’ammodernato sito dell’associazione, che già indicavamo migliorabile, è se possibile peggiore e peggio funzionante del precedente, anche perché – difetto esiziale in rete – scarsamente aggiornato) si proponeva di mettere sul tavolo alcuni dilemmi e tensioni, costituiti da interrogativi, alternative o potenzialità, binomi fra i quali si trovano: comunità/territorio, comunità/collettività, nazionale/locale, locale/globale ecc.Perché se per Binni e Pinna, in quel finire degli anni ottanta, questione critica per i musei era farsi carico correttamente della funzione sociale ed educativa (che richiedeva anzi tutto il riconoscimento del proprio “messaggio culturale”), non è che poi le vicende museali si siano sciolte in placidi rivoli. A più riprese oggi si parla di crisi dei musei, o non si è mai smesso di farlo dal secolo scorso, e nel mezzo dovremmo almeno fare cenno agli anni dell’“economia della cultura” e del marketing nei musei, alle fraintese sovrapposizioni o commistioni di modelli nordamericani e realtà italiane, alla competizione, quasi, fra musei e parchi del divertimento, all’ingresso utilissimo ma pure l’eccesso di digitale e multimediale nei musei, all’altro fraintendimento, quello del virtuale rispetto al reale, e poi, come sempre, alle frammentate iniziative della politica più o meno locale. Quel che pare, tuttavia, è che se da un lato i musei non sono certo destinati a morire – e da più parti si precisa la capacità di trasformarsi e mutarsi di questo istituto, già testimoniata lungo i secoli –, dall’altro lato è ancora in corso, al di là delle individue esperienze, la riflessione su come si debba rinnovare questa ricca esistenza. Eppure non sembra che quel nodo che sopra si segnalava – identità – sia stato assunto pienamente.Riprendiamo ancora Polano che chiedeva «qual è il significato che ci è utile per trovare una prospettiva interpretativa, che ci conforti, nel tentare di costruire un modello coerente al nostro tempo». È evidente che se, sotto le mode e le correnti, dietro i filoni e le tendenze, ritornano le stesse domande, allora questo “significato utile” – che è senso, è direzione, prospettiva appunto – non è stato cercato/trovato. Vuol dire che tali domande, piuttosto che tornare, sono rimaste dove erano allorché si iniziò a porle, dunque inevase, o male interpretate, sempre ciascuno per conto proprio.Altrimenti, ad exemplum e per tornare da dove siamo partiti, molto banalmente, un museo come il Museo ferroviario di Trieste verserebbe in migliori condizioni, troverebbe altro sostegno nelle istituzioni, e non vedrebbe tagliati i suoi fondi.Ma con il Museo ferroviario di Trieste, Campo Marzio, volevamo parlare della parola, o dirne ancora qualcosa…Parole intorno agli oggetti. Non solo parola scritta ma pronunciata: racconti, spiegazioni, visite guidate. È soprattutto nei musei nati dall’associazionismo e dalla passione di privati cittadini che il racconto vivo si dispiega, incarnato, talora agito – come là dove alle parole segue una dimostrazione. Né teatro (come le esperienze illustrate da Graham Farmelo, Fare teatro al museo, in Scienza in pubblico. Musei e divulgazione del sapere, a cura di John Durant, Clueb, Bologna 1998, pp. 81 ss., dove venivano illuminati pregi e difetti di simili iniziative) né automatico spostarsi di orecchi appoggiati a scaldare audioguide. Piuttosto risuonano le voci, i commenti. I bambini chiedono di mettere in movimento i trenini. I responsabili dei musei attivano il diorama… In questi musei la narrazione parlata si fa necessaria, lo scambio domande/risposte sopperisce all’assenza o carenza di didascalie e cartellini, di pannelli esaustivi; il racconto si appoggia al proliferare di oggetti – più o meno accumulati o organizzati –, ne restituisce le vicende, li riordina e articola. Un ordinamento, una contestualizzazione temporanea.Non sono invero del tutto assenti le parole sotto, vicino, sopra agli oggetti, ai macchinari. Didascalie, spiegazioni specifiche – un modello di treno, un’applicazione tecnologica, una raccolta di strumenti –, cartellini, targhe, didascalie.

Ancora parole. Parole vicino, sopra, intorno agli oggetti. Racconti, spiegazioni, visite guidate. Parole sotto, vicino, intorno alle immagini degli oggetti. Cartellini, targhe, didascalie.Poiché non c’è due senza tre, restiamo a Trieste ancora, e guardiamo al Museo ferroviario nella ex stazione di Campo Marzio. Si tratta di un museo “ferroviario”, appunto (non della scienza e della tecnica, né dei trasporti, né di treni solo come vagoni e locomotrici), quindi sviluppato attorno alla storia ferroviaria di Trieste, raccogliendo tutto quanto – dai vagoni ai macchinari, dai vestiti ai biglietti, dai timbri ai carrelli, dalle panche per le sale d’attesa ai pannelli di comando – di essa può conservare memoria. Una memoria ravvivata – in specie per i più piccoli – da modellini e diorami, fra i quali uno che riproduce il comprensorio di Villa Opicina nel 1910, in fase di manutenzione proprio durante la nostra visita a opera dei solerti artefici e volontari. Sì, perché come spesso avviene per simili musei in Italia specialmente (si vedano anche questo, questo, o questo), alle spalle di tanta affettuosa raccolta ed esposizione c’è un’associazione che include appassionati e, nel caso triestino, volontari in lotta con budget minimi o inesistenti. Ma sono questi i musei in cui si respira un senso di appartenenza forte, un clima conviviale, una disponibilità altrove – dove tante qualità sono stipendiate – piuttosto rara. Sono i musei nei quali l’eventuale difetto nel rigore dell’ordinamento e dell’esposizione è controbilanciato da tali qualità, e da una diretta, intima, conoscenza che gli “operatori” hanno di ciò che è esposto. Sono questi i musei in cui si percepisce il senso di una identità. Identità che la comunità tutta, locale, dovrebbe valorizzare e promuovere.Diamoci due, anzi tre riferimenti. Prendiamo il largo, come seguendo onde che si propaghino dopo il lancio del sasso nello stagno.Nel testo Museo, il cui anno di pubblicazione è il 1989 e che abbiamo già citato, Binni e Pinna individuavano, sintetizzando, la seguente evoluzione/trasformazione dell’istituzione “museo”: «Se dunque l’origine del museo è proprio da ricercarsi [… nella] funzione di accumulo o, se si preferisce, di recupero degli oggetti, e cioè nella necessità culturale di creare collezioni, analogamente la trasformazione del museo in senso cultural-scientifico prima, e in senso sociale poi, è passata attraverso i mutamenti del concetto stesso di collezione, cui la seconda metà del XVI secolo, e la filosofia di Bacone in particolare, tolse l’aspetto di curiosità e di svago a favore di un concetto scientifico più profondo. Proprio la trasformazione baconiana del senso della collezione, divenuta uno strumento indispensabile di ricerca scientifica, ha dato al museo finalità diverse dalla semplice conservazione, iniziando quella rivoluzione culturale che doveva inevitabilmente portare l’istituzione museale ad assumere una molteplicità di ruoli […]» (ivi, p. 85). Il ruolo sociale, o meglio l’apertura sociale, la “socializzazione” delle funzioni museale, si esprimeva allora, secondo gli autori, nella necessità di organizzare la funzione educativa (non originaria ma ormai necessaria) dei musei. Illuminavano in questo passaggio un momento di trasformazione, rischioso per alcune antiche istituzioni e però promettente migliorati destini per tante altre: «Il nuovo ruolo educativo porta alla riconsiderazione in senso sociale di tutte le funzioni del museo, da quella scientifica a quella conservativa che assume, quest’ultima, una potenzialità eccezionale. La funzione di conservazione muta così la sua stessa essenza, si apre all’esterno, non si limita più ai materiali che fra le mura del museo vengono conservati ma si allarga al territorio e alla città di cui il museo stesso diventa parte integrante […] nasce la vocazione del museo verso la tutela di tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale di una comunità». Concludendo poi, per l’Italia, che proprio il «mancato consolidamento del ruolo sociale» era/è causa delle «incertezze culturali tipiche della museologia italiana» (ivi, p. 87).Se da allora tale compito sia stato in pieno assolto e risolto ci è difficile dirlo, per nostra ignoranza. Certo rimane che non sempre pare essere stato risolto – e per alcuni casi calati dall’alto neppure individuato – il nodo cruciale di quello che Binni e Pinna chiamano “messaggio culturale”, e che possiamo ben riferire all’identità. Scrivono (ivi, p. 92): «Ogni comunità ha caratteri propri che la individualizzano nel complesso delle altre comunità»; si tratta di una caratterizzazione che discende da fattori che determinano «quello che può definirsi l’ambiente culturale, uno status differente per ciascuna comunità e derivante in massima parte dal rapporto fra le comunità e derivante in massima parte dal rapporto fra la comunità e l’ambiente, quest’ultimo inteso non solo nella sua accezione geografica ma anche in quella più strettamente ecologica, comprensiva cioè dei rapporti fra comunità diverse», ma anche del fattore dinamico costituito dal passare del tempo, e delle conseguenti evoluzioni. Quindi una geografia che è vissuta, una società, e la sua storia, perché di questo si tratta.Identità, abbiamo detto. E allora riprendiamo un altro riferimento, da un intervento di Sergio Polano, Reti museali: atomi e bits, laddove parla dell’«identità dei luoghi» – ché il tema era appunto quello delle reti di musei, quindi di luogo/luoghi. Diceva: «[…] non è casuale, forse, che in questo momento ci si interroghi frequentemente su una supposta e non dimostrata identità dei luoghi. Soggetto di tali e tante indagini che sono state condotte con metodi e prospettive spesso divergenti, è la natura, l’intima complessione, la peculiare configurazione, l’interna definizione, la dotazione propria, l’identità di un luogo, cioè l’identità di una trasformazione antropica del paesaggio, delle forme diverse degli insediamenti umani […]»; ma che cosa è questa identità? «Identità è entità dinamica, cioè la capacità-qualità di essere e rimanere id, ovvero una determinata cosa, oggetto di conoscenza, non affatto “altra”. Pertanto, l’identità è un moto temporale, che sostanziando un quid, rende identico e consente l’identificazione». Una identità che è nella storia del luogo (e non un mitico genius loci), e che rimane nelle tracce materiali e sensibili, «tracce ambigue», «segni equivoci».Dunque spazio e tempo, geografia e storia, società e cultura.Nei fatti, vicino a queste considerazioni se ne collocherebbero altre che, di nuovo per ignoranza ma anche per non allontanarci troppo per ora, si riferirebbero, dagli anni ottanta a oggi, al boom dei beni culturali, ai sistemi e poi alle reti di musei, ai musei diffusi e agli ecomusei – dove “eco” ha il significato usato da Binni e Pinna per parlare di ambiente e territorio in termini di ecologia, ovvero habitat, come relazione fra uomo e territorio: «nicchia ecologica della specie uomo a confronto con la sua storiaı» (Valter Giuliano in Ecomusei e paesaggi. Esperienze, progetti e ricerche per la cultura materiale, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2004).Aggiungiamo però il terzo riferimento che ci riporta agli anni più recenti; ovvero un convegno recente – Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio – di cui abbiamo già detto, che, come altri esempi e non solo in Italia, restituisce l’immagine di un mondo in fervore, quello dei musei del nuovo millennio, ancora alle prese con l’identità, in duplice senso: l’identità del museo come istituzione, e poi le singole identità dei musei, i contenuti di cui si fanno portatori ed espressione. (E notiamo, en passant, che se è vero che si ha la convenzione di distinguere con “storico” un certo tipo di museo – come abbiamo anche visto fa pure l’Unesco – per quanto abbiamo riportato e con un poco di buon senso, non sono storici tutti i musei [quelli che si possono definire veramente tali]?.) Dunque, il senso duplice di identità; anzi, triplice e quadruplice senso, ché si aggiungono l’identità degli spazi, l’architettura e, da costruire con questa, l’exhibit design, e infine l’identità, che è coerenza, dell’immagine – quella che si chiama “coordinata”, ovvero identità visiva. Aspetto quest’ultimo tanto più rilevante dove – come ricordava Polano nel testo citato supra – si voglia fare sistema o costruire rete, su un territorio. Perché dalla frammentazione di diverse identità, dalla mancata integrazione, quella identità di territorio e società, di cultura, di cui si diceva, difficilmente potrà emergere agli occhi del visitatore; o, quel che è peggio forse, agli occhi della stessa comunità, che così perde se stessa.In quel convegno, Icom Italia (per inciso, l’ammodernato sito dell’associazione, che già indicavamo migliorabile, è se possibile peggiore e peggio funzionante del precedente, anche perché – difetto esiziale in rete – scarsamente aggiornato) si proponeva di mettere sul tavolo alcuni dilemmi e tensioni, costituiti da interrogativi, alternative o potenzialità, binomi fra i quali si trovano: comunità/territorio, comunità/collettività, nazionale/locale, locale/globale ecc.Perché se per Binni e Pinna, in quel finire degli anni ottanta, questione critica per i musei era farsi carico correttamente della funzione sociale ed educativa (che richiedeva anzi tutto il riconoscimento del proprio “messaggio culturale”), non è che poi le vicende museali si siano sciolte in placidi rivoli. A più riprese oggi si parla di crisi dei musei, o non si è mai smesso di farlo dal secolo scorso, e nel mezzo dovremmo almeno fare cenno agli anni dell’“economia della cultura” e del marketing nei musei, alle fraintese sovrapposizioni o commistioni di modelli nordamericani e realtà italiane, alla competizione, quasi, fra musei e parchi del divertimento, all’ingresso utilissimo ma pure l’eccesso di digitale e multimediale nei musei, all’altro fraintendimento, quello del virtuale rispetto al reale, e poi, come sempre, alle frammentate iniziative della politica più o meno locale. Quel che pare, tuttavia, è che se da un lato i musei non sono certo destinati a morire – e da più parti si precisa la capacità di trasformarsi e mutarsi di questo istituto, già testimoniata lungo i secoli –, dall’altro lato è ancora in corso, al di là delle individue esperienze, la riflessione su come si debba rinnovare questa ricca esistenza. Eppure non sembra che quel nodo che sopra si segnalava – identità – sia stato assunto pienamente.Riprendiamo ancora Polano che chiedeva «qual è il significato che ci è utile per trovare una prospettiva interpretativa, che ci conforti, nel tentare di costruire un modello coerente al nostro tempo». È evidente che se, sotto le mode e le correnti, dietro i filoni e le tendenze, ritornano le stesse domande, allora questo “significato utile” – che è senso, è direzione, prospettiva appunto – non è stato cercato/trovato. Vuol dire che tali domande, piuttosto che tornare, sono rimaste dove erano allorché si iniziò a porle, dunque inevase, o male interpretate, sempre ciascuno per conto proprio.Altrimenti, ad exemplum e per tornare da dove siamo partiti, molto banalmente, un museo come il Museo ferroviario di Trieste verserebbe in migliori condizioni, troverebbe altro sostegno nelle istituzioni, e non vedrebbe tagliati i suoi fondi.Ma con il Museo ferroviario di Trieste, Campo Marzio, volevamo parlare della parola, o dirne ancora qualcosa…Parole intorno agli oggetti. Non solo parola scritta ma pronunciata: racconti, spiegazioni, visite guidate. È soprattutto nei musei nati dall’associazionismo e dalla passione di privati cittadini che il racconto vivo si dispiega, incarnato, talora agito – come là dove alle parole segue una dimostrazione. Né teatro (come le esperienze illustrate da Graham Farmelo, Fare teatro al museo, in Scienza in pubblico. Musei e divulgazione del sapere, a cura di John Durant, Clueb, Bologna 1998, pp. 81 ss., dove venivano illuminati pregi e difetti di simili iniziative) né automatico spostarsi di orecchi appoggiati a scaldare audioguide. Piuttosto risuonano le voci, i commenti. I bambini chiedono di mettere in movimento i trenini. I responsabili dei musei attivano il diorama… In questi musei la narrazione parlata si fa necessaria, lo scambio domande/risposte sopperisce all’assenza o carenza di didascalie e cartellini, di pannelli esaustivi; il racconto si appoggia al proliferare di oggetti – più o meno accumulati o organizzati –, ne restituisce le vicende, li riordina e articola. Un ordinamento, una contestualizzazione temporanea.Non sono invero del tutto assenti le parole sotto, vicino, sopra agli oggetti, ai macchinari. Didascalie, spiegazioni specifiche – un modello di treno, un’applicazione tecnologica, una raccolta di strumenti –, cartellini, targhe, didascalie. E parole vicino, anzi sotto le immagini. Fotografie di altri tempi: stazioni, locomotrici, vagoni… Immagini per tracciare un percorso. Così per celebrare gli inizi di la ricca storia ferroviaria di Trieste – storia che si amplia necessariamente ben oltre vagoni e sale d’attesa e si collega alle gloriose vicende delle infrastrutture, con ponti, viadotti, tunnel e stazioni edificati in vari anni, per estendere e punteggiare direzioni politiche e commerciali, in guerra come in pace – è in corso quest’anno la mostra 1857-2007. 150 anni della prima ferrovia di Trieste. Una esposizione, organizzata appunto con immagini e didascalie, che si spera non venga smantellata, se mai migliorata e arricchita, perché aiuta a collocare, a contestualizzare, a dare un più profondo livello di lettura per tenere insieme e dare senso a tutto quanto raccolto ed esibito nel museo. È la storia della linea “Meridionale”, ovvero del collegamento fra la capitale dell’impero absburgico Vienna e Trieste, cioè il suo porto, passando per Graz e Lubiana. Realizzata fra il 1841 e il 1857 – con l’ingegnere Carlo Ghega (1802-1860; veneziano d’origine) direttore lavori dal 1845 – e dal 1858 già ceduta a una società privata, la Imperial-Regia Privilegiata Società della Ferrovia Meridionale (k.u.k. Privilegierte Südbahn Gesellschaft), che ne mantenne la gestione fino alla fine della prima guerra mondiale, dopo di che avvenne il passaggio alle FS, alle quali oggi rimane solo un tratto (Trieste-Villa Opicina) in seguito alla seconda guerra mondiale, e al nuovo confine italo-iugoslavo. Una storia ricca di costruzioni e progressi, esposta – anche qui – un po’ come nelle pagine di un libro, ma che si apprezza poi ulteriormente visitando le sale del museo, dove si trovano gli oggetti, le leve e i cambi, i copricapi e i biglietti, le penne e i timbri, i chiodi e le lanterne… Insomma tutti quei materiali – concreti, presenti, tangibili – che sono la sostanza di un museo. E che in questo caso parlano, sussurrano o possono essere fatti parlare, comunque non restano muti, e raccontano di un’opera imponente, di ingegneria e tecnologia, di uomini e macchine, ma pure di un orgoglio che, se certo non è dimenticato da chi lo prova, è però ignorato dai più, da noi che oggi saliamo su treni in ritardo, sporchi e maltrattati, pretesi ma trascurati dalla società e dallo stato (si veda su questi temi anche quel che scrive toneguzzi.it). Scopriamo non solo il “carrello italico”, dell’ingegner Zara, applicato dal 1904 per locomotive a vapore, al fine di migliorarne la circolabilità in curva, oppure la storia della locomotiva E.626 «base dei nostri locomotori elettrici» e primo avvio di unificazione FS per la progettazione di tali veicoli, dopo la metà degli anni venti, o ancora che sulla linea Meridionale si circolava a sinistra; scopriamo anche nelle vetrine oggetti che narrano di un altro tempo, come le bustine contenenti “miscela salino-vitaminica” confezionate appositamente per il servizio sanitario FS, oppure l’estratto d’inchiostro polvere nero copiativo, anch’esso fabbricato e confezionato ad hoc in “dose per un litro” per le FS dalla ditta Alces di Roma, mentre quello rosso, “dose per 1/5 di litro” era fornito da C. Moro, di Portici.

E parole vicino, anzi sotto le immagini. Fotografie di altri tempi: stazioni, locomotrici, vagoni… Immagini per tracciare un percorso. Così per celebrare gli inizi di la ricca storia ferroviaria di Trieste – storia che si amplia necessariamente ben oltre vagoni e sale d’attesa e si collega alle gloriose vicende delle infrastrutture, con ponti, viadotti, tunnel e stazioni edificati in vari anni, per estendere e punteggiare direzioni politiche e commerciali, in guerra come in pace – è in corso quest’anno la mostra 1857-2007. 150 anni della prima ferrovia di Trieste. Una esposizione, organizzata appunto con immagini e didascalie, che si spera non venga smantellata, se mai migliorata e arricchita, perché aiuta a collocare, a contestualizzare, a dare un più profondo livello di lettura per tenere insieme e dare senso a tutto quanto raccolto ed esibito nel museo. È la storia della linea “Meridionale”, ovvero del collegamento fra la capitale dell’impero absburgico Vienna e Trieste, cioè il suo porto, passando per Graz e Lubiana. Realizzata fra il 1841 e il 1857 – con l’ingegnere Carlo Ghega (1802-1860; veneziano d’origine) direttore lavori dal 1845 – e dal 1858 già ceduta a una società privata, la Imperial-Regia Privilegiata Società della Ferrovia Meridionale (k.u.k. Privilegierte Südbahn Gesellschaft), che ne mantenne la gestione fino alla fine della prima guerra mondiale, dopo di che avvenne il passaggio alle FS, alle quali oggi rimane solo un tratto (Trieste-Villa Opicina) in seguito alla seconda guerra mondiale, e al nuovo confine italo-iugoslavo. Una storia ricca di costruzioni e progressi, esposta – anche qui – un po’ come nelle pagine di un libro, ma che si apprezza poi ulteriormente visitando le sale del museo, dove si trovano gli oggetti, le leve e i cambi, i copricapi e i biglietti, le penne e i timbri, i chiodi e le lanterne… Insomma tutti quei materiali – concreti, presenti, tangibili – che sono la sostanza di un museo. E che in questo caso parlano, sussurrano o possono essere fatti parlare, comunque non restano muti, e raccontano di un’opera imponente, di ingegneria e tecnologia, di uomini e macchine, ma pure di un orgoglio che, se certo non è dimenticato da chi lo prova, è però ignorato dai più, da noi che oggi saliamo su treni in ritardo, sporchi e maltrattati, pretesi ma trascurati dalla società e dallo stato (si veda su questi temi anche quel che scrive toneguzzi.it). Scopriamo non solo il “carrello italico”, dell’ingegner Zara, applicato dal 1904 per locomotive a vapore, al fine di migliorarne la circolabilità in curva, oppure la storia della locomotiva E.626 «base dei nostri locomotori elettrici» e primo avvio di unificazione FS per la progettazione di tali veicoli, dopo la metà degli anni venti, o ancora che sulla linea Meridionale si circolava a sinistra; scopriamo anche nelle vetrine oggetti che narrano di un altro tempo, come le bustine contenenti “miscela salino-vitaminica” confezionate appositamente per il servizio sanitario FS, oppure l’estratto d’inchiostro polvere nero copiativo, anch’esso fabbricato e confezionato ad hoc in “dose per un litro” per le FS dalla ditta Alces di Roma, mentre quello rosso, “dose per 1/5 di litro” era fornito da C. Moro, di Portici. E lungo l’Italia portano anche le tante targhe di costruzione delle locomotive, che si trovano appese alle pareti nelle sale del museo: Società anonima Officine Meccaniche (OM), Milano; Società per Costruzioni elettro meccaniche Saronno (CEMSA); Tecnomasio italiano, Brown Boveri Milano, officine di Vado Ligure; Compagnia Generale di Elettricità (GE), Milano; S.A. Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche (SACFEM), Arezzo; Sezione materiale ferroviario FIAT; Società nazionale delle officine di Savigliano, Torino; Officine Moncenisio, già AN. Bauchiero, Torino, Condove; Officine meccaniche siciliane S. per A. (OMSSA), Palermo; Simmel Industrie meccaniche, Castelfranco Veneto ecc.Vengono in mente gli uomini, il lavoro, gli sforzi, l’impegno, il progresso della società. Si prova un vero moto d’orgoglio, in un paese che – come i comici si incaricano oggi di ricordare – ne ha perduto il senso, perché sta perdendo identità.I musei esistono anche per questo.E poiché non c’è due senza tre, chiudiamo ancora con Polano, che nel testo citato cita un filosofo americano: «il popolo che dimentica la sua storia, è costretto a ripeterla».

E lungo l’Italia portano anche le tante targhe di costruzione delle locomotive, che si trovano appese alle pareti nelle sale del museo: Società anonima Officine Meccaniche (OM), Milano; Società per Costruzioni elettro meccaniche Saronno (CEMSA); Tecnomasio italiano, Brown Boveri Milano, officine di Vado Ligure; Compagnia Generale di Elettricità (GE), Milano; S.A. Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche (SACFEM), Arezzo; Sezione materiale ferroviario FIAT; Società nazionale delle officine di Savigliano, Torino; Officine Moncenisio, già AN. Bauchiero, Torino, Condove; Officine meccaniche siciliane S. per A. (OMSSA), Palermo; Simmel Industrie meccaniche, Castelfranco Veneto ecc.Vengono in mente gli uomini, il lavoro, gli sforzi, l’impegno, il progresso della società. Si prova un vero moto d’orgoglio, in un paese che – come i comici si incaricano oggi di ricordare – ne ha perduto il senso, perché sta perdendo identità.I musei esistono anche per questo.E poiché non c’è due senza tre, chiudiamo ancora con Polano, che nel testo citato cita un filosofo americano: «il popolo che dimentica la sua storia, è costretto a ripeterla».

Category: Exhibitions

Exhibitions

Esposizioni e parole #3 + identità

Esposizioni e parole #2.

Civico Museo del mare di Trieste

Non lasciamo cadere le parole. Parliamone ancora. Giacché – encore, je sais! – se ci son luoghi dove si crede di poter separare presso che completamente la parola dall’esposizione, rimandando la prima in altra sede, separata, come una nota a fine libro, ve ne sono altri dove si entra e par d’essere fra le pagine di un libro di enormi dimensioni. Roba da paese delle meraviglie… se non fosse che un museo è un museo, o dovrebbe esserlo, quindi non dovrebbe ridursi a far da reggi-libro. La riflessione ci è venuta visitando il Civico Museo del mare di Trieste, e non tanto per il museo in sé, ma per l’esposizione attualmente in corso – che del resto con l’allestimento museale s’intreccia – Squeri e Cantieri a Trieste tra Settecento e Ottocento, che ripercorre appunto le vicende della prima cantieristica triestina. E lo fa con molti, grandi pannelli, disposti in successione – non sempre chiarissima passando da una parete all’altra – nelle sale del I e del II piano del museo stesso. Come leggiamo dal comunicato stampa «è stata autonomamente organizzata con le forze e col personale comunale del Museo», però ha anche alle spalle tre sponsor, fra cui Fincantieri. E se certo grande impegno deve essere stato speso nella ricerca e nello studio, non altrettanto si può dire sia stato profuso per la realizzazione dei pannelli che in questa mostra con vocazione didattica hanno ruolo centrale. Né nella loro chiara integrazione con gli allestimenti, che attingono a materiali del museo, ma senza che sia ben chiarita la distinzione fra ciò che riguarda la mostra e quella che è l’esposizione permanente.Ricordiamo ora quanto scrivevano Lanfranco Binni e Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, Milano 1989, pp. 88 ss., ovvero che il museo moderno – cioè quello in cui alle funzioni di conservazione si aggiungono quelle sociali, didattiche, di trasferimento della cultura prodotta – ha la propria centralità nell’esposizione permanente, in cui esprime il proprio “messaggio educativo”. Un messaggio, o contenuto, che deve prima di tutto “riconoscere” e poi applicare, eseguire, realizzare. Ma gli autori ricordano anche che l’«esposizione del museo, e cioè la realizzazione pratica del messaggio culturale, non è infatti, o non deve essere, solo una trasposizione grafica o in oggetti di idee scientifiche […] ma essa ha come caratteristica fondamentale, inscindibile dalla natura stessa dell’istituzione, il potere di essere contemporaneamente spettacolo e scienza, spettacolo e arte o spettacolo e storia» (ivi, p. 94); e ancora: «Il museologo deve […] assumersi la responsabilità di costruire il messaggio culturale solo attraverso le esposizioni, senza delegare questa funzione a supporti diversi dalle esposizioni stesse» (ivi, p. 95) (questo da riferire ad altri casi, non al museo triestino). Infine: «Vi è spesso […] fra i museologi la tendenza a trasferire nelle esposizioni il lavoro di ricerca scientifica o di scavo senza operare alcuna interpretazione del materiale in chiave museologica […]» (ivi, p. 96).Non abbiamo citato questi brani perché riteniamo che nel Museo del mare si riscontrino tutti i difetti che esse lasciano intendere; piuttosto per rammentarci che fra gli estremi – troppo testo, nessun testo – ci sono ottime vie di mezzo, quelle in cui l’informazione scritta sostiene l’esposizione di oggetti e materiali, i quali a loro volta vivificano e danno corpo al racconto letto, o ascoltato (ché informazioni come quelle contenute nei pannelli sovente sono affidate agli abili animatori e operatori culturali variamente attivi nei musei). Che questa relazione sia possibile se ne ha testimonianza nello stesso Museo del mare, dove al piano terra è stata allestita la mostra dedicata a Carlo Sciarrelli. Architetto del mare (prorogata fino al 6 gennaio 2008). Certo un secolo di cantieristica non è comparabile con una mostra monografica; ma, appunto, l’equilibrio del messaggio e della sua trasmissione sono nelle mani dei curatori. E, almeno, i pannelli ai piani I e II potevano essere altrimenti, con maggiore cura grafica, fatti – considerando che di pannelli e non brochure ingigantite, e comunque mal fatte, si trattava.

Non lasciamo cadere le parole. Parliamone ancora. Giacché – encore, je sais! – se ci son luoghi dove si crede di poter separare presso che completamente la parola dall’esposizione, rimandando la prima in altra sede, separata, come una nota a fine libro, ve ne sono altri dove si entra e par d’essere fra le pagine di un libro di enormi dimensioni. Roba da paese delle meraviglie… se non fosse che un museo è un museo, o dovrebbe esserlo, quindi non dovrebbe ridursi a far da reggi-libro. La riflessione ci è venuta visitando il Civico Museo del mare di Trieste, e non tanto per il museo in sé, ma per l’esposizione attualmente in corso – che del resto con l’allestimento museale s’intreccia – Squeri e Cantieri a Trieste tra Settecento e Ottocento, che ripercorre appunto le vicende della prima cantieristica triestina. E lo fa con molti, grandi pannelli, disposti in successione – non sempre chiarissima passando da una parete all’altra – nelle sale del I e del II piano del museo stesso. Come leggiamo dal comunicato stampa «è stata autonomamente organizzata con le forze e col personale comunale del Museo», però ha anche alle spalle tre sponsor, fra cui Fincantieri. E se certo grande impegno deve essere stato speso nella ricerca e nello studio, non altrettanto si può dire sia stato profuso per la realizzazione dei pannelli che in questa mostra con vocazione didattica hanno ruolo centrale. Né nella loro chiara integrazione con gli allestimenti, che attingono a materiali del museo, ma senza che sia ben chiarita la distinzione fra ciò che riguarda la mostra e quella che è l’esposizione permanente.Ricordiamo ora quanto scrivevano Lanfranco Binni e Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, Milano 1989, pp. 88 ss., ovvero che il museo moderno – cioè quello in cui alle funzioni di conservazione si aggiungono quelle sociali, didattiche, di trasferimento della cultura prodotta – ha la propria centralità nell’esposizione permanente, in cui esprime il proprio “messaggio educativo”. Un messaggio, o contenuto, che deve prima di tutto “riconoscere” e poi applicare, eseguire, realizzare. Ma gli autori ricordano anche che l’«esposizione del museo, e cioè la realizzazione pratica del messaggio culturale, non è infatti, o non deve essere, solo una trasposizione grafica o in oggetti di idee scientifiche […] ma essa ha come caratteristica fondamentale, inscindibile dalla natura stessa dell’istituzione, il potere di essere contemporaneamente spettacolo e scienza, spettacolo e arte o spettacolo e storia» (ivi, p. 94); e ancora: «Il museologo deve […] assumersi la responsabilità di costruire il messaggio culturale solo attraverso le esposizioni, senza delegare questa funzione a supporti diversi dalle esposizioni stesse» (ivi, p. 95) (questo da riferire ad altri casi, non al museo triestino). Infine: «Vi è spesso […] fra i museologi la tendenza a trasferire nelle esposizioni il lavoro di ricerca scientifica o di scavo senza operare alcuna interpretazione del materiale in chiave museologica […]» (ivi, p. 96).Non abbiamo citato questi brani perché riteniamo che nel Museo del mare si riscontrino tutti i difetti che esse lasciano intendere; piuttosto per rammentarci che fra gli estremi – troppo testo, nessun testo – ci sono ottime vie di mezzo, quelle in cui l’informazione scritta sostiene l’esposizione di oggetti e materiali, i quali a loro volta vivificano e danno corpo al racconto letto, o ascoltato (ché informazioni come quelle contenute nei pannelli sovente sono affidate agli abili animatori e operatori culturali variamente attivi nei musei). Che questa relazione sia possibile se ne ha testimonianza nello stesso Museo del mare, dove al piano terra è stata allestita la mostra dedicata a Carlo Sciarrelli. Architetto del mare (prorogata fino al 6 gennaio 2008). Certo un secolo di cantieristica non è comparabile con una mostra monografica; ma, appunto, l’equilibrio del messaggio e della sua trasmissione sono nelle mani dei curatori. E, almeno, i pannelli ai piani I e II potevano essere altrimenti, con maggiore cura grafica, fatti – considerando che di pannelli e non brochure ingigantite, e comunque mal fatte, si trattava. Anche il racconto su Carlo Sciarrelli (1934-2006) – autore di 140 barche e del libro Lo yacht, origine ed evoluzione del veliero (Mursia 1970), « il testo di nautica più letto» in Italia – si affida alla parola: a testi di vari autori, citazioni, e infine documenti video, che permettono di “conoscere” meglio la persona, sentirne lo spirito particolare, ricercandolo poi nei progetti e nei modelli esposti, nei libri tratti dalla sua biblioteca (come l’Orlando furioso!), nella curiosa striscia di cartoncino che Sciarrelli teneva dietro il suo tavolo da disegno, sulla quale sono riportati i nomi di 137 imbarcazioni progettate, e l’autovalutazione del progettista stesso, indicata da un asterisco: «il giudizio sulla corrispondenza tra opera realizzata e la sua ragion d’essere; secondo due parametri: l’utilità e la bellezza».

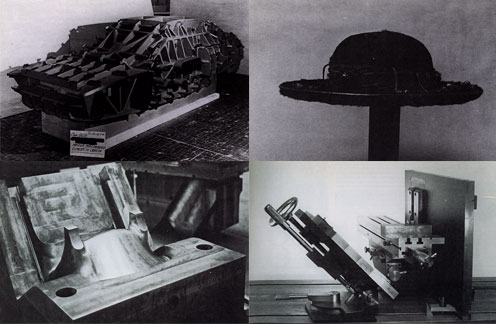

Anche il racconto su Carlo Sciarrelli (1934-2006) – autore di 140 barche e del libro Lo yacht, origine ed evoluzione del veliero (Mursia 1970), « il testo di nautica più letto» in Italia – si affida alla parola: a testi di vari autori, citazioni, e infine documenti video, che permettono di “conoscere” meglio la persona, sentirne lo spirito particolare, ricercandolo poi nei progetti e nei modelli esposti, nei libri tratti dalla sua biblioteca (come l’Orlando furioso!), nella curiosa striscia di cartoncino che Sciarrelli teneva dietro il suo tavolo da disegno, sulla quale sono riportati i nomi di 137 imbarcazioni progettate, e l’autovalutazione del progettista stesso, indicata da un asterisco: «il giudizio sulla corrispondenza tra opera realizzata e la sua ragion d’essere; secondo due parametri: l’utilità e la bellezza». Ed è così, fra video e pannelli, e immagini, che emergono sia l’uomo sia il progettista, sia tutto quel che si muoveva intorno, dai clienti – per esempio quelli che lo perseguitavano con la telefonata del sogno, ovvero descrivendogli e chiedendogli di realizzare la loro barca dei sogni – ai cantieri, perché – è scritto – «non si può comprendere Sciarrelli senza i cantieri a cui ha affidato la realizzazione dei suoi progetti. Sciarrelli praticava i cantieri, li frequentava, amava confrontarsi con le maestranze tanto quanto all’opposto era lontano dai processori, dai computer. L’antica scienza artigiana era per lui essenziale per una progettazione che trovava compimento esclusivamente al momento della produzione; dalla bozza di progetto al dettaglio tutto l’iter era seguito da Sciarrelli in un confronto da cui sono scaturite le sue barche». Anche se siamo certi, comunque, che non necessariamente il computer tiene lontano chi ha passione da cantieri, laboratori o magazzini, è però importante capire la varietà di interessi di Sciarrelli, l’ampiezza del suo sguardo. Leggiamo degli studi all’Istituto tecnico industriale, del lavoro come fuochista nei treni (era figlio di un ferroviere), e poi della passione per le barche – come dichiarava, infatti, a interessarlo erano le barche, non tanto il mare –, la formazione da autodidatta, in architettura, arte, nautica…

Ed è così, fra video e pannelli, e immagini, che emergono sia l’uomo sia il progettista, sia tutto quel che si muoveva intorno, dai clienti – per esempio quelli che lo perseguitavano con la telefonata del sogno, ovvero descrivendogli e chiedendogli di realizzare la loro barca dei sogni – ai cantieri, perché – è scritto – «non si può comprendere Sciarrelli senza i cantieri a cui ha affidato la realizzazione dei suoi progetti. Sciarrelli praticava i cantieri, li frequentava, amava confrontarsi con le maestranze tanto quanto all’opposto era lontano dai processori, dai computer. L’antica scienza artigiana era per lui essenziale per una progettazione che trovava compimento esclusivamente al momento della produzione; dalla bozza di progetto al dettaglio tutto l’iter era seguito da Sciarrelli in un confronto da cui sono scaturite le sue barche». Anche se siamo certi, comunque, che non necessariamente il computer tiene lontano chi ha passione da cantieri, laboratori o magazzini, è però importante capire la varietà di interessi di Sciarrelli, l’ampiezza del suo sguardo. Leggiamo degli studi all’Istituto tecnico industriale, del lavoro come fuochista nei treni (era figlio di un ferroviere), e poi della passione per le barche – come dichiarava, infatti, a interessarlo erano le barche, non tanto il mare –, la formazione da autodidatta, in architettura, arte, nautica… La laurea Sciarrelli l’ha ricevuta nel 2003, dall’università Iuav di Venezia. E non stupisce, sia per il rilievo del suo lavoro sia perché, in questo, troviamo anche un progetto di motoscafo per Venezia, che Sciarrelli stesso così descriveva: «L’idea generale dello scafo nasce come realizzazione possibile di una idea che da tempo il mio vecchio amico (con cui ho fatto molte navigazioni in regate d’alto mare) ing. Giorgio Galletti, titolare di uno studio di progettazione idraulica, mi ha rivelato e che è perfetta ed affascinante. A me è stato richiesto di darle una forma navale pratica e realistica e la mia parte è la tavola a fianco [in esposizione] che propone un taxi con dislocamento a mezzo carico di 2,8 tonnellate, con velocità di lavoro ottima di 9 nodi. Uno scafo che non produce assolutamente alcuna onda, beve l’acqua nel suo interno e la risputa fuori a poppa. Può con opportuni filtri, anche pulire lo sporco altrui in sospensione nell’acqua. Il principio è geniale, perfetto e semplicissimo».Ecco, fra pannelli, modelli, disegni, video, questa ci sembra una mostra ben costruita, “sentita”.Per chiudere, approfittiamo per segnalare a nostra volta, quanto segnalatoci da qualcuno che ne sa ben più di noi su questioni di metodo et affini:«… l’“artistique” dans sa totalité, comme le rappelle Bakhtine, ne réside pas dans la chose, ni dans le psychisme du créateur pris isolément, ni dans celui du contemplateur : “l’artistique englobe ces trois aspects ensemble. Il est une forme particulière de la relation entre créateur et contemplateurs, fixée dans l’œuvre artistique”. Et c’est cette relation située dans un contexte qui nous intéresse».

La laurea Sciarrelli l’ha ricevuta nel 2003, dall’università Iuav di Venezia. E non stupisce, sia per il rilievo del suo lavoro sia perché, in questo, troviamo anche un progetto di motoscafo per Venezia, che Sciarrelli stesso così descriveva: «L’idea generale dello scafo nasce come realizzazione possibile di una idea che da tempo il mio vecchio amico (con cui ho fatto molte navigazioni in regate d’alto mare) ing. Giorgio Galletti, titolare di uno studio di progettazione idraulica, mi ha rivelato e che è perfetta ed affascinante. A me è stato richiesto di darle una forma navale pratica e realistica e la mia parte è la tavola a fianco [in esposizione] che propone un taxi con dislocamento a mezzo carico di 2,8 tonnellate, con velocità di lavoro ottima di 9 nodi. Uno scafo che non produce assolutamente alcuna onda, beve l’acqua nel suo interno e la risputa fuori a poppa. Può con opportuni filtri, anche pulire lo sporco altrui in sospensione nell’acqua. Il principio è geniale, perfetto e semplicissimo».Ecco, fra pannelli, modelli, disegni, video, questa ci sembra una mostra ben costruita, “sentita”.Per chiudere, approfittiamo per segnalare a nostra volta, quanto segnalatoci da qualcuno che ne sa ben più di noi su questioni di metodo et affini:«… l’“artistique” dans sa totalité, comme le rappelle Bakhtine, ne réside pas dans la chose, ni dans le psychisme du créateur pris isolément, ni dans celui du contemplateur : “l’artistique englobe ces trois aspects ensemble. Il est une forme particulière de la relation entre créateur et contemplateurs, fixée dans l’œuvre artistique”. Et c’est cette relation située dans un contexte qui nous intéresse».

Esposizioni e parole #1. Ettore Sottsass a Trieste

Parole, parole, parole. Ancora parole. Siamo stati a Trieste e abbiamo visitato due musei e una mostra, e oltre alle foto scattate (dove si può, ché in alcuni luoghi, come sappiamo, non è lecito ancora) e riflessioni diverse, rimangono le parole: sulla carta, sui muri, nell’aria; scritte, scandite, mormorate, appese, appoggiate, appiccicate… oppure assenti, dimenticate, trascurate. Già, perché, per tornare a quel che scrivevamo del Triennale Design Museum, dove la parola è, appunto, assente, rimandata e collocata altrove, non si può dire che il nodo sia facile da sciogliere. La parola nel museo, la parola in mostra.Accade, come nella mostra attualmente in corso a Trieste Ettore Sottsass. Vorrei sapere perché (6 dicembre 2007 – 2 marzo 2008, Salone degli Incanti, ex Pescheria centrale, riva Nazario Sauro) che ci si trovi in questa situazione, nell’“isola” tematica dedicata agli ornamenti: un testo con le parole di Sottsass da leggere su una parete mentre, al di sopra, due altoparlanti emettono la voce di Ettore Sottsass stesso, che pronuncia altre parole, discorsi diversi. Esperienza tremenda, sicché alla fine ci si allontana non avendo letto né ascoltato. Ci son però due altre cose da dire, e forse qualcuna in più.La prima è che la Pescheria, per volume e altezza, è un luogo pessimo per l’acustica; e se è vero che per la mostra di Sottsass il difetto – evidentissimo – è accentuato dal numero contenuto di installazioni e materiali, non è che vada meglio quando di installazioni ce ne sono di più, come avevamo notato in occasione della prima edizione di Fest, la Fiera dell’editoria scientifica di Trieste che si è tenuta lo scorso maggio. Pure essendo certi che Trieste ha guadagnato con la Pescheria un luogo centrale per eventi e manifestazioni, forse curatori, exhibit designer e allestitori dovrebbero cominciare a una soluzione. Se allora, durante Fest, il rumore era moltiplicato da interviste e conferenze in corso, monitor e altoparlanti, oltre che dai visitatori, nel caso della mostra di Sottsass la sensazione di fastidio è forse ancor più accentuata, visto che una fondamentale componente è affidata proprio alla parola parlata. Il risultato è un sommesso eppur rimbombante brusio. Ciascuna delle sette isole tematiche in cui si articola il percorso (ancora questo numero, il 7, come anche a Milano; forse nel 2008 sarà di moda l’8? [Ma in questo paese – dove si dice che i giovani sono sempre più lontani dalle scienze matematiche – pare che il desiderio di dare numeri sia incontenibile: quale comunicato non proclama oggi: «100 pezzi» o «oltre 100 pezzi»? Così a Milano, del pari a Trieste, e giù giù lungo lo stivale…]) è infatti una struttura colorata e d’ispirazione sottsassiana, destinata ad accogliere oltre gli oggetti – all’interno, tranne che nel caso dei gioielli/ornamenti – un testo di Sottsass – sulle pareti esterne – e due altoparlanti – all’interno, tranne che nel caso dei gioielli. (Le isole o “templi”, come suggeriscono i comunicati, sono dedicati a: Disegno, Ornamenti, Ceramica, Vetro, Architettura, Oggetti, Fotografia.) Del difetto acustico forse se ne sono accorti anche i curatori, dato che l’audio – se anche nell’insieme disturba – in ogni isola è tenuto con un volume tanto basso da rendere difficilmente comprensibili alcuni passaggi. Non è che si voglia criticare, tanto per il piacere di farlo. Abbiamo apprezzato molto il lavoro degli stessi curatori – Marco Minuz, Alessio Bozzer e Beatrice Mascellani – per la mostra dedicata lo scorso anno a Enzo Mari. E apprezziamo la scelta di dare spazio, soprattutto nel caso di Sottsass, alla sua parola. Buona l’idea, non buona l’esecuzione, insomma. (Tanto più che in questa mostra il peso dato alla parola di Sottsass è evidente scelta dominante, e le didascalie sono rimandate a sette fogli informativi, uno appeso in ogni isola; benché crediamo che semplici cartellini didascalici non avrebbero disturbato molto, è una scelta che, per com’è concepita la mostra, si può anche accettare.)Anzi, per il peso dato alla parola (ed è questa la seconda cosa): ottima idea, perché il dono di sé che un autore/artista/progettista/poeta/quant’altro fa attraverso le sue parole, oltre che le sue opere, è cosa preziosissima e rara. Come non essere rapiti, per esempio, nel sentire Sottsass ricordare suo padre architetto, un architetto artigiano, che lavorava in casa, aiutato dalla moglie, la madre di Sottsass, che provvedeva a cancellare gli errori nei disegni?Altrettanto si apprezza la presenza delle fotografie – non molte invero, ma per ogni isola sono pochi i materiali esposti – che aiutano a suggerire il milieu in cui Sottsass (ne ripetiamo il nome ché ci è difficile definirlo; designer come lui vuole? artista? poeta?) ha vissuto, è cresciuto (nel 2004 a Napoli si è tenuta una mostra delle fotografie di Sottsass, che in tale occasione ha rilasciato questa intervista a “L’espresso”). “Suggerire”, però, non molto di più, e si va via con l’acquolina in bocca, il desiderio di cercare, studiare, leggere, sapere di più (ecco, questo sì, succede a Trieste, con questa mostra. Ma sarebbe difficile il contrario, dato il personaggio). Che cosa pensare davanti a quel Chet Baker, 1960 a Milano, con il bicchiere sempre in mano, con sguardo di eterno fanciullo – come lo ricorda mio papà – sempre Alone Together…? E poi Ezra Pound con Allen Ginsberg a Portofino, Hemingway a Venezia… Qualche tempo fa un’amica ci diceva che non si può capire Sottsass senza guardare alla sua opera fotografica, agli anni con Fernanda Pivano, all’insieme delle sue esperienze.Ha fatto bene allora l’amico Gabriele Toneguzzi, intervistato con Minuz da RadioTre, lunedì 10 dicembre scorso, a ricordare e ribadire la ricchezza di esperienze di Sottsass, il valore “progettuale” anche della fotografia nella sua opera, a suggerire la lettura del volume edito da Neri Pozza Ettore Sottsass. Scritti 1946-2001, a sottolineare in ultimo la grande generosità di Sottsass, in specie verso i giovani. I quali allora speriamo che vadano a vedere la mostra, e se ne vadano via con quel desiderio di conoscere e sapere di più.Approfittiamo per citare, dal catalogo (Electa), Sergio Polano che per parlare di Sottsass cita:- Eupalinos: «In tutti i campi, l’uomo veramente forte è colui che meglio sente che niente viene dato, che bisogna tutto costruire, tutto acquisire, che trema quando non sente ostacoli, e ne crea… Per costui la forma è una decisione motivata».- Paul Valéry: «Unica fra tutte le arti, e in un attimo indivisibile di visione, l’architettura carica il nostro animo del sentimento totale delle facoltà umane».

Parole, parole, parole. Ancora parole. Siamo stati a Trieste e abbiamo visitato due musei e una mostra, e oltre alle foto scattate (dove si può, ché in alcuni luoghi, come sappiamo, non è lecito ancora) e riflessioni diverse, rimangono le parole: sulla carta, sui muri, nell’aria; scritte, scandite, mormorate, appese, appoggiate, appiccicate… oppure assenti, dimenticate, trascurate. Già, perché, per tornare a quel che scrivevamo del Triennale Design Museum, dove la parola è, appunto, assente, rimandata e collocata altrove, non si può dire che il nodo sia facile da sciogliere. La parola nel museo, la parola in mostra.Accade, come nella mostra attualmente in corso a Trieste Ettore Sottsass. Vorrei sapere perché (6 dicembre 2007 – 2 marzo 2008, Salone degli Incanti, ex Pescheria centrale, riva Nazario Sauro) che ci si trovi in questa situazione, nell’“isola” tematica dedicata agli ornamenti: un testo con le parole di Sottsass da leggere su una parete mentre, al di sopra, due altoparlanti emettono la voce di Ettore Sottsass stesso, che pronuncia altre parole, discorsi diversi. Esperienza tremenda, sicché alla fine ci si allontana non avendo letto né ascoltato. Ci son però due altre cose da dire, e forse qualcuna in più.La prima è che la Pescheria, per volume e altezza, è un luogo pessimo per l’acustica; e se è vero che per la mostra di Sottsass il difetto – evidentissimo – è accentuato dal numero contenuto di installazioni e materiali, non è che vada meglio quando di installazioni ce ne sono di più, come avevamo notato in occasione della prima edizione di Fest, la Fiera dell’editoria scientifica di Trieste che si è tenuta lo scorso maggio. Pure essendo certi che Trieste ha guadagnato con la Pescheria un luogo centrale per eventi e manifestazioni, forse curatori, exhibit designer e allestitori dovrebbero cominciare a una soluzione. Se allora, durante Fest, il rumore era moltiplicato da interviste e conferenze in corso, monitor e altoparlanti, oltre che dai visitatori, nel caso della mostra di Sottsass la sensazione di fastidio è forse ancor più accentuata, visto che una fondamentale componente è affidata proprio alla parola parlata. Il risultato è un sommesso eppur rimbombante brusio. Ciascuna delle sette isole tematiche in cui si articola il percorso (ancora questo numero, il 7, come anche a Milano; forse nel 2008 sarà di moda l’8? [Ma in questo paese – dove si dice che i giovani sono sempre più lontani dalle scienze matematiche – pare che il desiderio di dare numeri sia incontenibile: quale comunicato non proclama oggi: «100 pezzi» o «oltre 100 pezzi»? Così a Milano, del pari a Trieste, e giù giù lungo lo stivale…]) è infatti una struttura colorata e d’ispirazione sottsassiana, destinata ad accogliere oltre gli oggetti – all’interno, tranne che nel caso dei gioielli/ornamenti – un testo di Sottsass – sulle pareti esterne – e due altoparlanti – all’interno, tranne che nel caso dei gioielli. (Le isole o “templi”, come suggeriscono i comunicati, sono dedicati a: Disegno, Ornamenti, Ceramica, Vetro, Architettura, Oggetti, Fotografia.) Del difetto acustico forse se ne sono accorti anche i curatori, dato che l’audio – se anche nell’insieme disturba – in ogni isola è tenuto con un volume tanto basso da rendere difficilmente comprensibili alcuni passaggi. Non è che si voglia criticare, tanto per il piacere di farlo. Abbiamo apprezzato molto il lavoro degli stessi curatori – Marco Minuz, Alessio Bozzer e Beatrice Mascellani – per la mostra dedicata lo scorso anno a Enzo Mari. E apprezziamo la scelta di dare spazio, soprattutto nel caso di Sottsass, alla sua parola. Buona l’idea, non buona l’esecuzione, insomma. (Tanto più che in questa mostra il peso dato alla parola di Sottsass è evidente scelta dominante, e le didascalie sono rimandate a sette fogli informativi, uno appeso in ogni isola; benché crediamo che semplici cartellini didascalici non avrebbero disturbato molto, è una scelta che, per com’è concepita la mostra, si può anche accettare.)Anzi, per il peso dato alla parola (ed è questa la seconda cosa): ottima idea, perché il dono di sé che un autore/artista/progettista/poeta/quant’altro fa attraverso le sue parole, oltre che le sue opere, è cosa preziosissima e rara. Come non essere rapiti, per esempio, nel sentire Sottsass ricordare suo padre architetto, un architetto artigiano, che lavorava in casa, aiutato dalla moglie, la madre di Sottsass, che provvedeva a cancellare gli errori nei disegni?Altrettanto si apprezza la presenza delle fotografie – non molte invero, ma per ogni isola sono pochi i materiali esposti – che aiutano a suggerire il milieu in cui Sottsass (ne ripetiamo il nome ché ci è difficile definirlo; designer come lui vuole? artista? poeta?) ha vissuto, è cresciuto (nel 2004 a Napoli si è tenuta una mostra delle fotografie di Sottsass, che in tale occasione ha rilasciato questa intervista a “L’espresso”). “Suggerire”, però, non molto di più, e si va via con l’acquolina in bocca, il desiderio di cercare, studiare, leggere, sapere di più (ecco, questo sì, succede a Trieste, con questa mostra. Ma sarebbe difficile il contrario, dato il personaggio). Che cosa pensare davanti a quel Chet Baker, 1960 a Milano, con il bicchiere sempre in mano, con sguardo di eterno fanciullo – come lo ricorda mio papà – sempre Alone Together…? E poi Ezra Pound con Allen Ginsberg a Portofino, Hemingway a Venezia… Qualche tempo fa un’amica ci diceva che non si può capire Sottsass senza guardare alla sua opera fotografica, agli anni con Fernanda Pivano, all’insieme delle sue esperienze.Ha fatto bene allora l’amico Gabriele Toneguzzi, intervistato con Minuz da RadioTre, lunedì 10 dicembre scorso, a ricordare e ribadire la ricchezza di esperienze di Sottsass, il valore “progettuale” anche della fotografia nella sua opera, a suggerire la lettura del volume edito da Neri Pozza Ettore Sottsass. Scritti 1946-2001, a sottolineare in ultimo la grande generosità di Sottsass, in specie verso i giovani. I quali allora speriamo che vadano a vedere la mostra, e se ne vadano via con quel desiderio di conoscere e sapere di più.Approfittiamo per citare, dal catalogo (Electa), Sergio Polano che per parlare di Sottsass cita:- Eupalinos: «In tutti i campi, l’uomo veramente forte è colui che meglio sente che niente viene dato, che bisogna tutto costruire, tutto acquisire, che trema quando non sente ostacoli, e ne crea… Per costui la forma è una decisione motivata».- Paul Valéry: «Unica fra tutte le arti, e in un attimo indivisibile di visione, l’architettura carica il nostro animo del sentimento totale delle facoltà umane».

Contrappunto III

Dalle parole ai fatti e ritorno

Confessiamo di avere avuto qualche difficoltà, un certo fastidio, per arrivare a scrivere il nostro terzo contrappunto (si vedano il I e il II, e inoltre qui); ora che dalle parole si è passati ai fatti. Anche perché ci tocca tornare alle parole, tante, tantissime, rivelatrici, spesso uguali, talora maltrattate: le parole che hanno espresso gli intenti, le speranze, avanzato le (vana)glorie, imposto le spiegazioni dei curatori e dei responsabili dell’ormai nato Triennale Design Museum. Così tante, queste parole, e soverchianti rispetto all’umana possibilità di ascolto e comprensione, da sembrare opera di indottrinamento. La favola del Re nudo (I vestiti nuovi dell’imperatore) è purtroppo spesso presente nella nostra mente. Anche in questo caso, dove troviamo abili tessitori.Museo del design italiano, innovativo, innovativo, innovativo, nuovo, nuovo, nuova tipologia, magia, magico e bla bla. Chi fra i presenti alla conferenza stampa – da Rampello a Moratti, da Formigoni a Rota e Greenaway – non l’ha detto? Pochi o nessuno (anche perché la tradizionale richiesta “ci sono domande?”, rivolta ai giornalisti, è stata stretta tra la chiusura di Rampello e il presto alzarsi di tutti. Insomma pro forma). Forse solo Daniela Benelli, assessore alla Cultura della Provincia di Milano, che ci è sembrata l’unica voce fuori coro… anzi forse l’unica a svolgere la funzione del coro, un commento fuori dalla scena principale delle celebrazioni lontana dai forzati squilli di tromba, un’opinione più sobria e pacata, capace di attingere a parole diverse del nostro ampio vocabolario, a rammentare che, se l’apertura dello spazio del Museo aiuta la città, a Milano c’è ancora da lavorare su diversi fronti. E anche nel Museo.Tornando all’opera di indottrinamento, ci pare che se almeno non avessero profuso tanta forza nello squillare le proprie trombe, i responsabili godrebbero dell’attenuante dell’ingenuità. Si potrebbe essere più comprensivi, come verso chi si affaccia al mondo con un primo tentativo. Ma visto che insistono… il faut parler. Non che non si creda che abbiano tanto lavorato, non dormendo la notte, come han detto. Tuttavia, per inseguire le 7 ossessioni che hanno immaginato possano rappresentare il design italiano, devono aver perso il senso della macchina che avevano immaginato. Al di là di quel che si potrà scrivere basta la visita. Basta entrare per accorgersene. E vien da chiedersi se i tanti banditori in conferenza stampa l’avessero visitato il “Museo” (debbo usare le virgolette, ché non credo di riuscire più oltre a chiamarlo così). Forse non han potuto giacché fino alla mattina del 6 dicembre, come è stato detto dal curatore scientifico Andrea Branzi, com’è «nella tradizione classica delle grandi mostre» l’allestimento non era ancora concluso. (Ma a quale tradizione si rifanno?)A questo punto dobbiamo liberarci del sassolino: il Triennale Design Museum non è un museo. E bisogna che qualcuno pur lo dica. L’unico tentativo in questo senso ci è sembrato il titolo di un articolo apparso in “Nòva”, il supplemento de “Il Sole 24 Ore”, uscito il giorno stesso dell’inaugurazione: Centro di design permanente. Forse il tentativo è stato involontario, visto che l’occhiello anticipa “A Milano il nuovo museo”, ma tant’è. Sì, perché come già avevamo immaginato non si può dire che in Triennale sia nato un museo, e la definizione che potrebbe meglio avvicinarsi a quel che si vede e “centro” o center; benché anche usando questo termine si dovrebbero poi fare molte osservazioni. Ma visto che in Triennale insistono nel dichiararsi museo, riferiamoci per ora a questa pretesa.Il TDM (abbreviamolo così) non possiede infatti una collezione permanente, o meglio ce l’ha, ma anziché esporla e valorizzarla la “conserva” (come?) lontano dagli occhi e dai cuori degli appassionati; ha deciso inoltre di attingere per le proprie esposizioni ai numerosi giacimenti delle imprese lombarde che hanno sottoscritto una convenzione con la Fondazione (da cui la ripetuta considerazione “Milano è un museo del design”, con le varianti geografiche “la Lombardia è un museo del design”, “L’Italia è un museo del design”). In altre parole il TDM diventa un front-office, il luogo di rappresentanza in cui mettere in relazione tali patrimoni, messi a disposizione da imprese e collezioni diffuse sul territorio. Il TDM è flessibile, mutevole, “mutante” (così lo definisce, in maniera inquietante Silvana Annicchiarico, direttore della creatura [È buffo il linguaggio usato nei comunicati; per esempio: «A dirigere Triennale Design Museum è stata chiamata Silvana Annicchiarico» come se fosse stata scelta fra una rosa di candidati esterni; infatti, come prosegue subito il comunicato stesso, Annicchiarico «da 9 anni è il Conservatore della Collezione Permanente…»]).Privato della esposizione permanente, il TDM è il contenitore neutro per diverse narrazioni che si succederanno nel tempo; si è parlato di una periodicità di 12-18 mesi, ma qualcuno in “La Repubblica” (7 dicembre) ha scritto “18-24 mesi”: e speriamo che sia un refuso! Insomma un centro, appunto, per esposizioni temporanee affidate a questo o quel curatore. Non un museo, ché il museo si fonda sullo stretto rapporto con la collezione permanente che conserva ed esibisce come propria identità. Mentre in Triennale se c’è qualcosa di evidente è proprio la mancanza di identità, che è mancanza di identità d’intenti fra i tanti personaggi coinvolti. (E se, come ha detto Rota – exhibit designer con Peter Greenaway – vale per questo “museo” quel che vale per i serial televisivi, ovvero che importante è fare la prima puntata dopo di che la storia continua a episodi, ebbene speriamo che gli sceneggiatori si accorgano che, al di là della qualità, ci sono forse troppi protagonisti, e la storia non reggerebbe a lungo.)Dunque, in Triennale si rigetta la permanenza, come qualcosa di obsoleto e malato; eppure “Nòva” titolava “Centro del design permanente”, e nel “Corriere della Sera”, Cronaca di Milano, di venerdì 7 dicembre, p. 7, troviamo ancora usato questo aggettivo, laddove è dichiarato che il prossimo progetto per la Triennale è un “museo permanente della fotografia”. Di fronte a quel che si vede oggi, ci pare che quando dicono “permanente” evidentemente si riferiscono al Palazzo dell’Arte, che è l’unico dato permanente di queste operazioni. Per cui non illudiamoci sull’uso che del termine viene e verrà fatto. E infatti fra i comunicati stampa troviamo questo: «Un luogo fisico permanente, ma dai contenuti in continua trasformazione, dove arcaicità e tecnologia si combinano…». Sembra l’annuncio di un film, pardon!, telefilm fantascientifico-orrifico: mutazioni, combinazioni, incroci… Ma questa creatura mutante, vien detto subito dopo, ha «l’ambizione di diventare un punto di riferimento internazionale per la complessa questione del recupero e della conservazione degli oggetti e dei materiali contemporanei». La tensione s’accresce. Annicchiarico scrive: «ci saranno – questa almeno è la nostra intenzione – continui cortocircuiti fra il modernissimo e l’antichissimo, fra il futuro e il passato». Altro che museo! Uno s’immagina un laboratorio con scintille e alambicchi: mutanti però, non replicanti, ché qui si sperimenta davvero: «la scelta finale è stata quella di non replicare collezioni o parti di collezioni già esistenti, inseguendo un’impostazione obsoleta che fa dipendere l’esistenza stessa del museo dalla proprietà privata degli oggetti che lo costituiscono». E voi, museologi e conservatori di tutto il mondo, voi, attaccati alla “roba”, incapaci di fondare musei se non avete una collezione notabile e notevole di oggetti, sempre presi a cercare pezzi nuovi coerenti con i vostri intendimenti, tutti intenti a dare corpo fisico permanente all’identità delle vostre istituzioni e delle culture di cui siete portatori: vergognatevi!E quando io ti dico che questa cosa – che non assomiglia a un museo com’è un museo tradizionalmente e convenzionalmente (santa convenzione!) inteso – è un nuovo tipo di museo, ebbene o lo capisci oppure lo sciocco sei tu. E se ti dico che l’imperatore indossa abiti splendidi appena confezionati, mai visti prima, e che sono proprio abiti, e tu non li vedi, ebbene o fai finta di vederli oppure apri gli occhi.Trascurando alcuni refusi che balzano agli occhi qua e là, a leggere i comunicati e ad ascoltare le dichiarazioni dei responsabili si dovrebbe ammettere che per una buona parte i migliori critici negativi dell’attuale TDM sono proprio i suoi autori.Per esempio laddove dichiarano di non voler realizzare una esposizione puramente estetica, perché gli oggetti di design «sono realizzati prima di tutto per l’uso, non tanto e non solo per una fruizione estetico-contemplativa»