Torniamo ancora una volta sul tema del museo, per completare il resoconto della seconda giornata del convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom. Condotta da Daniele Jalla con Elena Romagnolo, la tavola rotonda del pomeriggio ha visto la proposta di alcuni binomi, elaborati a partire da uno studio condotto sui musei moderni e del Novecento; termini di confronto che non si danno – ha detto Jalla – come alternativi bensì come “dilemmi e tensioni” che i musei, e chi se ne occupa, devono affrontare. Non si tratta, per lo più, di termini nuovi, ma il loro abbinamento genera nodi da cui sorgono e in cui si intersecano numerosi quesiti ancora da risolvere. (Anche in questo caso ciò che riporto non sono sempre citazioni letterali, ma il senso di quanto sentito, come da me inteso; spero correttamente.)In situ / In museo: centro della riflessione sono gli oggetti che, sottratti al loro contesto, vengono introdotti nel museo dove, perdendo il loro valore d’uso, mantenendo un valore di scambio e assumendo un valore simbolico, devono tuttavia proprio documentare quella realtà e quel contesto da cui sono stati separati. Come il museo deve ricostruire il contesto originario? Quali sono, nella storia del museo, le soluzioni adottate per ricostruire il rapporto con tale contesto? Secondo quali gradi? E ancora, a quale tipo di intenzione comunicativa il museo deve rifarsi? Quale bagaglio culturale deve essere colmato: quello del curatore o quello della cultura che ha prodotto quegli oggetti? Come tenere insieme la delocalizzazione e il mantenimento in situ degli oggetti musealizzati?Collezione / Museo: se il museo non è da intendersi solo come raccolta di cose ma come soggetto, ovvero istituzione, allora si può dire che quel che precede il museo moderno è piuttosto “collezione” (privata o pubblica) che museo vero e proprio. Al tempo stesso la persistenza, ancora oggi, di molte collezioni impone di chiedersi come distinguere quelle che sono tali e quelle che possono essere (o sono) musei.Enciclopedico / Disciplinare: se “enciclopedico” storicamente si riferisce a un periodo e a una concezione precisi, quel che qui s’intende è il museo “che tutto contiene” in quanto distinto da quello invece disciplinare. Da universale ed enciclopedico, infatti, il museo moderno passa a essere sempre più disciplinare, dando così luogo a categorie e tipologie museali distinte non tanto in base alle collezioni quanto in relazione alla disciplina (accademica) di riferimento. Del resto il museo non solo esprime un paradigma disciplinare bensì può essere il luogo in cui si elabora e propone una definizione.Disciplinare / Tematico: è questo un binomio o passaggio su cui Jalla ha voluto particolarmente concentrarsi; al carattere disciplinare del museo moderno, infatti, si “oppone” oggi la tendenza verso il tematico, che significa interdisciplinarità, forse anche come tentativo di attuare una ricomposizione dei saperi. Certo è che il criterio tematico è quello che usualmente connota le mostre, le esposizioni temporanee; tuttavia è indubbio che anche i musei mostrino una forte propensione in questo senso. E probabilmente è pure una modalità per accogliere in sede istituzionale tutto ciò che si pone al “confine”, quel che non rientra in distinzioni disciplinari che non reggono più. D’altronde, dove, se non nel museo, proporre la ricomposizione dei saperi?È stato questo un punto abbastanza discusso, ma Jalla ha precisato come – più che di una proposta – si tratti di una presa d’atto di quel che già sta avvenendo («a un certo punto non c’è più il museo di scienze naturali ma il “museo dell’acqua”»), di realtà che vale la pena di esaminare per cercare di cogliere il mutamento in corso, magari anche interrogandosi se il termine “museo” sia ancora valido o sia usato per comodità, se si stiano producendo alternative inedite.Formazione / Educazione: oltre le finalità educative, è forse possibile o consigliabile recuperare il museo didattico di stampo ottocentesco, inteso non come educativo del “gusto” ma come tenuto in relazione con gli ambienti accademico-universitari, quindi come luogo in cui passa la formazione, per esempio, dei quadri industriali o degli artisti ecc. Pensare nuovamente a una pedagogia basata sulle cose, sugli oggetti, non relegandola a esperienza conclusa, che giace nella storia della museografia. Una pedagogia, inoltre, che non trascuri quel “diletto” di cui parla la definizione Icom, perché museo c’è solo laddove educazione e diletto si diano congiuntamente (con diletto che non significa loisir, non è la superficialità dei dispositivi comunicativi, bensì sgorga direttamente dalle finalità dell’istituzione).Nazionale / Locale: se i primi musei moderni sono nazionali, non solo in quanto collocati nelle capitali o maggiori città dei vari stati, ma perché espressione di una memoria e strumenti per la costruzione di una identità che si vogliono “nazionali”, a essi ben presto si sono aggiunti musei a carattere locale. Quella che si propone con questo binomio è la riflessione su come il locale si integri o possa integrare con il livello nazionale, come possa costituirne una articolazione, per esempio sul modello dei depôts francesi o dei musei civici italiani.Locale / Globale: dopo gli anni settanta del Novecento, “locale” è stato però soprattutto inteso non in relazione a “nazionale” bensì come termine contrapposto ai montanti movimenti e processi di globalizzazione. Tre quarti dei musei sorti negli ultimi cinquant’anni riflettono una esplosione di locale vs “tutto il resto del mondo”.Strumento / Ornamento: è una opposizione che si trova presto nei musei, che infatti nascono per lo più come strumenti di prestigio, dunque ornamento, oppure come strumento di educazione, o strumento tout court. Da un lato quindi è possibile insistere verso una istituzione rispetto alla quale poco importa chiedersi a cosa serva, purché “faccia fare bella figura”; dall’altro, per contro, si può insistere sulla qualità diversamente strumentale, dove l’utilità è formativa ma anche, in senso più ampio, culturale e sociale.Comunità / Territorio: premesso che se “territorio” viene limitato al dato geografico, se non viene incluso il patrimonio, il termine è presso che inservibile, la tensione qui in gioco è appunto quella fra museo che ponga l’accento sul patrimonio-territorio e il museo “comunitario”, la cui origine è strettamente connessa al pensiero, alla gestione e alla fattiva produzione da parte della comunità.Comunità / Collettività: qui il binomio sposta l’accento ora sulla comunità concreta, cui appartiene il museo e alla quale il museo fa riferimento, e la collettività intesa come destinatario in senso più largo, il pubblico a cui si rivolge lo sforzo comunicativo del museo, il suo contenuto.Permanente / Temporaneo: Krzysztof Pomian ha scritto che caratteristica del museo è la permanenza dell’istituzione; anche gli oggetti e gli allestimenti possono essere tali. La crescita delle collezioni pone tuttavia di fronte al problema di un diverso rapporto fra collezioni ed esposizione: è necessario operare scelte e trovare soluzioni nuove, in cui si apre la distinzione fra permanente (collezione) e temporaneo o soggetto al mutamento (allestimento). Oltre ciò, oggi soprattutto, “temporaneo” può anche diventare uno strumento aggiuntivo per il museo, inteso come mostre che possono essere curate e organizzate sia per esplorare il patrimonio sia come eventi indipendenti, esterni al posseduto museale.Reale / Virtuale: al museo delle cose si affianca il museo delle idee, in cui la presenza di realtà virtuali si aggiunge e talora sostituisce agli oggetti. Sempre meno museo, quindi, e sempre più spazio di comunicazione? Il bilanciamento fra i due poli è una questione cruciale – e infatti i presenti alla tavola rotonda si sono soffermati non poco su questo tema, cercando di precisarne il senso. Come abbiamo già detto, per esempio, Maria Gregorio ha ricordato che finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi.Accessibilità / Partecipazione: molto nei musei è stato fatto per assicurare e favorire l’accessibilità da parte del pubblico; il punto più alto, però, è stato detto, potrebbe essere raggiunto con la partecipazione attiva del visitatore, non solo in quanto può rientrare nella comunità da cui il museo nasce, ma in quanto si faccia interprete partecipe (con qualche riferimento alla “morte dell’autore”, che poi sarebbe il curatore, il museografo).Dopo aver registrato gli interventi dei relatori, che hanno sicuramente testimoniato come attorno a questi binomi – ma non solo questi – si possono e devono avviare ulteriori riflessioni ed elaborazioni, Daniele Jalla, traendo le conclusioni, ha osservato come l’intento non sia tanto porre parole o cesure definitive, quanto piuttosto assumere consapevolmente che il museo moderno, quello che ci è stato consegnato dopo la rivoluzione francese e che ha avuto tanta storia fino a oggi, si trova in bilico, pro-teso verso qualcosa di nuovo; e che, a quanto pare, anche le numerose e intense discussioni degli anni sessanta-settanta, forse, non hanno provocato rispetto al passato un vero e proprio cambiamento, semmai solo qualche oscillazione. Questi binomi sono dunque la lente attraverso cui guardare le problematiche del presente, percorsi da intraprendere senza attendersi direzioni univoche ma possibilità di analisi, che aiutino quanti si occupano di musei nel chiarimento verso se stessi e verso l’“esterno”, sia esso costituito da cittadini, politici, amministratori ecc.

Torniamo ancora una volta sul tema del museo, per completare il resoconto della seconda giornata del convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom. Condotta da Daniele Jalla con Elena Romagnolo, la tavola rotonda del pomeriggio ha visto la proposta di alcuni binomi, elaborati a partire da uno studio condotto sui musei moderni e del Novecento; termini di confronto che non si danno – ha detto Jalla – come alternativi bensì come “dilemmi e tensioni” che i musei, e chi se ne occupa, devono affrontare. Non si tratta, per lo più, di termini nuovi, ma il loro abbinamento genera nodi da cui sorgono e in cui si intersecano numerosi quesiti ancora da risolvere. (Anche in questo caso ciò che riporto non sono sempre citazioni letterali, ma il senso di quanto sentito, come da me inteso; spero correttamente.)In situ / In museo: centro della riflessione sono gli oggetti che, sottratti al loro contesto, vengono introdotti nel museo dove, perdendo il loro valore d’uso, mantenendo un valore di scambio e assumendo un valore simbolico, devono tuttavia proprio documentare quella realtà e quel contesto da cui sono stati separati. Come il museo deve ricostruire il contesto originario? Quali sono, nella storia del museo, le soluzioni adottate per ricostruire il rapporto con tale contesto? Secondo quali gradi? E ancora, a quale tipo di intenzione comunicativa il museo deve rifarsi? Quale bagaglio culturale deve essere colmato: quello del curatore o quello della cultura che ha prodotto quegli oggetti? Come tenere insieme la delocalizzazione e il mantenimento in situ degli oggetti musealizzati?Collezione / Museo: se il museo non è da intendersi solo come raccolta di cose ma come soggetto, ovvero istituzione, allora si può dire che quel che precede il museo moderno è piuttosto “collezione” (privata o pubblica) che museo vero e proprio. Al tempo stesso la persistenza, ancora oggi, di molte collezioni impone di chiedersi come distinguere quelle che sono tali e quelle che possono essere (o sono) musei.Enciclopedico / Disciplinare: se “enciclopedico” storicamente si riferisce a un periodo e a una concezione precisi, quel che qui s’intende è il museo “che tutto contiene” in quanto distinto da quello invece disciplinare. Da universale ed enciclopedico, infatti, il museo moderno passa a essere sempre più disciplinare, dando così luogo a categorie e tipologie museali distinte non tanto in base alle collezioni quanto in relazione alla disciplina (accademica) di riferimento. Del resto il museo non solo esprime un paradigma disciplinare bensì può essere il luogo in cui si elabora e propone una definizione.Disciplinare / Tematico: è questo un binomio o passaggio su cui Jalla ha voluto particolarmente concentrarsi; al carattere disciplinare del museo moderno, infatti, si “oppone” oggi la tendenza verso il tematico, che significa interdisciplinarità, forse anche come tentativo di attuare una ricomposizione dei saperi. Certo è che il criterio tematico è quello che usualmente connota le mostre, le esposizioni temporanee; tuttavia è indubbio che anche i musei mostrino una forte propensione in questo senso. E probabilmente è pure una modalità per accogliere in sede istituzionale tutto ciò che si pone al “confine”, quel che non rientra in distinzioni disciplinari che non reggono più. D’altronde, dove, se non nel museo, proporre la ricomposizione dei saperi?È stato questo un punto abbastanza discusso, ma Jalla ha precisato come – più che di una proposta – si tratti di una presa d’atto di quel che già sta avvenendo («a un certo punto non c’è più il museo di scienze naturali ma il “museo dell’acqua”»), di realtà che vale la pena di esaminare per cercare di cogliere il mutamento in corso, magari anche interrogandosi se il termine “museo” sia ancora valido o sia usato per comodità, se si stiano producendo alternative inedite.Formazione / Educazione: oltre le finalità educative, è forse possibile o consigliabile recuperare il museo didattico di stampo ottocentesco, inteso non come educativo del “gusto” ma come tenuto in relazione con gli ambienti accademico-universitari, quindi come luogo in cui passa la formazione, per esempio, dei quadri industriali o degli artisti ecc. Pensare nuovamente a una pedagogia basata sulle cose, sugli oggetti, non relegandola a esperienza conclusa, che giace nella storia della museografia. Una pedagogia, inoltre, che non trascuri quel “diletto” di cui parla la definizione Icom, perché museo c’è solo laddove educazione e diletto si diano congiuntamente (con diletto che non significa loisir, non è la superficialità dei dispositivi comunicativi, bensì sgorga direttamente dalle finalità dell’istituzione).Nazionale / Locale: se i primi musei moderni sono nazionali, non solo in quanto collocati nelle capitali o maggiori città dei vari stati, ma perché espressione di una memoria e strumenti per la costruzione di una identità che si vogliono “nazionali”, a essi ben presto si sono aggiunti musei a carattere locale. Quella che si propone con questo binomio è la riflessione su come il locale si integri o possa integrare con il livello nazionale, come possa costituirne una articolazione, per esempio sul modello dei depôts francesi o dei musei civici italiani.Locale / Globale: dopo gli anni settanta del Novecento, “locale” è stato però soprattutto inteso non in relazione a “nazionale” bensì come termine contrapposto ai montanti movimenti e processi di globalizzazione. Tre quarti dei musei sorti negli ultimi cinquant’anni riflettono una esplosione di locale vs “tutto il resto del mondo”.Strumento / Ornamento: è una opposizione che si trova presto nei musei, che infatti nascono per lo più come strumenti di prestigio, dunque ornamento, oppure come strumento di educazione, o strumento tout court. Da un lato quindi è possibile insistere verso una istituzione rispetto alla quale poco importa chiedersi a cosa serva, purché “faccia fare bella figura”; dall’altro, per contro, si può insistere sulla qualità diversamente strumentale, dove l’utilità è formativa ma anche, in senso più ampio, culturale e sociale.Comunità / Territorio: premesso che se “territorio” viene limitato al dato geografico, se non viene incluso il patrimonio, il termine è presso che inservibile, la tensione qui in gioco è appunto quella fra museo che ponga l’accento sul patrimonio-territorio e il museo “comunitario”, la cui origine è strettamente connessa al pensiero, alla gestione e alla fattiva produzione da parte della comunità.Comunità / Collettività: qui il binomio sposta l’accento ora sulla comunità concreta, cui appartiene il museo e alla quale il museo fa riferimento, e la collettività intesa come destinatario in senso più largo, il pubblico a cui si rivolge lo sforzo comunicativo del museo, il suo contenuto.Permanente / Temporaneo: Krzysztof Pomian ha scritto che caratteristica del museo è la permanenza dell’istituzione; anche gli oggetti e gli allestimenti possono essere tali. La crescita delle collezioni pone tuttavia di fronte al problema di un diverso rapporto fra collezioni ed esposizione: è necessario operare scelte e trovare soluzioni nuove, in cui si apre la distinzione fra permanente (collezione) e temporaneo o soggetto al mutamento (allestimento). Oltre ciò, oggi soprattutto, “temporaneo” può anche diventare uno strumento aggiuntivo per il museo, inteso come mostre che possono essere curate e organizzate sia per esplorare il patrimonio sia come eventi indipendenti, esterni al posseduto museale.Reale / Virtuale: al museo delle cose si affianca il museo delle idee, in cui la presenza di realtà virtuali si aggiunge e talora sostituisce agli oggetti. Sempre meno museo, quindi, e sempre più spazio di comunicazione? Il bilanciamento fra i due poli è una questione cruciale – e infatti i presenti alla tavola rotonda si sono soffermati non poco su questo tema, cercando di precisarne il senso. Come abbiamo già detto, per esempio, Maria Gregorio ha ricordato che finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi.Accessibilità / Partecipazione: molto nei musei è stato fatto per assicurare e favorire l’accessibilità da parte del pubblico; il punto più alto, però, è stato detto, potrebbe essere raggiunto con la partecipazione attiva del visitatore, non solo in quanto può rientrare nella comunità da cui il museo nasce, ma in quanto si faccia interprete partecipe (con qualche riferimento alla “morte dell’autore”, che poi sarebbe il curatore, il museografo).Dopo aver registrato gli interventi dei relatori, che hanno sicuramente testimoniato come attorno a questi binomi – ma non solo questi – si possono e devono avviare ulteriori riflessioni ed elaborazioni, Daniele Jalla, traendo le conclusioni, ha osservato come l’intento non sia tanto porre parole o cesure definitive, quanto piuttosto assumere consapevolmente che il museo moderno, quello che ci è stato consegnato dopo la rivoluzione francese e che ha avuto tanta storia fino a oggi, si trova in bilico, pro-teso verso qualcosa di nuovo; e che, a quanto pare, anche le numerose e intense discussioni degli anni sessanta-settanta, forse, non hanno provocato rispetto al passato un vero e proprio cambiamento, semmai solo qualche oscillazione. Questi binomi sono dunque la lente attraverso cui guardare le problematiche del presente, percorsi da intraprendere senza attendersi direzioni univoche ma possibilità di analisi, che aiutino quanti si occupano di musei nel chiarimento verso se stessi e verso l’“esterno”, sia esso costituito da cittadini, politici, amministratori ecc.

Month: June 2007

Museo

Musei?

Questione di lessico, ma non solo…

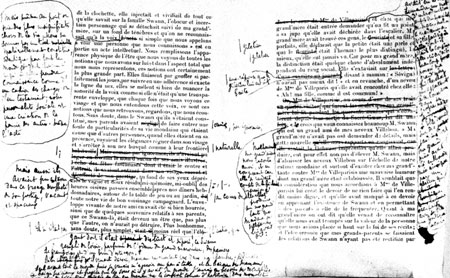

Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.

Come avevamo anticipato si è tenuto a Rovereto e Trento nelle giornate 22-23 giugno il convegno Il Museo storico. Il lessico, le funzioni, il territorio, promosso da Icom con le associazioni aderenti alla Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane.Abbiamo potuto seguire solo la seconda giornata (come si sa, ogni tanto c’è qualche sciopero ferroviario), e fughiamo ogni perplessità: ci è sembrata iniziativa non solo interessante ma nella quale sono state manifestate problematiche reali e concrete prospettive di lavoro, non solo strettamente per i musei storici ma per i musei tutti, e italiani in specie. Il tutto in un clima di cordiale collaborazione.Così se, per quel che si è potuto sentire, la questione lessicale (in alcuni momenti forse nominalistica) è stata la lente attraverso cui esplorare differenti tipologie e casistiche, ora tracciando panorami nazionali e internazionali, ora concentrandosi su questioni “locali” e specifiche. In apertura di giornata – moderata da Camillo Zadra, direttore del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, e con la viva “super-visione” di Daniele Jalla, presidente Icom Italia (nella foto) – Gian Luigi Daccò, direttore dei Musei civici di Lecco, ha parlato di Musei civici e storia locale, ripercorrendo le vicende di queste istituzioni che suscitano spesso un misto di «ammirazione e disgusto» (A. Luzio), e rispetto alle quali sovente “locale” è stato inteso come qualcosa di “minore”, laddove per converso se si tratta dei luoghi in cui è avvenuta la elaborazione da parte di città e comunità del loro tempo mitico, essi possono costituire le sedi per una corretta integrazione fra storia locale e storia generale. Offrendo anche un modello interpretativo – quello applicato in relazione soprattutto alle vicende della storia medievale e alla archeologia medievale – che può valere su più ampia scala. È una storia di istituzioni civiche quella ripercorsa da Daccò, citando fra i primi il Museo civico di Brescia (1820) e proseguendo poi con Bassano del Grappa (1841), i civici musei veneti (Verona, Padova, Vicenza, Venezia, tutti attorno al 1857), e giungendo ai più tardi – e più modesti – esempi dell’Italia meridionale, successivi al 1861. Ma si tratta anche di storia fatta di intrecci e intersezioni, alla quale van ricondotti anche certi musei positivistici, i musei del Risorgimento, i musei d’epoca fascista… fino ad arrivare alla svolta di metà Novecento, con un panorama mutato e il riproporsi di problemi quali la classificazione dei musei e la professionalità degli operatori. Daccò ha ribadito che l’autorevolezza dei musei, necessaria, si gioca sulla ricerca che questi sono in grado di mettere in atto, e ha concluso che per i musei di storia patria il loro recupero non deve significare tanto la posizione di nuove tipologie quanto piuttosto l’introduzione di una nuova, diversa, grammatica, nella quale gran parte deve essere data alla museografia.Sara Abram ha presentato la sua ricerca su I musei di storia della città. Esempi stranieri ed esperienze italiane, avendo come riferimento l’interrogativo se esista o meno una tipologia a sé “museo di storia della città”, considerato che anche in questo caso molte vicende si intrecciano, o interferiscono fra loro, dai musei civici a quelli del territorio, da quelli archeologici a quelli dell’architettura… a volte, magari, battezzati con quel nome. Per i maggiori casi stranieri – Musée Carnavalet (1880), Historisches Museum der Stadt Wien (1888) e il London Museum (1911) – è possibile ricavare alcuni riferimenti: si tratta infatti di istituzioni nate in relazione a trasformazioni urbanistiche, aventi patrimoni eterogenei, ospitati in edifici particolarmente rappresentativi per le città, rivolti al pubblico costituito dalla comunità cittadina e organizzati museograficamente ricorrendo spesso all’espediente delle ambientazioni. Per l’Italia i casi storici sono il San Martino di Napoli (1866), il Museo di Firenze Com’era (1908) – fortemente iconografico e “bidimensionale”, si tratta infatti di museo storico topografico – e quello di Milano (1935) – con ampia presenza di artisti e vedutisti lombardi – e quello di Roma, il cui progetto risale al 1884 ma la cui apertura è del 1930. Sono state poi rievocate le lunghe vicende del progetto per un Museo di Torino, dalla proposta del 1908, che non ebbe seguito, fino all’impegno di Vittorio Avondo, Arturo Midana e Vittorio Viale; e quelle del Museo di Brescia Santa Giulia… che si definisce “museo della città” ma è propriamente storico-artistico. Nell’ultimo quindicennio, infatti, “museo della città” è stato uno strumento spesso usato per “risolvere” altre istituzioni, ma lasciando non poche ombre su tali pratiche, condotte in maniera discutibile.Approfittiamo per segnalare che Sara Abram, attiva in diversi progetti, ha fra l’altro collaborato con Daniele Jalla, Sergio Scamuzzi, Filippo De Pieri, Elena Romagnolo (anche lei presente al convegno di Trento) e Michela Rosso, alla elaborazione di un rapporto sui Musei del Novecento per la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, pubblicazione che per nostra grande fortuna – grazie! – può essere scaricata in formato .pdf dal sito dell’Istituto.L’intervento seguente è stato quello di Pier Paolo Poggio (Fondazione Micheletti, Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, ovvero Musil), su I musei del lavoro e dell’industria, ha preso avvio dalla considerazione che se questa tipologia di musei sembrerebbe ampiamente rappresentata negli elenchi è in realtà piuttosto modesta nei fatti, e segnalando che l’arresto nello sviluppo di queste istituzioni ebbe luogo già nell’Ottocento, rafforzato poi da una convergenza storico-politico-culturale che – passando naturalmente per l’idealismo crociano ma non solo – ha istillato in Italia una speciale indifferenza o avversione per la tecnica e l’industria. Persino l’imprenditoria, ha detto Poggio, è stata ostile a raccontare la propria storia attraverso i musei dell’industria, almeno fino a qualche anno fa. Oggi infatti la situazione segna un cambio di rotta, grazie anche alla spinta dell’archeologia industriale (anche qui con non pochi intoppi e difficoltà, tanto che si è poi passati a parlare di “patrimonio industriale”), ma pure di una serie di altre realtà che, se sono certamente testimonianze di tanta parte delle vicende industriali dell’Italia, sono altresì testimonianza della confusione lessicale che avvolge i musei (per esempio musei di storia mineraria battezzati come “Parco minerario naturalistico”). Ecomusei, musei civici, musei dedicati a determinate filiere produttive, musei universitari, musei dei distretti industriali (oggi anche distretti “culturali”… tendenza su cui si può forse esprimere ed è stata espressa qualche perplessità), reti di musei, musei online, sistemi di musei. E sistema sarà appunto il Musil, una sigla unica per identificare quattro sedi – quella centrale a Brescia.Molto stimolante l’intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e dal 2005 vicepresidente dell’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Non solo per i dati presentati ma soprattutto per le considerazioni che Nante trae e per la sua capacità di osservare il panorama dei musei indicando problemi terminologici e di metodo che valgono per ogni tipologia. Così, al di là delle rilevazioni (nel 2005 in Italia ci sono 994 musei religiosi – di ogni confessione –, di cui 878 di proprietà ecclesiastica e 116 di altra proprietà; fonte: Amai), per Nante è necessario anzitutto rivedere la definizione di “museo di storia religiosa” per capire che cosa esso sia; un problema che è terminologico (mostra, casa museo, raccolta ecc.) ma anche di identità, laddove la realtà di queste istituzioni è piuttosto variegata e sovente incarnata da enti nati spontaneamente, accantonando oggetti, materiali, e magari attuando pratiche museografiche che guardano alla temporalità della storia dell’arte, senza altro indagare. Oppure semplicemente applicando divisioni tipologiche dei patrimoni conservati.Di questo intervento vogliamo ricordarci in particolare per tre punti: il primo è proprio relativo a come musei che sembrerebbero costituire una tipologia a sé adottino poi metodi museologici e museografici da altre istituzioni o discipline; cosa di per sé non nociva purché meditata (ci viene difatti in mente quante volte il design viene esposto facendo riferimento “solo” agli stili e alle partizioni cronologiche tipici della storia dell’arte). Il secondo riguarda il fatto che nei musei di storia religiosa accade che alcuni oggetti – come reliquiari o calici – possano venire temporaneamente “sottratti” alle collezioni per essere riportati all’uso in occasione delle feste religiose (ci pare un tema affascinante, pensando al design che è propriamente oggetto d’uso il cui posto nel museo è conquistato alla massima potenza con una perdita della funzione d’uso! Così, per oziare un po’ fra noi, che cosa accadrebbe se un pezzo di design uscisse dal MoMA per tornare alla sua funzione? Ma è davvero oziosa la questione. C’è una distinzione da tenere: il reliquiario è pezzo sì d’“uso” ma unico il cui valore simbolico – trascurando il valore di scambio – precede di gran lunga l’ingresso nel museo – dove la sua presenza suona quasi come un “prestito” per custodia [e qui, per inciso, come non ricordare che alcuni ambiziosi progetti di catalogo unico dei beni culturali, digitali e consultabili online, hanno subito battuta d’arresto a causa di questioni anche di sicurezza? Ovvero se io posso venire a sapere che il tal calice si trova nella tal chiesa del tal paesino, molto probabilmente senza i sistemi di sicurezza che si ritiene un museo invece abbia, potrei anche pensare di fare una visitina per prelevare il calice e sottrarlo, questa volta veramente, alle sue funzioni, e consegnarlo al solo valore di scambio…]. Invece, per il pezzo di design, quale differenza c’è se uno fra i più o meno tanti della serie si trova in un museo anziché fuori, in una casa? Davvero il pezzo di design perde la sua funzione d’uso quando entra nel museo? Basta un pezzo? Forse no… – oziamo, oziamo… – a meno di voler continuare ad aver per riferimento l’arte e i suoi pezzi [quasi] unici).Infine il terzo punto riguarda un museo in particolare che Nante suggerisce di visitare, il Museo Bernareggi di Bergamo, ovvero il museo diocesano, interessante, dice, perché offre una esposizione “all’avanguardia” per i musei di storia religiosa, in cui si trovano materiali e tipologie differenti, mescolando pezzi unici e oggetti seriali, privi di valore artistico, per raccontare le vicende non solo della Chiesa e della fede ma del territorio bergamasco, del suo popolo, della civiltà, dell’arte. Seguiremo certamente il consiglio.Al di là degli specifici titoli degli interventi, invero molte sono state le tematiche toccate in questa giornata, le quali tutte potrebbero costituire tema per altrettanti convegni. Ed è proprio questa partecipata esigenza di confronto e dialogo, che si è respirata a Trento, ad aver stimolato la proposta avanzata più volte per un seminario permanente che serva da un lato ad accumulare storie di musei e dall’altro a lavorare sul futuro degli stessi.Fra i tanti argomenti, per esempio quello della biografia dei musei, delle problematiche connesse all’evoluzione e al mutamento anche fisico delle istituzioni – per esempio con l’interevento di Diana Toccafondi, responsabile della Biblioteca dell’Archivio di Stato di Prato, che ha rievocato le difficoltà emerse in occasione del trasferimento dell’Archivio di Stato di Firenze dalla sede originaria degli Uffizi alla nuova sede di piazza Beccaria. Difficoltà legate appunto a contingenze fisiche ma anche operative, e alla conservazione della memoria dell’istituito che, istituito con decreto granducale nel 1852, vide l’incisiva direzione di Francesco Bonaini che nell’organizzazione e nell’ordinamento intese sottolineare il carattere storico dell’istituzione attraverso l’ordinamento materiale degli archivi, «la cui sequenza doveva rispecchiare la storia di Firenze e della Toscana, o meglio le diverse forme di governo che vi si erano succedute» (come recita il sito attuale dell’Archivio). «Che cosa fare della promenade del Bonaini?»; Toccafondi ha allora spiegato come il primo atto sia consistito nella ricostruzione e documentazione delle vicende legate a tale ordinamento, prendendo nel contempo atto della non più attuale validità dell’approccio storico, laddove gli archivi procedono non solo per cronologie ma per famiglie e parentele, appunto rispecchiate nella nuova organizzazione (del resto su questo tema abbiamo trovato che Toccafondi ha parlato in occasione anche del convegno Archivi nell’Europa del XIX secolo, alle radici dell’identità culturale europea, Firenze, 4-7 dicembre 2002, i cui materiali sono tutti scaricabili dal sito dell’Archivio di stato).Problemi che segnalano ancora una volta le relazioni che le istituzioni dedicate alla memoria – conservazione, valorizzazione, elaborazione… – intrattengono necessariamente con le società che le producono. Ma sulla “biografia” dei musei – ovvero sulla memoria delle istituzioni dedicate alla memoria – ci è venuto anche in mente quel che già scriveva Virgilio Vercelloni, per esempio Il patrimonio museale nel mondo e il suo attendibile futuro, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005, pp. 177, trattando di obsolescenza e rinnovamento dei musei: «Molti musei, per esempio, potrebbero dotarsi di nuove sezioni museali capaci di comunicare anzitutto la loro specifica storia, ma anche il divenire nella storia della conoscenza delle acquisizioni disciplinari e infradisciplinari: un divenire che identifica il museo come una sezione storica di quel sapere, oltre il quale vi è la storia contemporanea, sempre aperta a nuove acquisizioni».Forse il rischio è un museo infinito, ma come non tenerne conto?Del resto è questione di rilievo anche quella del rapporto fra collezione ed esposizione, fra permanente e temporaneo, con tutte le scelte, i limiti e i pregi che si possono dare. E, come invece ricordava Toccafondi, è anche problema che coinvolge la memoria di quella porzione di sapere che si trova nel web, per cui a Prato è stato avviato appunto un progetto per conservare versioni precedenti dell’Archivio di stato di Prato nel web: si veda il sito dell’archivio con la storia delle precedenti versioni rese disponibili attraverso il sistema WayBackMachine.Precisamente di memoria si è parlato anche in merito al Museo per la memoria di Ustica, che apre a Bologna il prossimo 27 giugno e che ci ripromettiamo di visitare. Lo ha citato Elena Pirazzoli, che si occupa dei rapporti fra arte e memoria in relazione alle problematiche della distruzione e ricostruzione urbana in epoca contemporanea, e che ha segnalato la posizione borderline di questo “museo”, in cui si cerca di salvare la memoria tout court e in cui l’aereo da prova processuale si fa testimone… – ma ci sarebbero i documenti processuali, i video, i telegiornali, tanti archivi che andrebbero messi insieme. Una galleria dei fantasmi (ricordiamo il recente articolo di Beppe Sebaste, La galleria dei fantasmi che chiedono giustizia per la strage impunita, in “Il Venerdì di Repubblica”, giugno 2007; e troviamo che l’autore ha scritto altri articoli sul tema, da leggere e scaricare nel suo blog) affidata a un artista che offre la sua lettura inevitabilmente personale, laddove altre letture delle vicende non trovano però luogo o memoria attualmente. «Può essere questa una nuova forma anche per i musei di storia?» ha chiesto infine Pirazzoli. Secondo quel che riporta il blog lamemoriadellecose – che approfittiamo per segnalare – tale iniziativa vuole essere un «museo per ricordare, non un memoriale per dimenticare […] “un monumento continuamente riallestito, un luogo dove si rinnovi continuamente una preghiera”». Ma allora, ci chiediamo, se il museo è già stato un tempio laico, vuole davvero diventare un luogo di celebrazioni di riti e miti, di cerimonie più o meno pubbliche e condivise? Il luogo in cui non solo una comunità si riconosce ma un’altra – non necessariamente coincidente – cioè il pubblico viene per partecipare? Per associazione d’idee ci viene in mente che durante la giornata del convegno sono stati in due momenti diversi citati anche il Museo ebraico di Berlino (Jüdisches Museum Berlin) e le rievocazioni storiche definite da Jalla “cerimonie laiche”, alle quali il pubblico, non più passivo visitatore, è volontario partecipe. Ma se entrare in un museo implica necessariamente “fare un’esperienza” – nel senso più banale oppure in quello più complesso che si può dare a questa espressione –, che cosa accade se il museo elabora se stesso partendo dal punto di vista dell’esperienza e dello spettatore partecipe?Su simili aspetti ha preso la parola Maria Gregorio, consigliere del direttivo Icom dal 2001 al 2006, autrice recentemente di Imago libri. Musei del libro in Europa e, come dimenticarlo?, attiva collaboratrice della collana “MuseoPoli” diretta Fredi Drugman per Clueb, la quale – dichiarando la propria posizione di lettrice e studiosa sulle tematiche museologiche/grafiche – nella sede della tavola rotonda ha voluto suggerire e ricordare, a fronte del binomio materiale/virtuale, come finché l’uomo avrà un corpo il museo dovrà essere il luogo che offre altri corpi (siano essi oggetti o altro). E questo appunto, che non esclude peraltro il ricorso a dispositivi multimediali/modali e quindi virtuali, ci è particolarmente piaciuto – a noi, che pure siamo “lettori” –, anche perché temiamo che a volte il discorso sul virtuale si spinge a confondere progetto e ricezione. Se ogni ingresso, ogni visita al museo è di per sé una esperienza, noi crediamo che non si debba avere l’esperienza – di per sé non materiale, non incarnata, e condotta sul filo che lega percezione, immaginario, psiche, emozione, memoria ecc. – quale unico obiettivo.Su questo Maria Gregorio ha inoltre paventato i rischi di un museo e di una curatela che si pongano al livello di ciò che il pubblico vuole, e ha invece posto prima d’ogni cosa il necessario e esiziale ruolo del curatore che deve avanzare e dichiarare la propria parzialità, abbandonando l’idea di volersi semplicemente acconciare ad accontentare il visitatore. Del resto, è stato già altrove ben detto, che ogni documento non può che essere “intepretato”, con tutto quel che di “soggettivo” o arbitrario ciò può significare.Tornando allo spunto fornito dal Museo per la memoria di Ustica, del resto questo pone anche il problema della identificazione e del riconoscimento della comunità: qual è infatti la comunità che in esso si riconosce? I bolognesi, la nazione, i parenti delle vittime? Jalla, intervenendo in chiusura lavori è tornato su questo e ha chiesto: «Sarà un museo territoriale o comunitario? Chi è il soggetto? L’unico nesso che trovo è “i misteri d’Italia”, ma allora ci stanno Piazza Fontana e molto altro… Se è comunitario è strumento, altrimenti è ornamento», riferendosi a uno dei binomi proposti durante la tavola rotonda.Sul rapporto fra i musei, di storia, e gli storici è intervenuto Jalla, indicando la necessità di aprire o riaprire un dialogo, perché gli studiosi comprendano che il museo – luogo, cose, patrimonio – è il terreno in cui può svolgersi l’elaborazione, la ricerca. Due sono allora, secondo Jalla, le “fuoriuscite” che i musei storici devono sperimentare: una è l’uscita dall’edificio-museo e quindi il privilegiare la lettura del patrimonio culturale tutto, per cui il territorio stesso è patrimonio (musei del territorio); l’altra è l’apertura già indicata dai francesi con i musei della società.A proposito di idee per l’avvenire dei musei, Michele Lanzinger, direttore del Museo tridentino di scienze naturali ospite della seconda giornata del convegno (su questo museo avremo modo di tornare), è intervenuto proponendo che – in specie per i musei delle scienze – si abbandoni la logica “beniculturalistica” affinché i musei della storia smettano di dedicarsi esclusivamente al passato e si rivolgano anche al “non finito” ovvero al presente, al contemporaneo, si facciano centri di elaborazione del contemporaneo.Ora, su questa proposta a noi pare di poter quanto meno osservare che è insito nelle parole di Lanzinger una contraddizione o confusione che dichiara se stessa: se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte); in secondo luogo è ben vero che nel momento, nell’istante, in cui è “passato”, è trascorso, anche il presente si avvicina a essere “storia”, ma un processo di digestione continua del non finito non diventa rischiosa? Non si rischia che nulla infine venga elaborato, generando poi confusione in un pubblico che – con tutta la buona volontà di museografi e curatori – è difficile impedire di elaborare e sintetizzare la propria immagine, la propria conoscenza? Del resto esistono i centri scientifici e sperimentali, e tanti altri luoghi in cui il presente viene agito ed elaborato. Semmai, vicino nei pressi di un buon museo potrà esserci un buon “centro” capace di monitorare i progressi delle scienze (o di altre discipline), filtrando quel che va tenuto e quel che va comunicato, in relazione, certo, anche alla parte “storica” del museo. E centro e museo potranno magari anche condividere lo stesso edificio, che importa?, importante è che le funzioni siano e restino distinte.Necessità di spazio e di tempo ci costringono qui a rimandare non solo le nostre ulteriori riflessioni ma pure il resoconto delle proposte che Daniele Jalla con Elena Romagnolo ha proposto durante la Tavola rotonda, anticipata prima del pranzo da una dichiarazione del presidente Icom Italia che è ben più che una boutade, naturalmente: «Forse il museo disciplinare è morto. Forse il futuro è il museo tematico».Ricordiamo inoltre che fra gli altri presenti al convegno c’è stato anche Roberto Togni, che conoscevamo per aver letto il suo Musei ed esposizioni universali. La grande Expo del 1896 e la nascita del Museo di Budapest (Forum, Udine 2001).Relatori nella prima giornata sono stati Giuseppe Ferrandi, Giulio Massobrio, Massimo Baioni, Camillo Zadra, Ersilia Perona, Antonino Zarcone, Fabio Mugnaini, Elena Pirazzoli, Diana Toccafondi, Maria Gregorio. Non avendo potuto ascoltare i loro interventi attendiamo gli atti, che speriamo siano presto disponibili.

Il telescopio di Proust

ovvero: Marcel ritrovato

Qualche tempo fa, attraverso la lettura di Franco Rella, Il silenzio e le parole, Feltrinelli, Milano 2001, ci è accaduto di ritrovare un brano del Tempo ritrovato di Marcel Proust, ivi ripreso con riferimento a Walter Benjamin e particolarmente interessante per la consonanza “metodologica” che per noi evoca. Ma teniamolo in serbo un poco, e seguiamo come recentemente vi siamo tornati con gran conforto.Pochi giorni fa, attraverso la lettura del saggio di James A. Boon, Perché i musei mi mettono tristezza, in Politiche e politiche dell’allestimento museale, a cura di Ivan Karp, Steven D. Lavine, introduzione di Fredi Drugman, Clueb, Bologna 1995, ci siamo imbattuti in un’altra (non necessariamente nel senso di una alternativa escludente) lettura di Proust, che segue la citazione (ivi, p. 154) di Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, pp. 145-146, ovvero 1995, p. 151, là dove parla delle illustrazioni di Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard) che, proprio nell’epoca delle esposizioni universali, rappresenta «oggetti morti» che «si depositano chiaramente nella spécialité – una qualifica o etichetta che sorge in questo periodo dell’industria di lusso; sotto la matita di Grandville la natura intera si trasforma in spécialités. Egli la presenta nello stesso spirito in cui la réclame – anche questa parola sorge in questo periodo – comincia a presentare i suoi articoli. Finisce pazzo».Ma non perdiamo di vista Proust – fra l’altro passeremo per Venezia.Scrive infatti Boon (ivi, pp. 155 ss): «Potete visitare L’Aia (deux étoiles), entrare nel museo Mauritshuis (trois étoiles) sedere con devozione davanti alla veduta di Delft di Vermeer e ascoltare i visitatori francesi recitare, come a memoria, non Proust su Vermeer ma la citazione nella Guida Michelin delle parole del Narratore della Recherche su Vermeer, che può essere la cosa giusta da recitare in questo genere di visite. Io stesso ho avuto modo di sentire più volte, intonata dai visitatori, questa appropriata didascalia, tratta da una guida non precisamente banale: “le plus beau tableau du monde”. Questo saccheggio di Proust da parte del Guide Miche è stato a sua volta saccheggiato dai visitatori, che recitano a voce alta il panegirico, senza preoccuparsi troppo dell’altro visitatore che, lì accanto, vorrebbe leggere in silenzio la Veduta di Vermeer […]. Ora, per quanto mi è stato possibile capire, origliando, questa attività non ha reso i passanti francesi a loro volta melanconici, e neppure allegri, peraltro. Ma chissà. Questi ritmi di riappropriazione resero comunque Proust, o il suo Narratore, triste, o melanconico, o incline alla musica o consapevole della necessità per la memoria di nutrirsi di strati di frammentarie leggende di residui del passato e di luoghi già frammentati e etichettati – come i musei. Proprio questo era la prosa di Proust, e dei suoi predecessori: saccheggio di saccheggio di saccheggio [ma, vorremmo aggiungere, con quale altezza e onestà!].Proust fece oggetto di saccheggio e di “pastiche” [in specie con Pastiches et mélanges] un gran numero di prosatori, compreso Ruskin, di cui addirittura tradusse Sesame and Lillies, scoprendo così una vocazione a scrivere secondo una memoria accumulativa che non si riduceva a una semplice rievocazione [per chiudere il cerchio si dovrebbe ricordare che Benjamin, per parte sua, tradusse Proust]. Tra le opere di Ruskin che Proust saccheggiò su suggerimento della madre c’erano le famose verbalizzazioni e visualizzazioni che suscitavano un vivo senso del luogo e del tempo con riferimento a quello che è forse il luogo più saccheggiato sulla terra: Venezia. […] La museificazione di Venezia a opera di Ruskin, da una parte, la salvò da un certo tipo di concezione turistica (quella che in precedenza l’aveva salvata) e, dall’altra, lanciò una nuova maniera e un nuovo stile di gustare-Venezia che nelle epoche successive l’avrebbe salvata più e più volte. E Venezia non è mai rimasta quel che era. E non si può neppure dire che la stessa Venezia (sposa del mare) non possa essere accusata di saccheggio e sfruttamento. La città cominciò a costituirsi in museo, o più precisamente in reliquiario, molti secoli prima che i viaggiatori e i voyeurs lettori di Ruskin insieme trasformassero Venezia in un composito emblema politico-estetico, con la speranza di redimere l’Europa industriale. […] Se mai una città era destinata a finir museificata – e in un certo senso tutte possono esserlo – quella fu proprio Venezia. Quando il Narratore di Proust descrive Venezia, lo fa sulla scia di una catalogazione che si vuole esaustiva come quella di Ruskin […]». E con riferimento ai ricordi involontari proustiani, scrive Boon (ivi, p. 159): «il narratore finisce col riconoscere nelle sue anticipazioni come nei suoi ricordi i mediatori dell’“esperienza”; più precisamente, ogni esperienza pura sarebbe tesa tra i poli irriducibili dell’anticipazione del ricordo, ed è proprio questa tensione che il narratore finisce col descrivere».Ora, di fronte a questo Proust saccheggiatore e accumulatore, abbiamo ripreso in mano il testo di Rella, Il silenzio e le parole, cit., p. 148, che ricorda le affinità quasi esistenziali fra Benjamin e Proust – «la malattia, il riso, il collezionismo: anche delle “reliquie della memoria”» – ma soprattutto come il primo assumesse nelle opere della maturità il modello teorico proustiano: «Nell’Opera d’arte nell’età della sua riproducibilità tecnica, la distruzione dell’aura, che è stata letta come un’adesione benjaminiana all’avanguardia tecnologica, obbedisce invece al metodo delle accelerazioni e dei rallentamenti temporali, che costituiscono il “tempo” della Recherche, il suo ritmo interno e segreto. L’immagine telescopica, attraverso cui Proust avvicinava le cose è esattamente la distruzione della lontananza che protegge gli oggetti e le immagini nel culto, teorizzata da Benjamin nell’Opera d’arte. Comune ad entrambi è anche l’impegno di decifrazione dei frammenti in cui si decompongono le immagini desacralizzate, per giungere attraverso la loro interpretazione, a costruire una diversa immagine del tempo, un diverso senso, che viene raggiunto proprio al prezzo di una profanazione, di un vero e proprio attraversamento dell’abisso infernale in cui le cose sembrano mostrarsi solo come mostruosa materialità».E in nota Rella cita il brano di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, VII: Il tempo ritrovato, trad. it. di G. Caproni, Einaudi, Torino 1978, p. 383, che noi invece traiamo dalla edizione Meridiani, vol. IV, trad. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano, p. 752 :«Anche chi fu favorevole alla mia percezione delle verità che intendevo poi incidere nel tempio si rallegrò che le avessi scoperte “al microscopio”, quando era invece di un telescopio che m’ero servito per scorgere cose piccolissime, è vero, ma per il fatto di essere situate a una grande distanza, e ciascuna delle quali era un mondo. Mi si chiamava collezionista di particolari, mentre erano le grandi leggi che cercavo».

Qualche tempo fa, attraverso la lettura di Franco Rella, Il silenzio e le parole, Feltrinelli, Milano 2001, ci è accaduto di ritrovare un brano del Tempo ritrovato di Marcel Proust, ivi ripreso con riferimento a Walter Benjamin e particolarmente interessante per la consonanza “metodologica” che per noi evoca. Ma teniamolo in serbo un poco, e seguiamo come recentemente vi siamo tornati con gran conforto.Pochi giorni fa, attraverso la lettura del saggio di James A. Boon, Perché i musei mi mettono tristezza, in Politiche e politiche dell’allestimento museale, a cura di Ivan Karp, Steven D. Lavine, introduzione di Fredi Drugman, Clueb, Bologna 1995, ci siamo imbattuti in un’altra (non necessariamente nel senso di una alternativa escludente) lettura di Proust, che segue la citazione (ivi, p. 154) di Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, pp. 145-146, ovvero 1995, p. 151, là dove parla delle illustrazioni di Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard) che, proprio nell’epoca delle esposizioni universali, rappresenta «oggetti morti» che «si depositano chiaramente nella spécialité – una qualifica o etichetta che sorge in questo periodo dell’industria di lusso; sotto la matita di Grandville la natura intera si trasforma in spécialités. Egli la presenta nello stesso spirito in cui la réclame – anche questa parola sorge in questo periodo – comincia a presentare i suoi articoli. Finisce pazzo».Ma non perdiamo di vista Proust – fra l’altro passeremo per Venezia.Scrive infatti Boon (ivi, pp. 155 ss): «Potete visitare L’Aia (deux étoiles), entrare nel museo Mauritshuis (trois étoiles) sedere con devozione davanti alla veduta di Delft di Vermeer e ascoltare i visitatori francesi recitare, come a memoria, non Proust su Vermeer ma la citazione nella Guida Michelin delle parole del Narratore della Recherche su Vermeer, che può essere la cosa giusta da recitare in questo genere di visite. Io stesso ho avuto modo di sentire più volte, intonata dai visitatori, questa appropriata didascalia, tratta da una guida non precisamente banale: “le plus beau tableau du monde”. Questo saccheggio di Proust da parte del Guide Miche è stato a sua volta saccheggiato dai visitatori, che recitano a voce alta il panegirico, senza preoccuparsi troppo dell’altro visitatore che, lì accanto, vorrebbe leggere in silenzio la Veduta di Vermeer […]. Ora, per quanto mi è stato possibile capire, origliando, questa attività non ha reso i passanti francesi a loro volta melanconici, e neppure allegri, peraltro. Ma chissà. Questi ritmi di riappropriazione resero comunque Proust, o il suo Narratore, triste, o melanconico, o incline alla musica o consapevole della necessità per la memoria di nutrirsi di strati di frammentarie leggende di residui del passato e di luoghi già frammentati e etichettati – come i musei. Proprio questo era la prosa di Proust, e dei suoi predecessori: saccheggio di saccheggio di saccheggio [ma, vorremmo aggiungere, con quale altezza e onestà!].Proust fece oggetto di saccheggio e di “pastiche” [in specie con Pastiches et mélanges] un gran numero di prosatori, compreso Ruskin, di cui addirittura tradusse Sesame and Lillies, scoprendo così una vocazione a scrivere secondo una memoria accumulativa che non si riduceva a una semplice rievocazione [per chiudere il cerchio si dovrebbe ricordare che Benjamin, per parte sua, tradusse Proust]. Tra le opere di Ruskin che Proust saccheggiò su suggerimento della madre c’erano le famose verbalizzazioni e visualizzazioni che suscitavano un vivo senso del luogo e del tempo con riferimento a quello che è forse il luogo più saccheggiato sulla terra: Venezia. […] La museificazione di Venezia a opera di Ruskin, da una parte, la salvò da un certo tipo di concezione turistica (quella che in precedenza l’aveva salvata) e, dall’altra, lanciò una nuova maniera e un nuovo stile di gustare-Venezia che nelle epoche successive l’avrebbe salvata più e più volte. E Venezia non è mai rimasta quel che era. E non si può neppure dire che la stessa Venezia (sposa del mare) non possa essere accusata di saccheggio e sfruttamento. La città cominciò a costituirsi in museo, o più precisamente in reliquiario, molti secoli prima che i viaggiatori e i voyeurs lettori di Ruskin insieme trasformassero Venezia in un composito emblema politico-estetico, con la speranza di redimere l’Europa industriale. […] Se mai una città era destinata a finir museificata – e in un certo senso tutte possono esserlo – quella fu proprio Venezia. Quando il Narratore di Proust descrive Venezia, lo fa sulla scia di una catalogazione che si vuole esaustiva come quella di Ruskin […]». E con riferimento ai ricordi involontari proustiani, scrive Boon (ivi, p. 159): «il narratore finisce col riconoscere nelle sue anticipazioni come nei suoi ricordi i mediatori dell’“esperienza”; più precisamente, ogni esperienza pura sarebbe tesa tra i poli irriducibili dell’anticipazione del ricordo, ed è proprio questa tensione che il narratore finisce col descrivere».Ora, di fronte a questo Proust saccheggiatore e accumulatore, abbiamo ripreso in mano il testo di Rella, Il silenzio e le parole, cit., p. 148, che ricorda le affinità quasi esistenziali fra Benjamin e Proust – «la malattia, il riso, il collezionismo: anche delle “reliquie della memoria”» – ma soprattutto come il primo assumesse nelle opere della maturità il modello teorico proustiano: «Nell’Opera d’arte nell’età della sua riproducibilità tecnica, la distruzione dell’aura, che è stata letta come un’adesione benjaminiana all’avanguardia tecnologica, obbedisce invece al metodo delle accelerazioni e dei rallentamenti temporali, che costituiscono il “tempo” della Recherche, il suo ritmo interno e segreto. L’immagine telescopica, attraverso cui Proust avvicinava le cose è esattamente la distruzione della lontananza che protegge gli oggetti e le immagini nel culto, teorizzata da Benjamin nell’Opera d’arte. Comune ad entrambi è anche l’impegno di decifrazione dei frammenti in cui si decompongono le immagini desacralizzate, per giungere attraverso la loro interpretazione, a costruire una diversa immagine del tempo, un diverso senso, che viene raggiunto proprio al prezzo di una profanazione, di un vero e proprio attraversamento dell’abisso infernale in cui le cose sembrano mostrarsi solo come mostruosa materialità».E in nota Rella cita il brano di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, VII: Il tempo ritrovato, trad. it. di G. Caproni, Einaudi, Torino 1978, p. 383, che noi invece traiamo dalla edizione Meridiani, vol. IV, trad. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano, p. 752 :«Anche chi fu favorevole alla mia percezione delle verità che intendevo poi incidere nel tempio si rallegrò che le avessi scoperte “al microscopio”, quando era invece di un telescopio che m’ero servito per scorgere cose piccolissime, è vero, ma per il fatto di essere situate a una grande distanza, e ciascuna delle quali era un mondo. Mi si chiamava collezionista di particolari, mentre erano le grandi leggi che cercavo».

Design 1999: il museo