Nel campo musicale featuring indica la partecipazione – in varia misura – di un artista a un brano eseguito principalmente da altri. In alcuni casi si tratta di una sorta di “tributo” in altri di vera e propria collaborazione. In qualche modo, di una interpretazione.Che una esposizione possa nascere da un’interpretazione a più voci non è inusuale, basta pensare alle mostre con più curatori. Al centro del loro lavoro – non la musica e le note ma – artefatti e opere, collezioni, patrimoni. Quando non si tratti di esposizioni confezionate ad hoc, però, ovvero quando si tratti di collezioni permanenti, è ancora più interessante osservare la pratica, da parte di musei e istituzioni di chiamare visiting (guest) curators a cui affidare lo studio, la lettura e il racconto. Come per i visiting professors, si tratta di un’occasione più o meno prolungata che onora chi ne è investito, e parimenti ne riconosce il valore o l’autorità. Interessante pratica perché si riallaccia ai fondamenti delle istituzioni museali, intese come luogo non solo di conservazione ma anche di produzione e diffusione culturale; e inoltre perché – certo con le dovute distinzioni – attinge al principio della pluralità di voci e della condivisione delle fonti e dei saperi.Nella nostra immaginazione simili iniziative, che nella realtà probabilmente sono anche connotate da aspetti burocratici e “politici”, ci appaiono come un invito, un’ospitalità di estreme generosità e apertura, quello cioè rivolto ad altri perché venga in casa nostra per dare una interpretazione di ciò che vi trova o magari perfino di noi stessi.Varianti di queste formule sono quelle in cui – come nella musica di cui si diceva supra – si fa appello e si “sfrutta” in qualche modo il nome dell’interprete, che sia del settore. Il museo d’arte può chiamare l’artista, così come un museo del design può chiamare un designer.Così ha fatto il Cooper Hewitt National Design Museum (Smithsonian Institution) a New York, che ha chiamato alcuni guest curators per alcune mostre temporanee. Il più recente è lo studio Ideo che ha esplorato la collezione permanente del museo realizzando una mostra incentrata sul tema design thinking – fino al 20 gennaio 2008 presso la Nancy and Edwin Marks Gallery, ma anche con possibilità di visita virtuale online. Come riportato nella home del sito dedicato, «to represent design thinking, Ideo chose objects that demonstrate innovative problem solving over the past five centuries. Ideo uses three lenses – Inspiration, Empathy, and Intuition – to explore these objects and the very human impulses that motivate designers and the contexts in which objects are created and used». È Tim Brown, presidente di Ideo, a spiegare le finalità di questa operazione, tracciando un rapido arco della propria vita da designer, delle esperienze che lo hanno condotto a comprendere ben presto – dopo la laurea a Londra negli anni ottanta – che «design is about far more than form giving. It is about understanding the needs of individuals and groups and working to create responses that really meet those needs both functionally and emotionally. It is about investing as much in the idea as in the form. It is about exploiting the essential optimism of design thinking to explore possibilities that do not occur to those who only take an analytical view. It is about responding to the challenges of the present by imagining the possibilities of the future».La mostra si ancora dunque con intento propositivo nell’attualità e nel contemporaneo: l’obiettivo è non solo mostrare come il design thinking – certo non sempre consapevole come in questa espressione – sia stato applicato o sia comunque entrato in gioco nella ideazione e realizzazione di molti prodotti, ma anche «illustrate how you might apply some of these aspects of design thinking to your own creative challenges».Come emerge chiaramente dall’allestimento – visibile dalla virtual exhibit – non pare che siano state intraprese particolari soluzioni per esplicitare il processo del design thinking. Il che è comprensibile, considerato che in questi casi il guest curator è chiamato, in qualche modo, a estrarre dei pezzi dalle collezioni (Ideo Selects è il titolo dell’esposizione), e comporli secondo la propria interpretazione. I prodotti, entro vetrine o su pedane, sono invece accompagnati da didascalie (le stesse del sito, crediamo) che traducono in testo da leggere non solo i dati “biografici” (designer, anno, produttore, nazione, materiali) ma soprattutto la posizione rispetto alle tre coordinate – i curatori parlano di lens – assunte dai curatori per illustrare il design thinking, ovveroInspiration: «how designers respond to the materials, technology, people, and social and cultural contexts of their time»;Empathy: «how designers imagine people will benefit from their ideas based on the needs at hand»;Intuition: «how designers’ intent and personal frameworks drive their vision of the outcome».Non tutti i pezzi presenti, del resto, sono rappresentativi di tutte tre queste modalità. Per esempio, a differenza di Valentine di Sottsass, il calcolatore Divisumma 18 disegnato da Bellini presenta il riferimento solo a Empathy, essendo concepito primariamente quale prodotto per un ufficio tecnologico “completamente umanizzato”. Viceversa, una poltroncina per lettura, inglese e settecentesca, viene descritta solo in termini di Inspiration, come pure avviene per la Radio portatile TS 502 di Sapper e Zanuso, magari con un po’ di semplificazione: «As colorful plastics were hitting their stride in the 1960s, designers Richard Sapper ad Marco Zanuso were expanding their use in consumer goods such as the ts502 radio. Not unlike its modernist furniture counterparts, the radio had a soft-edged, glossy aesthetic which spoke of the future, James Bond films, and casual irreverence».Comunque, con i dubbi che pure si possono avere, la visita virtuale vale la pena. Fra l’altro è possibile non solo commentare le schede dei pezzi – operazione interessante, come se ogni opera esposta avesse un guest book, in cui lasciare le proprie annotazioni (la scheda di catalogo si è ormai trasformata in post di un blog!) – ma anche, nella sezione In the World, aggiungere immagini di prodotti, oggetti da candidare per l’inserimento nello slideshow. Naturalmente precisando di quale lente si voglia dare esemplificazione: Ispirazione, Empatia o Intuizione?

Nel campo musicale featuring indica la partecipazione – in varia misura – di un artista a un brano eseguito principalmente da altri. In alcuni casi si tratta di una sorta di “tributo” in altri di vera e propria collaborazione. In qualche modo, di una interpretazione.Che una esposizione possa nascere da un’interpretazione a più voci non è inusuale, basta pensare alle mostre con più curatori. Al centro del loro lavoro – non la musica e le note ma – artefatti e opere, collezioni, patrimoni. Quando non si tratti di esposizioni confezionate ad hoc, però, ovvero quando si tratti di collezioni permanenti, è ancora più interessante osservare la pratica, da parte di musei e istituzioni di chiamare visiting (guest) curators a cui affidare lo studio, la lettura e il racconto. Come per i visiting professors, si tratta di un’occasione più o meno prolungata che onora chi ne è investito, e parimenti ne riconosce il valore o l’autorità. Interessante pratica perché si riallaccia ai fondamenti delle istituzioni museali, intese come luogo non solo di conservazione ma anche di produzione e diffusione culturale; e inoltre perché – certo con le dovute distinzioni – attinge al principio della pluralità di voci e della condivisione delle fonti e dei saperi.Nella nostra immaginazione simili iniziative, che nella realtà probabilmente sono anche connotate da aspetti burocratici e “politici”, ci appaiono come un invito, un’ospitalità di estreme generosità e apertura, quello cioè rivolto ad altri perché venga in casa nostra per dare una interpretazione di ciò che vi trova o magari perfino di noi stessi.Varianti di queste formule sono quelle in cui – come nella musica di cui si diceva supra – si fa appello e si “sfrutta” in qualche modo il nome dell’interprete, che sia del settore. Il museo d’arte può chiamare l’artista, così come un museo del design può chiamare un designer.Così ha fatto il Cooper Hewitt National Design Museum (Smithsonian Institution) a New York, che ha chiamato alcuni guest curators per alcune mostre temporanee. Il più recente è lo studio Ideo che ha esplorato la collezione permanente del museo realizzando una mostra incentrata sul tema design thinking – fino al 20 gennaio 2008 presso la Nancy and Edwin Marks Gallery, ma anche con possibilità di visita virtuale online. Come riportato nella home del sito dedicato, «to represent design thinking, Ideo chose objects that demonstrate innovative problem solving over the past five centuries. Ideo uses three lenses – Inspiration, Empathy, and Intuition – to explore these objects and the very human impulses that motivate designers and the contexts in which objects are created and used». È Tim Brown, presidente di Ideo, a spiegare le finalità di questa operazione, tracciando un rapido arco della propria vita da designer, delle esperienze che lo hanno condotto a comprendere ben presto – dopo la laurea a Londra negli anni ottanta – che «design is about far more than form giving. It is about understanding the needs of individuals and groups and working to create responses that really meet those needs both functionally and emotionally. It is about investing as much in the idea as in the form. It is about exploiting the essential optimism of design thinking to explore possibilities that do not occur to those who only take an analytical view. It is about responding to the challenges of the present by imagining the possibilities of the future».La mostra si ancora dunque con intento propositivo nell’attualità e nel contemporaneo: l’obiettivo è non solo mostrare come il design thinking – certo non sempre consapevole come in questa espressione – sia stato applicato o sia comunque entrato in gioco nella ideazione e realizzazione di molti prodotti, ma anche «illustrate how you might apply some of these aspects of design thinking to your own creative challenges».Come emerge chiaramente dall’allestimento – visibile dalla virtual exhibit – non pare che siano state intraprese particolari soluzioni per esplicitare il processo del design thinking. Il che è comprensibile, considerato che in questi casi il guest curator è chiamato, in qualche modo, a estrarre dei pezzi dalle collezioni (Ideo Selects è il titolo dell’esposizione), e comporli secondo la propria interpretazione. I prodotti, entro vetrine o su pedane, sono invece accompagnati da didascalie (le stesse del sito, crediamo) che traducono in testo da leggere non solo i dati “biografici” (designer, anno, produttore, nazione, materiali) ma soprattutto la posizione rispetto alle tre coordinate – i curatori parlano di lens – assunte dai curatori per illustrare il design thinking, ovveroInspiration: «how designers respond to the materials, technology, people, and social and cultural contexts of their time»;Empathy: «how designers imagine people will benefit from their ideas based on the needs at hand»;Intuition: «how designers’ intent and personal frameworks drive their vision of the outcome».Non tutti i pezzi presenti, del resto, sono rappresentativi di tutte tre queste modalità. Per esempio, a differenza di Valentine di Sottsass, il calcolatore Divisumma 18 disegnato da Bellini presenta il riferimento solo a Empathy, essendo concepito primariamente quale prodotto per un ufficio tecnologico “completamente umanizzato”. Viceversa, una poltroncina per lettura, inglese e settecentesca, viene descritta solo in termini di Inspiration, come pure avviene per la Radio portatile TS 502 di Sapper e Zanuso, magari con un po’ di semplificazione: «As colorful plastics were hitting their stride in the 1960s, designers Richard Sapper ad Marco Zanuso were expanding their use in consumer goods such as the ts502 radio. Not unlike its modernist furniture counterparts, the radio had a soft-edged, glossy aesthetic which spoke of the future, James Bond films, and casual irreverence».Comunque, con i dubbi che pure si possono avere, la visita virtuale vale la pena. Fra l’altro è possibile non solo commentare le schede dei pezzi – operazione interessante, come se ogni opera esposta avesse un guest book, in cui lasciare le proprie annotazioni (la scheda di catalogo si è ormai trasformata in post di un blog!) – ma anche, nella sezione In the World, aggiungere immagini di prodotti, oggetti da candidare per l’inserimento nello slideshow. Naturalmente precisando di quale lente si voglia dare esemplificazione: Ispirazione, Empatia o Intuizione?

Category: Design

Anything related to design

Cooper Hewitt feat. Ideo

Raccogliere, ordinare, raccontare

Questa immagine pubblicata ieri in “La Repubblica” (Fabrizio Ravelli, Craiova, nella terra degli zingari. “I lavavetri? Chi ruba ci rovina”, p. 13) mostra l’interno di una abitazione di zingari in Romania. Il tema dell’articolo in cui compariva è serio, ma noi ci soffermiamo qui solo sulla foto: scodelle ordinate su più file in un equilibrio che a noi sembra precario, alle pareti cestini e scolapasta di plastica di differenti cromie, e ancora vasetti appesi grazie al manico, ciotole e pentole di metallo, verso il fondo tazzine che si confondono con le decorazioni della parete (o della tenda)…Tanti oggetti d’uso disposti con ordine. Che cosa raccontano? Abitudini e costumi, status sociale, decoro ed etica, aspirazioni di una famiglia, di un gruppo. E il loro racconto, immediato e vivo, si dispiega proprio nell’uso che di essi viene fatto, nel loro disporsi all’intervento ordinatore di chi li possiede – che con essi non solo compie azioni quotidiane ma comunica se stesso.L’immagine ci fa venire in mente molte infilate di pezzi più o meno preziosi ormai sottratti all’uso e collocati in vari musei di arti decorative, di quelli che spesso non è possibile neppure fotografare – divieto che ci pare sempre meno comprensibile, in particolare in musei di arti applicate e decorative (recentemente abbiamo visitato quello di Padova dove, appunto, non è consentito scattare alcuna fotografia).

Questa immagine pubblicata ieri in “La Repubblica” (Fabrizio Ravelli, Craiova, nella terra degli zingari. “I lavavetri? Chi ruba ci rovina”, p. 13) mostra l’interno di una abitazione di zingari in Romania. Il tema dell’articolo in cui compariva è serio, ma noi ci soffermiamo qui solo sulla foto: scodelle ordinate su più file in un equilibrio che a noi sembra precario, alle pareti cestini e scolapasta di plastica di differenti cromie, e ancora vasetti appesi grazie al manico, ciotole e pentole di metallo, verso il fondo tazzine che si confondono con le decorazioni della parete (o della tenda)…Tanti oggetti d’uso disposti con ordine. Che cosa raccontano? Abitudini e costumi, status sociale, decoro ed etica, aspirazioni di una famiglia, di un gruppo. E il loro racconto, immediato e vivo, si dispiega proprio nell’uso che di essi viene fatto, nel loro disporsi all’intervento ordinatore di chi li possiede – che con essi non solo compie azioni quotidiane ma comunica se stesso.L’immagine ci fa venire in mente molte infilate di pezzi più o meno preziosi ormai sottratti all’uso e collocati in vari musei di arti decorative, di quelli che spesso non è possibile neppure fotografare – divieto che ci pare sempre meno comprensibile, in particolare in musei di arti applicate e decorative (recentemente abbiamo visitato quello di Padova dove, appunto, non è consentito scattare alcuna fotografia). Questa immagine l’abbiamo invece scattata al Musée des arts décoratifs di Parigi – dove per fortuna non c’è alcun divieto in merito, e si può inoltre agevolmente ritrovare gli oggetti esposti anche nel catalogo online del sito web.Una suggestiva serie di boccette, presse-papier, flaconi… sottoposti agli usi e consumi museali, ovvero a essere guardati nel complesso come una tavolozza di colori e di forme, oppure riguardati con ammirazione da visitatori per lo più accompagnati da audioguida individuale. Che cosa raccontano? È un racconto per nulla im-mediato, e ben poco “vivo”. Sia perché si tratta di artefatti lontani (nel tempo e nello spazio; e su simili distanze, sempre restando a Parigi, si pensi per esempio al Musée du Quai Branly), di cui a volte possiamo faticare a riconoscere e comprendere l’utilizzo e la fattura, sia perché nei musei il faticoso lavoro curatoriale che si colloca fra i termini della meraviglia e della risonanza, della sacralizzazione e della contestualizzazione, e oltre, si trova sovente a dover operare scelte, talora compromessi, al fine di giungere a offrire una forma di esposizione, racconto e comunicazione. Per cui, se spesso ci accade pure di pensare «Questa esposizione poteva o doveva essere fatta altrimenti», o di maturare fra noi qualche critica, alla fine dei conti riconosciamo sopra ogni dubbio, e con gioia, la fortuna che i musei ci siano, e che qualcuno ci provi a mostrare e raccontare – anziché tentennare lasciando le opere nei magazzini. Non per questo vogliamo ignorare il rilievo e la responsabilità che il ruolo del curatore possiede, anzi. Ma la fortuna è anche quella che ci sia ancora spazio per raccontare in maniera diversa, per costruire “altri” racconti, sia da parte dei curatori e degli studiosi, sia da parte dei visitatori stessi per i quali un’esposizione non condivisa o ritenuta carente potrà almeno fungere da stimolo: perché avrà veduto, e – esprimendoci al limite – non potrà ignorare l’esistenza di un oggetto prima sconosciuto al suo universo.Per tornare all’immagine, il racconto che la visione – e la ricezione con più sensi – di una tale esposizione di oggetti svolge si compone dunque di diversi livelli: quello che viene proposto al visitatore, in forme più o meno articolate (con didascalie, pannelli, audioguide ecc.), ma pure quello – che con un po’ di allenamento si può ricavare – relativo alle intenzioni dei curatori. Il racconto del racconto. Naturalmente i due racconti sono in qualche modo sovrapposti e coincidenti, ma si deve guardarli con occhi differenti e con differente disponibilità all’abbandono. Senza voler dire, si badi bene, che il museo è un testo o i curatori propriamente scrittori, l’opera che viene allestita nei musei ha e deve avere una consapevole valenza autoriale. Il visitatore non dovrebbe ignorarlo, e dovrebbe invece moltiplicare il proprio sguardo sulle esposizioni che visita.La mediazione che un curatore, un museo, opera sugli oggetti dovrebbe rendere conto di se stessa, spiegarsi, rendersi comprensibile. Raccogliere e ordinare oggetti in un museo è altra cosa dal mettere in ordine piatti e pentole in casa propria.

Questa immagine l’abbiamo invece scattata al Musée des arts décoratifs di Parigi – dove per fortuna non c’è alcun divieto in merito, e si può inoltre agevolmente ritrovare gli oggetti esposti anche nel catalogo online del sito web.Una suggestiva serie di boccette, presse-papier, flaconi… sottoposti agli usi e consumi museali, ovvero a essere guardati nel complesso come una tavolozza di colori e di forme, oppure riguardati con ammirazione da visitatori per lo più accompagnati da audioguida individuale. Che cosa raccontano? È un racconto per nulla im-mediato, e ben poco “vivo”. Sia perché si tratta di artefatti lontani (nel tempo e nello spazio; e su simili distanze, sempre restando a Parigi, si pensi per esempio al Musée du Quai Branly), di cui a volte possiamo faticare a riconoscere e comprendere l’utilizzo e la fattura, sia perché nei musei il faticoso lavoro curatoriale che si colloca fra i termini della meraviglia e della risonanza, della sacralizzazione e della contestualizzazione, e oltre, si trova sovente a dover operare scelte, talora compromessi, al fine di giungere a offrire una forma di esposizione, racconto e comunicazione. Per cui, se spesso ci accade pure di pensare «Questa esposizione poteva o doveva essere fatta altrimenti», o di maturare fra noi qualche critica, alla fine dei conti riconosciamo sopra ogni dubbio, e con gioia, la fortuna che i musei ci siano, e che qualcuno ci provi a mostrare e raccontare – anziché tentennare lasciando le opere nei magazzini. Non per questo vogliamo ignorare il rilievo e la responsabilità che il ruolo del curatore possiede, anzi. Ma la fortuna è anche quella che ci sia ancora spazio per raccontare in maniera diversa, per costruire “altri” racconti, sia da parte dei curatori e degli studiosi, sia da parte dei visitatori stessi per i quali un’esposizione non condivisa o ritenuta carente potrà almeno fungere da stimolo: perché avrà veduto, e – esprimendoci al limite – non potrà ignorare l’esistenza di un oggetto prima sconosciuto al suo universo.Per tornare all’immagine, il racconto che la visione – e la ricezione con più sensi – di una tale esposizione di oggetti svolge si compone dunque di diversi livelli: quello che viene proposto al visitatore, in forme più o meno articolate (con didascalie, pannelli, audioguide ecc.), ma pure quello – che con un po’ di allenamento si può ricavare – relativo alle intenzioni dei curatori. Il racconto del racconto. Naturalmente i due racconti sono in qualche modo sovrapposti e coincidenti, ma si deve guardarli con occhi differenti e con differente disponibilità all’abbandono. Senza voler dire, si badi bene, che il museo è un testo o i curatori propriamente scrittori, l’opera che viene allestita nei musei ha e deve avere una consapevole valenza autoriale. Il visitatore non dovrebbe ignorarlo, e dovrebbe invece moltiplicare il proprio sguardo sulle esposizioni che visita.La mediazione che un curatore, un museo, opera sugli oggetti dovrebbe rendere conto di se stessa, spiegarsi, rendersi comprensibile. Raccogliere e ordinare oggetti in un museo è altra cosa dal mettere in ordine piatti e pentole in casa propria.

Centri e Musei. #2

Design

Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.

Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.

Memorie di cose

Non briciole insipide, ma un unico pane

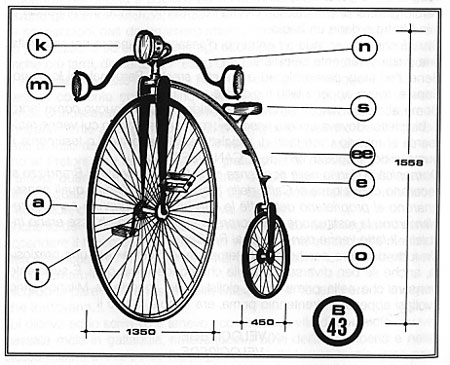

Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49).

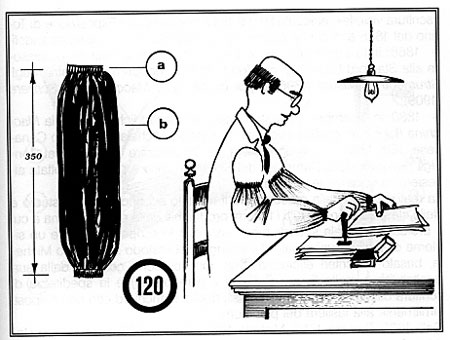

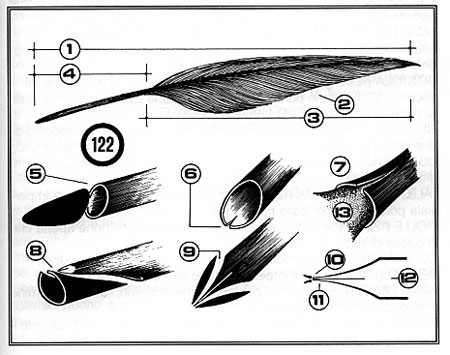

Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49). Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248).

Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248). Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».

Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».

Musei?

Questione di lessico, ma non solo…