Più che un post, questo è un post-it. La 6th International Conference on Design History and Design Studies, che si terrà a Osaka nel 2008 sotto il titolo Another Name for Design: Words for Creation, propone fra i temi da affrontare anche il seguente: Design Museum: Another Art Museum or a New Museum. Come si può immaginare questa è proprio materia per la nostra riflessione, e ci stiamo pensando…

Più che un post, questo è un post-it. La 6th International Conference on Design History and Design Studies, che si terrà a Osaka nel 2008 sotto il titolo Another Name for Design: Words for Creation, propone fra i temi da affrontare anche il seguente: Design Museum: Another Art Museum or a New Museum. Come si può immaginare questa è proprio materia per la nostra riflessione, e ci stiamo pensando…

Category: Design

Anything related to design

Osaka 2008, Design Museum:

Design arte artigianato #2

Design, arte, artigianato #1

La teoria è una cosa, la realtà è un’altra

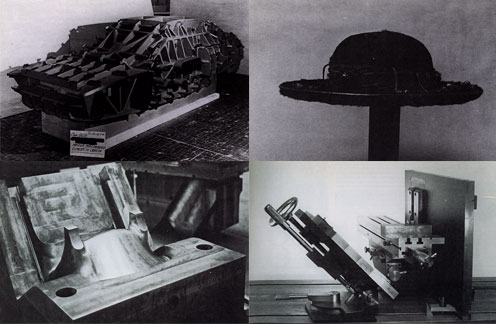

Verrebbe da pensare a fortuite coincidenze, se non fosse che evidentemente ce le andiamo proprio a cercare. Sì, perché due giorni fa, oltre al già citato numero di “Ottagono” abbiamo acquistato anche un altro numero della rivista, anno 16, 1981, n. 62, settembre, per via di un articolo di Enzo Frateili su Funzionalismo e antifunzionalismo nel disegno industriale. Una vicenda di alternanze e compresenze (ivi, pp. 54-61), intravisto sfogliando le pagine. Riprendendo in mano la rivista – dopo aver scritto il precedente post sulle tavole di Enzo Mari – ecco che quest’ultimo torna alla nostra attenzione, via la recensione che Giovanni Klaus Koenig fece di una sua “mostra didattica”: Dov’è l’artigiano? (ivi, pp. 116-121; ma l’articolo, senza immagini però, si ritrova anche nella raccolta Il design è un pipistrello mezzo topo mezzo uccello. Storia e teoria del design, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, pp. 44-48). Se non bastasse Mari per farci pensare alla “coincidenza”, c’è il fatto che in questo periodo stiamo cercando di tornare proprio sul tema dei rapporti fra design, arte e artigianato. La vexata quaestio che portò Mari ad allontanarsi da ADI e spostarsi in quel di Firenze dove curò la mostra di cui s’è detto, secondo quanto riferisce Koenig. Infatti fin dal I congresso internazionale sull’industrial design (X Treinnale 1954) grandi sforzi teorici furon fatti in Italia per porre «le basi teoriche, ponendone [del disegno industriale] le basi teoriche col tracciamento del confine che separa questa categoria dall’artigianato tradizionale». Prosegue Koenig: «Il design, rivolto alla creazione di oggetti di serie, identici al prototipo, annullava il valore dell’opera d’arte in quanto unicum, in cambio della moltiplicata possibilità di comunicazione dei valori che l’oggetto significava. Tutta l’opera dei teorici del design, da Argan a Dorfles, da Rosselli a Fossati, da Frateili a Spadolini, era rivolta ad indagare con scrupolo l’andamento del confine fra design e artigianato: confine quanto mai sinuoso perché variabile per ogni categoria di oggetti. Per una nave, cinque esemplari eguali rappresentano già una grande serie, mentre per un’automobile questa cifra va moltiplicata almeno per cento. Come sempre, la teoria è una bella cosa, ma la realtà è un’altra». Già, perché le costrizioni autoimposte dagli sforzi teorici – ovvero l’assunto industrial design = oggetto progettato da un designer e realizzato in una fabbrica – hanno costretto a chiudere gli occhi e vedere solo quello che ad esse corrispondeva. Così, da un lato si faceva finta di non sapere – scrive Koenig – che parte dei mobili italiani era costruita artigianalmente; si faceva finta di non saperlo «pur di non perdere il titolo nobiliare di oggetto di industrial design». Mentre dall’altro lato c’erano botteghe artigiane che avevano acquistato macchinari per la produzione ma che «si guardavano bene dal pubblicizzare questo sistema di produzione industriale per non perdere l’altrettanto prestigioso titolo di oggetto fatto a mano. In altre parole, la distinzione fra design ed artigianato passava per l’esame delle qualità estetiche del prodotto, per la Kunstwollen del progettista; e non attraverso l’esame dei processi di produzione». Tutti più o meno consenzienti «pro bono pacis», sia l’ADI per il versante del design sia le organizzazioni artigiane per l’altro. Pochi tentavano di muoversi contro questo stato. Fra questi proprio Enzo Mari, che sondò il terreno di mezzo: «Di fronte all’uscio sbarrato di certe industrie, più presuntuose che intelligenti, occorreva trovare un pulpito diverso per fare la stessa predica di sempre, che era quella di invitare ad analizzare, oggetto per oggetto, il processo creativo attraverso il quale si realizza ogni modello». L’occasione venne dalla Regione Toscana, allorché decise di istituire una commissione per migliorare le condizioni dell’artigianato, in funzione della Mostra-Mercato dell’Artigianato di Firenze.Mari, insieme con Elisabetta Fermani, curò una mostra per indagare appunto «”dov’è l’artigiano”, ossia dove ideazione e realizzazione ancora coincidono».Sotto una cupola geodetica, un anello – al cui centro si trovava una cavea per le discussioni – ospitava allora differenti artefatti, organizzati per illustrare «una griglia teorica che è impossibile riassumere in poche parole, e che è più facile mostrare attraverso alcuni esempi-flash».Innanzi tutto i prototipi realizzati da artigiani per l’industria: dalle lamiere (allora) battute a mano per l’Italdesign di Giugiaro e Mantovani al master realizzato da una bottega artigiana per Alfa Romeo «ché è l’indispensabile riscontro per controllare l’esattezza delle presse che stampano i pezzi delle carrozzerie»; e ancora i modelli ingranditi dei circuiti integrati o le turbine in scala per prove e test. C’erano poi “capolavori tecnologici” – come i sommergibili americani – realizzati dall’industria ma con tecniche che richiamano da presso le lavorazioni artigianali. Seguivano inoltre gli «oggetti “per pochi”», come per esempio «il prototipo del cappello che Borsalino modella per ogni Papa. Pezzo unico, per definizione, visto che gli antipapi non usano più [sic] da vari secoli». Infine, l’«oggetto più bello di questa mostra: una scultura in acciaio e rame di Paolo Gallerani. A vederla sembrerebbe una macchina utensile, tanto gli stilemi dei pezzi che la compongono sono simili a quelli delle macchine», se non che «gli specialisti, che la osservano, si grattano la testa, perplessi, perché dopo un quarto d’ora non capiscono come funzioni né tantomeno a cosa serva. Infatti, la pseudo-macchina di Gallerani non serve a nulla: è una macchina celibe, deprivata di ogni funzione». Come scrive Koenig, ormai nella seconda era della meccanizzazione – allora in corso – compito dell’artista era la rappresentazione del nuovo feticcio, non più l’oggetto di serie ma la macchina che lo produce.Ora, è ben vero che tempi e tecnologie sono mutati, ma innanzi tutto gli esempi portati da Mari rimangono ugualmente validi per la teoria e la storia del design. In secondo luogo, non si può non notare negli anni recenti un ricorso piuttosto frequente al contributo artigianale, come valore aggiunto di certe produzioni di design: lavorazioni, finiture, decorazioni ecc. Anzi, in nome anche di una sorta di tutela e valorizzazione di competenze tradizionali locali, si sente sempre più spesso parlare di iniziative di riorganizzazione delle filiere produttive in cui designer e artigiani lavorano insieme per produzioni di speciale qualità (alcuni fra i casi recenti, senza discutere in questa sede sul valore: Terre Blu nel Casertano, Biosfera, in Veneto, e il LP_Laboratorio permanente / designOrientity in Sicilia). E sul versante della conservazione e tutela, si ricordino progetti come Il sistema museale regionale del design e delle arti applicate. Un progetto per lo sviluppo locale in Campania (si veda il volume a cura di Claudio Gambardella, Alinea Editrice, Firenze 2005).Aggiungiamo per ora un altro riferimento sul tema. A proposito della nobiltà o aura distintiva del design italiano, e della sua “difesa”, e in merito a certe insistite cecità della teoria e, con essa, della storiografia italiana del design, ci sembra interessante richiamare anche quanto ha scritto Manolo De Giorgi in un saggio non a caso intitolato, Oggetti in prospettiva archeologica, in 45-63. Un museo del disegno industriale in Italia, Abitare Segesta, Milano 1995, pp. 12-23, dove dopo aver notato lo scarso riscontro che in tale storiografia ha avuto la rivoluzione documentale degli Annales, di Bloch e Febvre, si chiedeva – retoricamente – se la storia del design si fosse accorta di tale rivoluzione o ne avesse sfruttato le potenzialità. Suggerendo che ciò non era avvenuto, così spiegava la situazione complessiva del design italiano: «Una premessa è d’obbligo: tra la costituzione della disciplina del design e la sua storicizzazione c’è uno scarto temporale così ridotto da fornire già di per sé una risposta a questi interrogativi. Perché mentre Bloch spiegava a Febvre che bisognava destrutturare il documento e indagare le condizioni della sua produzione, il design stava lì lì muovendo i suoi primi passi a orientarsi tra le maglie non ancora del tutto chiare della produzione seriale. In questa che era una fase di costruzione il design doveva porsi prima di tutto come singolarità, come alterità, come “esterno” sia nei confronti dello stock complessivo delle merci rispetto alle quali si imponeva facendo valere un surplus di progettualità aggiunta, sia nei confronti della realtà artigianale rispetto alla quale proponeva un superamento facendo valere la logica dei grandissimi numeri. Il design si vedeva quindi impegnato a lavorare instancabilmente su una differenza per costruirsi un’identità piuttosto che dedicarsi allo smontaggio sistematico per rivelare segreti, meccanismi e senso. Doveva, in altre parole, “stare alto” e compensare quella perdita d’aura e di artisticità che apparentemente gli obblighi di riproducibilità meccanica gli imponevano con una eguale ed equivalente forza di celebrazione dei suoi protagonisti. Meno la materia del contendere diventava unica e irripetibile allontanandosi dallo statuto dell’arte, più queste caratteristiche di unicità sarebbero state giocate sui suoi protagonisti, sugli ideatori del design. Utilissimo stratagemma in fase pionieristica quando bisognava associare cose a nomi per vedere riconosciuta una nuova disciplina» (ivi, p. 14),

Verrebbe da pensare a fortuite coincidenze, se non fosse che evidentemente ce le andiamo proprio a cercare. Sì, perché due giorni fa, oltre al già citato numero di “Ottagono” abbiamo acquistato anche un altro numero della rivista, anno 16, 1981, n. 62, settembre, per via di un articolo di Enzo Frateili su Funzionalismo e antifunzionalismo nel disegno industriale. Una vicenda di alternanze e compresenze (ivi, pp. 54-61), intravisto sfogliando le pagine. Riprendendo in mano la rivista – dopo aver scritto il precedente post sulle tavole di Enzo Mari – ecco che quest’ultimo torna alla nostra attenzione, via la recensione che Giovanni Klaus Koenig fece di una sua “mostra didattica”: Dov’è l’artigiano? (ivi, pp. 116-121; ma l’articolo, senza immagini però, si ritrova anche nella raccolta Il design è un pipistrello mezzo topo mezzo uccello. Storia e teoria del design, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, pp. 44-48). Se non bastasse Mari per farci pensare alla “coincidenza”, c’è il fatto che in questo periodo stiamo cercando di tornare proprio sul tema dei rapporti fra design, arte e artigianato. La vexata quaestio che portò Mari ad allontanarsi da ADI e spostarsi in quel di Firenze dove curò la mostra di cui s’è detto, secondo quanto riferisce Koenig. Infatti fin dal I congresso internazionale sull’industrial design (X Treinnale 1954) grandi sforzi teorici furon fatti in Italia per porre «le basi teoriche, ponendone [del disegno industriale] le basi teoriche col tracciamento del confine che separa questa categoria dall’artigianato tradizionale». Prosegue Koenig: «Il design, rivolto alla creazione di oggetti di serie, identici al prototipo, annullava il valore dell’opera d’arte in quanto unicum, in cambio della moltiplicata possibilità di comunicazione dei valori che l’oggetto significava. Tutta l’opera dei teorici del design, da Argan a Dorfles, da Rosselli a Fossati, da Frateili a Spadolini, era rivolta ad indagare con scrupolo l’andamento del confine fra design e artigianato: confine quanto mai sinuoso perché variabile per ogni categoria di oggetti. Per una nave, cinque esemplari eguali rappresentano già una grande serie, mentre per un’automobile questa cifra va moltiplicata almeno per cento. Come sempre, la teoria è una bella cosa, ma la realtà è un’altra». Già, perché le costrizioni autoimposte dagli sforzi teorici – ovvero l’assunto industrial design = oggetto progettato da un designer e realizzato in una fabbrica – hanno costretto a chiudere gli occhi e vedere solo quello che ad esse corrispondeva. Così, da un lato si faceva finta di non sapere – scrive Koenig – che parte dei mobili italiani era costruita artigianalmente; si faceva finta di non saperlo «pur di non perdere il titolo nobiliare di oggetto di industrial design». Mentre dall’altro lato c’erano botteghe artigiane che avevano acquistato macchinari per la produzione ma che «si guardavano bene dal pubblicizzare questo sistema di produzione industriale per non perdere l’altrettanto prestigioso titolo di oggetto fatto a mano. In altre parole, la distinzione fra design ed artigianato passava per l’esame delle qualità estetiche del prodotto, per la Kunstwollen del progettista; e non attraverso l’esame dei processi di produzione». Tutti più o meno consenzienti «pro bono pacis», sia l’ADI per il versante del design sia le organizzazioni artigiane per l’altro. Pochi tentavano di muoversi contro questo stato. Fra questi proprio Enzo Mari, che sondò il terreno di mezzo: «Di fronte all’uscio sbarrato di certe industrie, più presuntuose che intelligenti, occorreva trovare un pulpito diverso per fare la stessa predica di sempre, che era quella di invitare ad analizzare, oggetto per oggetto, il processo creativo attraverso il quale si realizza ogni modello». L’occasione venne dalla Regione Toscana, allorché decise di istituire una commissione per migliorare le condizioni dell’artigianato, in funzione della Mostra-Mercato dell’Artigianato di Firenze.Mari, insieme con Elisabetta Fermani, curò una mostra per indagare appunto «”dov’è l’artigiano”, ossia dove ideazione e realizzazione ancora coincidono».Sotto una cupola geodetica, un anello – al cui centro si trovava una cavea per le discussioni – ospitava allora differenti artefatti, organizzati per illustrare «una griglia teorica che è impossibile riassumere in poche parole, e che è più facile mostrare attraverso alcuni esempi-flash».Innanzi tutto i prototipi realizzati da artigiani per l’industria: dalle lamiere (allora) battute a mano per l’Italdesign di Giugiaro e Mantovani al master realizzato da una bottega artigiana per Alfa Romeo «ché è l’indispensabile riscontro per controllare l’esattezza delle presse che stampano i pezzi delle carrozzerie»; e ancora i modelli ingranditi dei circuiti integrati o le turbine in scala per prove e test. C’erano poi “capolavori tecnologici” – come i sommergibili americani – realizzati dall’industria ma con tecniche che richiamano da presso le lavorazioni artigianali. Seguivano inoltre gli «oggetti “per pochi”», come per esempio «il prototipo del cappello che Borsalino modella per ogni Papa. Pezzo unico, per definizione, visto che gli antipapi non usano più [sic] da vari secoli». Infine, l’«oggetto più bello di questa mostra: una scultura in acciaio e rame di Paolo Gallerani. A vederla sembrerebbe una macchina utensile, tanto gli stilemi dei pezzi che la compongono sono simili a quelli delle macchine», se non che «gli specialisti, che la osservano, si grattano la testa, perplessi, perché dopo un quarto d’ora non capiscono come funzioni né tantomeno a cosa serva. Infatti, la pseudo-macchina di Gallerani non serve a nulla: è una macchina celibe, deprivata di ogni funzione». Come scrive Koenig, ormai nella seconda era della meccanizzazione – allora in corso – compito dell’artista era la rappresentazione del nuovo feticcio, non più l’oggetto di serie ma la macchina che lo produce.Ora, è ben vero che tempi e tecnologie sono mutati, ma innanzi tutto gli esempi portati da Mari rimangono ugualmente validi per la teoria e la storia del design. In secondo luogo, non si può non notare negli anni recenti un ricorso piuttosto frequente al contributo artigianale, come valore aggiunto di certe produzioni di design: lavorazioni, finiture, decorazioni ecc. Anzi, in nome anche di una sorta di tutela e valorizzazione di competenze tradizionali locali, si sente sempre più spesso parlare di iniziative di riorganizzazione delle filiere produttive in cui designer e artigiani lavorano insieme per produzioni di speciale qualità (alcuni fra i casi recenti, senza discutere in questa sede sul valore: Terre Blu nel Casertano, Biosfera, in Veneto, e il LP_Laboratorio permanente / designOrientity in Sicilia). E sul versante della conservazione e tutela, si ricordino progetti come Il sistema museale regionale del design e delle arti applicate. Un progetto per lo sviluppo locale in Campania (si veda il volume a cura di Claudio Gambardella, Alinea Editrice, Firenze 2005).Aggiungiamo per ora un altro riferimento sul tema. A proposito della nobiltà o aura distintiva del design italiano, e della sua “difesa”, e in merito a certe insistite cecità della teoria e, con essa, della storiografia italiana del design, ci sembra interessante richiamare anche quanto ha scritto Manolo De Giorgi in un saggio non a caso intitolato, Oggetti in prospettiva archeologica, in 45-63. Un museo del disegno industriale in Italia, Abitare Segesta, Milano 1995, pp. 12-23, dove dopo aver notato lo scarso riscontro che in tale storiografia ha avuto la rivoluzione documentale degli Annales, di Bloch e Febvre, si chiedeva – retoricamente – se la storia del design si fosse accorta di tale rivoluzione o ne avesse sfruttato le potenzialità. Suggerendo che ciò non era avvenuto, così spiegava la situazione complessiva del design italiano: «Una premessa è d’obbligo: tra la costituzione della disciplina del design e la sua storicizzazione c’è uno scarto temporale così ridotto da fornire già di per sé una risposta a questi interrogativi. Perché mentre Bloch spiegava a Febvre che bisognava destrutturare il documento e indagare le condizioni della sua produzione, il design stava lì lì muovendo i suoi primi passi a orientarsi tra le maglie non ancora del tutto chiare della produzione seriale. In questa che era una fase di costruzione il design doveva porsi prima di tutto come singolarità, come alterità, come “esterno” sia nei confronti dello stock complessivo delle merci rispetto alle quali si imponeva facendo valere un surplus di progettualità aggiunta, sia nei confronti della realtà artigianale rispetto alla quale proponeva un superamento facendo valere la logica dei grandissimi numeri. Il design si vedeva quindi impegnato a lavorare instancabilmente su una differenza per costruirsi un’identità piuttosto che dedicarsi allo smontaggio sistematico per rivelare segreti, meccanismi e senso. Doveva, in altre parole, “stare alto” e compensare quella perdita d’aura e di artisticità che apparentemente gli obblighi di riproducibilità meccanica gli imponevano con una eguale ed equivalente forza di celebrazione dei suoi protagonisti. Meno la materia del contendere diventava unica e irripetibile allontanandosi dallo statuto dell’arte, più queste caratteristiche di unicità sarebbero state giocate sui suoi protagonisti, sugli ideatori del design. Utilissimo stratagemma in fase pionieristica quando bisognava associare cose a nomi per vedere riconosciuta una nuova disciplina» (ivi, p. 14),

(All)ora come ora

Il 9 novembre [0], in Triennale abbiamo sfogliato e acquistato una rivista in cui abbiamo intravisto un articolo di cui riportiamo di seguito brani consistenti, perché ci sembra lettura proficua per le aderenze e le coincidenze con certe attualità – in taluni passi sorprendenti –, come pure per le differenze e le distanze; comunque, per le riflessioni che impone (di ogni segno). In ragione di ciò, anziché segnalare puntualmente aderenze, coincidenze e distanze, per assicurare la pregnanza senza tempo che emerge dagli argomenti presentati nell’articolo – fra l’avis e il memento, comunque li si valuti più o meno condivisibili –, rimandiamo alla fine il nome dell’autore, quello della rivista e gli altri dati bibliografici. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di eliminare i nomi di persona, segnalando gli omissis e rinviando alla fine, come note, i dati per completezza. Apparentemente un gioco, in realtà un confronto fertile, ché alla fine i riferimenti son dati.«Quando questa nota verrà pubblicata, saranno forse maturati fatti nuovi alla Triennale di Milano, se si sarà tenuto fede al proposito originario di realizzarla nel tempo come “museo in progress, come struttura permanente e sistematica di elaborazione e di produzione culturale”. Ma mi pare opportuno, comunque, in questo che sembra quasi un suo anno zero, verificare meglio i propositi e le intenzioni secondo cui dovrebbero attuarsi il nuovo assetto e le nuove finalità. Affidiamoci alle parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione […] [1]. “Apriamo per sfida”, egli ha dichiarato, “contro una pervicace volontà politica di affossare la Triennale, contro una burocrazia che ha ritardato in tutti i modi provvedimenti vitali per la sopravvivenza dell’Ente, contro l’arroganza di interessi privati…”. Ma sfida anche culturale, egli aggiunge, intesa a stabilire “quale identità culturale dovesse essere attribuita ad un Ente che in 50 anni di vita aveva, più o meno, mantenuto sempre la stessa formula; quale finalità proporsi per adeguarsi ad un contesto culturale e sociale invece profondamente maturato. La sfida era anche quella di chiedersi se la Triennale, oggi, potesse ancora avere un significato”. Si apre così un dibattito abbastanza allargato e articolato, nel corso del quale si decide di fare una Triennale nuova, una “Triennale profondamente diversa dal passato”. Dovrà essere un museo vivo, “lontano dalla concezione accademica, chiusa, aristocratica dei musei e di tante istituzioni culturali italiane, contenitori austeri di opere d’arte, luoghi di transito più che di rapporto reale tra l’istituzione e l’utenza. Un museo… che si realizza e acquisisce un’identità giorno dopo giorno, che non si limita a promuovere lo svolgimento di un numero maggiore di mostre o manifestazioni di tipo tradizionale, ma che è anche laboratorio in cui si progetta, si lavora, si produce, si fa sperimentazione e ricerca”. E fermiamoci qui, almeno per ora. Il programma, come si vede, non è carente né rinunciatario: ambisce anzi, come deve, ad una ampiezza e complessità che davvero potrebbero allineare la Triennale alle maggiori istituzioni internazionali. Da molti anni, ormai, si pensa, si parla e si scrive in questi termini, auspicando e propugnando (a parole più che con i fatti per la verità) una trasformazione integrale degli enti culturali e del loro modo di esser arcaico, se non decrepito, anche sul piano istituzionale. […] [2] Ora […] [3] la Triennale riprende e rinnova propositi ed istanze già proprie della cultura più avvertita, prospettando un diverso futuro. Vediamo, intanto, i due problemi centrali: quello del museo in progress, e quello della efficienza dell’azione culturale nei confronti di una comunità allargata che non sia soltanto la società dei dotti: problemi che del resto hanno vari punti e aspetti di collegamento. È chiaro che il passaggio da una manifestazione-esposizione avente il compito di riflettere, prospettare e chiarire i temi e le ragioni emergenti di un certo periodo o momento, a un organismo propulsivo o creativo che dir si voglia, capace di dirottare scelte, decisioni e priorità, e di incidere attivamente e costruttivamente sul corso degli eventi, comporta un radicale mutamento di indirizzo. Occorrono strumenti diversi, strutture diverse, qualità e disponibilità diverse; nonché mezzi congrui erogati non una tantum, ma garantiti con bilancio adeguato per tempi lunghi. Laboratorio o cantiere che si voglia considerare, e cioè […] [4] “ente organizzatore permanente di cultura, luogo di aggregazione, di incontro, di confronto culturale, di studio”, la Triennale non può esimersi da una ristrutturazione totale, dalla formazione di nuovi quadri stabili, dal reclutamento di uomini seri ed esperti, in grado di lavorare a tempo pieno, e di attuare con continuità e coerenza di intenti, disegni, programmi, iniziative. I quali dunque non sarebbero e non dovrebbero essere poi molto dissimili da quelli di una grande scuola aperta o sperimentale, provvista di un centro di ricerca e di studio, e dotata di ogni necessaria attrezzatura tecnica, ivi compresi naturalmente quei servizi fissi (biblioteca, galleria del disegno, catasto dei disegni, raccolta del design, laboratorio di comunicazione) cui già si riferiscono fin da ora gli organizzatori.I pericoli sono molti: che per troppo credere e parlare si mettano in carta propositi sproporzionati, destinati a restarvi per l’inadempienza e la pochezza delle strutture operative, o per l’inadeguatezza dei mezzi; che l’impostazione generale discenda da premesse generiche e confuse, non verificate analiticamente anche sul piano della correttezza metodica, e che quindi, sia pur computando il valore sempre positivo delle esperienze, si aggiungano ingredienti inerti nel gran calderone del dibattito culturale, da cui sarebbe invece venuto il momento di tirar fuori quanto vi è di non passivamente conformistico e di autenticamente creativo; che si continui a ignorare la reale consistenza dei fenomeni sui quali è necessario incidere, presto e positivamente, e si lavori sui margini dei problemi anziché al centro di essi; che si ceda alla demagogia, malanno oggi di gran moda, saltando le tappe che una seria operazione educativa deve percorrere, se non vuole rischiare di aggiungere all’ignoranza, che rimane, l’illusione di averla superata. E i pericoli possono essere anche altri, soprattutto quando si consideri che non vi sono precedenti diretti da seguire, almeno in Italia, oltre le occasioni parziali che non possono costituire riferimento utile e significativo, specialmente in materia di crescita della cultura e dell’informazione del cittadino.E qui sorge il problema più denso e più grave: quello della comunicazione, su cui non si può non essere assolutamente espliciti, al punto che saremmo tentati di sostenere la formulazione di un ricettario che per nessuna ragione dovrebbe essere ignorato o disatteso. La questione, per la verità, dopo il gran parlare che della comunicazione si fa da ogni parte e in ogni occasione, sembrerebbe di quelle già approfondite e risolte, e lo è in effetti per molti aspetti e settori della produzione e della vita d’oggi. […] [5] Lo sanno bene certi uomini politici, certi giornalisti, certi – pochi – docenti. Non lo sanno, senza dubbio, gli architetti, almeno nella grandissima maggioranza con particolare riguardo alle ultime generazioni. Anche quando hanno idee chiare, fanno di tutto per renderle incomprensibili […]. La situazione è aggravata dall’impiego di simboli, di frasi gergali, di presupponenze di ogni genere. Si viene aggrediti, respinti, frastornati, e si cerca infine refrigerio e ristoro altrove.Ora quello del saper comunicare è un dono di natura, almeno in gran parte. Carlo Scarpa, ad esempio, tra un paradosso e una battuta, un calembour e una interiezione, un gesto e un segno di lapis, rendeva chiaro il discorso e trasparente il pensiero: talvolta un difficile e complesso pensiero. Non scriveva, non faceva “conferenze”, ma sapeva comunicare. […] [6]. Ma quando il dono non si ha, e si hanno al tempo stesso aspirazioni e volontà di diffusione culturale, occorre un lavoro paziente di trascrizione e di controllo di ogni momento e fase del pensiero. Occorre, nel caso di una manifestazione pubblica come la Triennale, la verifica capillare e scrupolosa di tutti i materiali e gli strumenti cui è affidata la comunicazione di certi determinati contenuti. Più specificamente occorre mettere a punto i metodi di visualizzazione, ivi compresi tutti quei sussidi non propriamente visuali che ad essa si debbano accompagnare come opportuni e complementari (vale a dire comunicazioni foniche, sonorizzazioni, testi, didascalie). Fra ordinatore e allestitore – anche quando non vi sia sdoppiamento di responsabilità – si deve stabilire un dialogo finalizzato allo scopo della chiarezza: un’idea, un assunto, una conclusione, una scoperta fondamentali valgono in sé, ma restano senza esito se non raggiungono il destinatario, e se non raggiungono il destinatario, e se non lasciano tracce nella coscienza. […]Per realizzare un’azione efficace e concretamente educativa, è dunque necessario ipotizzare il tipo di visitatore medio, identificandone le disponibilità e le caratteristiche. Cominciando, ad esempio, con la constatazione che la scuola, con tutte le traversie che ha subito, ha aperto baratri di abissale ignoranza […] [7]. Va da sé che l’ipotesi del visitatore medio […] dovrebbe essere sperimentalmente acquisita, una volta tanto, dal vero, prendendo atto di reazioni e di conseguenze reali, verificate e controllate non solo sul pubblico dell’area milanese. Sarebbe, già questo, un bellissimo tema di ricerca […] [8].Se e quando avremo valori e non incertezze, pensieri e non parole vuote, determinazioni e non velleitarismi, bisogno di chiarezza interiore e non acquiescenza alle eteronomie, saremo anche capaci di maturare indirizzi corretti e di comunicarli agli altri. Tra gli obiettivi della nuova Triennale dovrebbe entrare anche quello di sottoporre a critica severa le idee e le istanze correnti in una prospettiva di lavoro a breve, medio e lungo termine. […]»per informazioni e integrazioni all’articolo si leggano le note a seguire: Continue reading (All)ora come ora

Il 9 novembre [0], in Triennale abbiamo sfogliato e acquistato una rivista in cui abbiamo intravisto un articolo di cui riportiamo di seguito brani consistenti, perché ci sembra lettura proficua per le aderenze e le coincidenze con certe attualità – in taluni passi sorprendenti –, come pure per le differenze e le distanze; comunque, per le riflessioni che impone (di ogni segno). In ragione di ciò, anziché segnalare puntualmente aderenze, coincidenze e distanze, per assicurare la pregnanza senza tempo che emerge dagli argomenti presentati nell’articolo – fra l’avis e il memento, comunque li si valuti più o meno condivisibili –, rimandiamo alla fine il nome dell’autore, quello della rivista e gli altri dati bibliografici. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di eliminare i nomi di persona, segnalando gli omissis e rinviando alla fine, come note, i dati per completezza. Apparentemente un gioco, in realtà un confronto fertile, ché alla fine i riferimenti son dati.«Quando questa nota verrà pubblicata, saranno forse maturati fatti nuovi alla Triennale di Milano, se si sarà tenuto fede al proposito originario di realizzarla nel tempo come “museo in progress, come struttura permanente e sistematica di elaborazione e di produzione culturale”. Ma mi pare opportuno, comunque, in questo che sembra quasi un suo anno zero, verificare meglio i propositi e le intenzioni secondo cui dovrebbero attuarsi il nuovo assetto e le nuove finalità. Affidiamoci alle parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione […] [1]. “Apriamo per sfida”, egli ha dichiarato, “contro una pervicace volontà politica di affossare la Triennale, contro una burocrazia che ha ritardato in tutti i modi provvedimenti vitali per la sopravvivenza dell’Ente, contro l’arroganza di interessi privati…”. Ma sfida anche culturale, egli aggiunge, intesa a stabilire “quale identità culturale dovesse essere attribuita ad un Ente che in 50 anni di vita aveva, più o meno, mantenuto sempre la stessa formula; quale finalità proporsi per adeguarsi ad un contesto culturale e sociale invece profondamente maturato. La sfida era anche quella di chiedersi se la Triennale, oggi, potesse ancora avere un significato”. Si apre così un dibattito abbastanza allargato e articolato, nel corso del quale si decide di fare una Triennale nuova, una “Triennale profondamente diversa dal passato”. Dovrà essere un museo vivo, “lontano dalla concezione accademica, chiusa, aristocratica dei musei e di tante istituzioni culturali italiane, contenitori austeri di opere d’arte, luoghi di transito più che di rapporto reale tra l’istituzione e l’utenza. Un museo… che si realizza e acquisisce un’identità giorno dopo giorno, che non si limita a promuovere lo svolgimento di un numero maggiore di mostre o manifestazioni di tipo tradizionale, ma che è anche laboratorio in cui si progetta, si lavora, si produce, si fa sperimentazione e ricerca”. E fermiamoci qui, almeno per ora. Il programma, come si vede, non è carente né rinunciatario: ambisce anzi, come deve, ad una ampiezza e complessità che davvero potrebbero allineare la Triennale alle maggiori istituzioni internazionali. Da molti anni, ormai, si pensa, si parla e si scrive in questi termini, auspicando e propugnando (a parole più che con i fatti per la verità) una trasformazione integrale degli enti culturali e del loro modo di esser arcaico, se non decrepito, anche sul piano istituzionale. […] [2] Ora […] [3] la Triennale riprende e rinnova propositi ed istanze già proprie della cultura più avvertita, prospettando un diverso futuro. Vediamo, intanto, i due problemi centrali: quello del museo in progress, e quello della efficienza dell’azione culturale nei confronti di una comunità allargata che non sia soltanto la società dei dotti: problemi che del resto hanno vari punti e aspetti di collegamento. È chiaro che il passaggio da una manifestazione-esposizione avente il compito di riflettere, prospettare e chiarire i temi e le ragioni emergenti di un certo periodo o momento, a un organismo propulsivo o creativo che dir si voglia, capace di dirottare scelte, decisioni e priorità, e di incidere attivamente e costruttivamente sul corso degli eventi, comporta un radicale mutamento di indirizzo. Occorrono strumenti diversi, strutture diverse, qualità e disponibilità diverse; nonché mezzi congrui erogati non una tantum, ma garantiti con bilancio adeguato per tempi lunghi. Laboratorio o cantiere che si voglia considerare, e cioè […] [4] “ente organizzatore permanente di cultura, luogo di aggregazione, di incontro, di confronto culturale, di studio”, la Triennale non può esimersi da una ristrutturazione totale, dalla formazione di nuovi quadri stabili, dal reclutamento di uomini seri ed esperti, in grado di lavorare a tempo pieno, e di attuare con continuità e coerenza di intenti, disegni, programmi, iniziative. I quali dunque non sarebbero e non dovrebbero essere poi molto dissimili da quelli di una grande scuola aperta o sperimentale, provvista di un centro di ricerca e di studio, e dotata di ogni necessaria attrezzatura tecnica, ivi compresi naturalmente quei servizi fissi (biblioteca, galleria del disegno, catasto dei disegni, raccolta del design, laboratorio di comunicazione) cui già si riferiscono fin da ora gli organizzatori.I pericoli sono molti: che per troppo credere e parlare si mettano in carta propositi sproporzionati, destinati a restarvi per l’inadempienza e la pochezza delle strutture operative, o per l’inadeguatezza dei mezzi; che l’impostazione generale discenda da premesse generiche e confuse, non verificate analiticamente anche sul piano della correttezza metodica, e che quindi, sia pur computando il valore sempre positivo delle esperienze, si aggiungano ingredienti inerti nel gran calderone del dibattito culturale, da cui sarebbe invece venuto il momento di tirar fuori quanto vi è di non passivamente conformistico e di autenticamente creativo; che si continui a ignorare la reale consistenza dei fenomeni sui quali è necessario incidere, presto e positivamente, e si lavori sui margini dei problemi anziché al centro di essi; che si ceda alla demagogia, malanno oggi di gran moda, saltando le tappe che una seria operazione educativa deve percorrere, se non vuole rischiare di aggiungere all’ignoranza, che rimane, l’illusione di averla superata. E i pericoli possono essere anche altri, soprattutto quando si consideri che non vi sono precedenti diretti da seguire, almeno in Italia, oltre le occasioni parziali che non possono costituire riferimento utile e significativo, specialmente in materia di crescita della cultura e dell’informazione del cittadino.E qui sorge il problema più denso e più grave: quello della comunicazione, su cui non si può non essere assolutamente espliciti, al punto che saremmo tentati di sostenere la formulazione di un ricettario che per nessuna ragione dovrebbe essere ignorato o disatteso. La questione, per la verità, dopo il gran parlare che della comunicazione si fa da ogni parte e in ogni occasione, sembrerebbe di quelle già approfondite e risolte, e lo è in effetti per molti aspetti e settori della produzione e della vita d’oggi. […] [5] Lo sanno bene certi uomini politici, certi giornalisti, certi – pochi – docenti. Non lo sanno, senza dubbio, gli architetti, almeno nella grandissima maggioranza con particolare riguardo alle ultime generazioni. Anche quando hanno idee chiare, fanno di tutto per renderle incomprensibili […]. La situazione è aggravata dall’impiego di simboli, di frasi gergali, di presupponenze di ogni genere. Si viene aggrediti, respinti, frastornati, e si cerca infine refrigerio e ristoro altrove.Ora quello del saper comunicare è un dono di natura, almeno in gran parte. Carlo Scarpa, ad esempio, tra un paradosso e una battuta, un calembour e una interiezione, un gesto e un segno di lapis, rendeva chiaro il discorso e trasparente il pensiero: talvolta un difficile e complesso pensiero. Non scriveva, non faceva “conferenze”, ma sapeva comunicare. […] [6]. Ma quando il dono non si ha, e si hanno al tempo stesso aspirazioni e volontà di diffusione culturale, occorre un lavoro paziente di trascrizione e di controllo di ogni momento e fase del pensiero. Occorre, nel caso di una manifestazione pubblica come la Triennale, la verifica capillare e scrupolosa di tutti i materiali e gli strumenti cui è affidata la comunicazione di certi determinati contenuti. Più specificamente occorre mettere a punto i metodi di visualizzazione, ivi compresi tutti quei sussidi non propriamente visuali che ad essa si debbano accompagnare come opportuni e complementari (vale a dire comunicazioni foniche, sonorizzazioni, testi, didascalie). Fra ordinatore e allestitore – anche quando non vi sia sdoppiamento di responsabilità – si deve stabilire un dialogo finalizzato allo scopo della chiarezza: un’idea, un assunto, una conclusione, una scoperta fondamentali valgono in sé, ma restano senza esito se non raggiungono il destinatario, e se non raggiungono il destinatario, e se non lasciano tracce nella coscienza. […]Per realizzare un’azione efficace e concretamente educativa, è dunque necessario ipotizzare il tipo di visitatore medio, identificandone le disponibilità e le caratteristiche. Cominciando, ad esempio, con la constatazione che la scuola, con tutte le traversie che ha subito, ha aperto baratri di abissale ignoranza […] [7]. Va da sé che l’ipotesi del visitatore medio […] dovrebbe essere sperimentalmente acquisita, una volta tanto, dal vero, prendendo atto di reazioni e di conseguenze reali, verificate e controllate non solo sul pubblico dell’area milanese. Sarebbe, già questo, un bellissimo tema di ricerca […] [8].Se e quando avremo valori e non incertezze, pensieri e non parole vuote, determinazioni e non velleitarismi, bisogno di chiarezza interiore e non acquiescenza alle eteronomie, saremo anche capaci di maturare indirizzi corretti e di comunicarli agli altri. Tra gli obiettivi della nuova Triennale dovrebbe entrare anche quello di sottoporre a critica severa le idee e le istanze correnti in una prospettiva di lavoro a breve, medio e lungo termine. […]»per informazioni e integrazioni all’articolo si leggano le note a seguire: Continue reading (All)ora come ora

Design fra mito e storia

Temendo, per ignoranza, di sfidare il vero – insomma di errare – allorché ci accade di ritenere che per una migliore conoscenza e diffusione della cultura progettuale ci sia ancora lavoro da fare; che talune carenze, assenze o ripetizioni – dalla storiografia alla critica, fino ai musei o alle mostre temporanee – siano segnale di come il “design” (non) è inteso; che certe relazioni del design con altre discipline, laddove trattate con univocità e tentazioni d’assolutezza, contribuiscano a rendere profittevolmente – per alcuno – confusa e banalizzata l’idea (con la minuscola, s’intende) e la conoscenza della disciplina; e temendo, soprattutto, di confondere il paese con il mondo, abbiamo cominciato ad allungar lo sguardo attorno, ovvero a leggere un poco più di quel che s’è scritto altrove, in altre nazioni, quelle in cui – almeno per quanto presso di noi sembra – il design ha avuto una storia disciplinare precedente o meglio chiarita… Ora, non è che la nostra ignoranza sia sparita d’un tratto, anzi s’accresce (strana cosa, codesta). Ciò che però ci pare è che per questa ingorda bestia ci sia cibo da mangiare, in discreta quantità, a voler abbandonare la dieta mediterranea finora per lo più seguita. Torneremo, speriamo, a più riprese su queste pietanze – tedesche e britanniche, ma anche americane ecc. –, piatti preparati con metodo e ricchi di storia. E molto pertinenti per i temi di cui ci vogliamo occupare. Giacché i musei sono proprio «istituzioni che conservano la storia e la memoria della storia» (Giovanni Pinna) – laddove conservazione è di materiali collezioni e di immateriali contenuti, i quali sono, ormai dagli Annali, documenti, materia prima per gli storici, dunque per l’interpretazione di ciò che è stato, di quel che siamo e pure, in funzione critica, di quel che potremmo essere.Un’interpretazione, dunque, che non deve essere ripetizione di un canone né giustificazione lineare del presente… E così, per trasferirci allo specifico del design, ci si potrà accontentare, per la sua storia e per la sua narrazione esposta (musei, mostre), solo di una sequenza di nomi, successi, prodotti? Sarà sufficiente una successione di icone o classici, sempre già visti, gli stessi pezzi in libri e riviste, nei musei e pure in fiere e showroom? Question propriamente di storia.Prendiamo spunto da un doppio paper davvero interessante, quello di Clive Dilnot, The State of Design History, I: Mapping the Field e II: Problems and Possibilities [1984] (in Design Discourse, a cura di Victor Margolin, University of Chicago Press, Chicago 1989, pp. 213-250); in realtà sono molti gli spunti, ma per ora ci soffermiamo su uno di quelli che aprono il secondo dei due saggi.Riporta Dilnot che negli anni trenta del Novecento a Cambridge Ivor Armstrong Richards, con uno dei suoi esperimenti di critica letteraria, dimostrò che «the most highly trained students of English literature could be taught what the canon of literature consisted of, but they could not produce for themselves its implicit variations. These findings produced a minor crisis within the study of literature and led almost directly to the domination of criticism in literary studies». Sicché la letteratura cominciò a essere ridefinita in termini di “valore” e lo studio della letteratura a esser circoscritto a un numero ristretto di testi “canonici”, con tre conseguenze: la negazione o la non considerazione della scrittura, dell’atto del comporre; la rimozione della storia dei testi e dei processi storici secondo i quali il canone della letteratura inglese è “prodotto” e non già dato; la riduzione dei testi inclusi nel canone a una unica identità (nazionale).Prosegue Dilnot, a chiarire il perché di tal esempio: «True, the parallel with literary studies should not be taken too far. At present, there is no real discipline of design criticism, but a canonical list of “important” designs and designers is rapidly being established […]» – ricordiamo che il testo è del 1984, ma le conseguenze ci paiono piuttosto attuali – «Therefore, the history of design in this sense is approaching a recitation of such “important” works, with the consequences that the historical processes that gave rise to them are gradually disappearing. The values that the “important” works possess are increasingly being tacitly accepted as lying outside the realm of history». E aggiunge: «Most important, the whole process tends to obscure, rather than to illuminate, the design process. Thus, the second effect of failing to distinguish the “multiple content of design”, as Necdet Teymur put it, is the paradox of removing history and design from design history!». La rimozione della complessità, l’appiattimento e la riduzione del design in una tradizione lineare di pezzi importanti, in un concetto indistinto – il Design – equivale alla perdita della dimensione storica, all’impossibilità di comprendere e di conoscere.«In professional design practice and design education, and now possibly in design history, a mystique of design, an almost mythic and artificial set of largely esthetic values, is being created. In history this development has the very real possibility of turning the writing history into the writing of myth.»Sicché, parlando di miti, Dilnot non può che rimandare alla viva parola del Roland Barthes di Mythologies (e che noi citiamo dall’edizione italiana Miti d’oggi, Lerici, Milano 1966, p. 142 s.): «… il mito ha il compito di istituire un’intenzione storica come natura, una contingenza come eternità. […] Al mito il mondo fornisce un reale storico, definito, per lontano che si debba risalire nel tempo, dal modo in cui gli uomini lo hanno prodotto o utilizzato; e il mito restituisce un’immagine naturale di questo reale». Il mito «si costituisce attraverso la dispersione della qualità storica delle cose: le cose vi perdono il ricordo della loro fabbricazione»; il mito sottrae «alle cose il loro senso umano», il «rapporto dialettico di attività» e le riduce a «un quadro armonioso di essenze», ovvero «abolisce la complessità degli atti umani, dà loro la semplicità delle essenze»; inoltre costruisce un mondo privo di contraddizioni «perché senza profondità, un mondo dispiegato nell’evidenza, istituisce una chiarezza felice: le cose sembrano significare da sole»; ma il mito «non nega le cose, la sua funzione, al contrario, è di parlarne; semplicemente le purifica, le fa innocenti, le istituisce come natura e come eternità, dà loro una chiarezza che non è quella della spiegazione, ma quella della constatazione». Per cui, laddove si intenda politica «nel senso profondo, come insieme dei rapporti umani nella loro struttura reale, sociale, nel loro potere di fabbricazione del mondo», ne consegue che il mito – la cui funzione, in definitiva è di «svuotare il reale […] un deflusso incessante, un’emorragia […] un’evaporazione, insomma un’assenza sensibile» –, insomma il mito «è una parola depoliticizzata» (dando al de- «un valore attivo» perché «rappresenta in questo caso un movimento operativo, attualizza incessantemente una defezione»).Dilnot non riprende Barthes per esaminare o verificare se si sia raggiunta quella «conciliazione del reale e degli uomini, della descrizione e della spiegazione, dell’oggetto e del sapere» (ivi, p. 250) che il francese auspicava in conclusione. Piuttosto, come noi “usiamo” Dilnot, lo colloca nel suo ragionamento per segnalare come il mito abbia finito per l’operare anche nella storia del design, manifestandosi nella «reduction of its subject matter to an unproblematic, selfevident entity (Design) in a form that also reduces its historical specificity and variety to as near zero as possible».Dilnot scriveva nel 1984. Per richiamare un’altra delle pietanze straniere cui abbiamo fatto cenno supra, dobbiamo pensare che in quegli anni, quelli del cosiddetto Nuovo Design, si poteva peraltro assistere a esposizioni dal titolo I mobili espliciti di per se stessi (Wuppertal, 1985; cfr. Bernhard Bürdek, Design. Storia, teoria e prassi del disegno industriale, Mondadori, Milano 1992, p. 65); certo qui le implicazioni erano anche altre – e si dovrebbe rendere conto di tanto altro di quel periodo e di molto altro sul disegno industriale.Per ora, suggiamo a noi stessi che dovremo valutare come si sia formato l’insidioso appiattimento destoricizzante – per tramite di storiografia, teoria, critica e curatori (per tutti: o sedicenti tali) – e se i suoi effetti siano ancora presenti, in qual misura e con qual peso per la cultura del progetto e la cultura in genere. In questo è proprio la storia a venirci incontro, giacché «la mitologia può avere solo un fondamento storico, perché il mito è una parola scelta dalla storia: il mito non può sorgere dalla “natura” delle cose» (sempre Barthes, Miti d’oggi, cit., p. 204). Barhtes si proponeva di “demistificare” – non che noi si creda di poter esser come lui, ma almeno di tenerlo come faro per guardare e interpretare, ché l’universo dell’intenzionalità mitopoietica ci pare non attenuarsi: «Il punto di partenza […] era il più delle volte un senso di insofferenza davanti alla “naturalità” di cui incessantemente la stampa, l’arte, il senso comune, rivestono una realtà che per essere quella in cui viviamo non è meno perfettamente storica: in una parola soffrivo di vedere confuse ad ogni occasione, nel racconto della nostra attualità, Natura e Storia, e volevo ritrovare nell’esposizione decorativa di ciò-che-va-da-sé l’abuso ideologico che, a mio avviso, vi nasconde».

Temendo, per ignoranza, di sfidare il vero – insomma di errare – allorché ci accade di ritenere che per una migliore conoscenza e diffusione della cultura progettuale ci sia ancora lavoro da fare; che talune carenze, assenze o ripetizioni – dalla storiografia alla critica, fino ai musei o alle mostre temporanee – siano segnale di come il “design” (non) è inteso; che certe relazioni del design con altre discipline, laddove trattate con univocità e tentazioni d’assolutezza, contribuiscano a rendere profittevolmente – per alcuno – confusa e banalizzata l’idea (con la minuscola, s’intende) e la conoscenza della disciplina; e temendo, soprattutto, di confondere il paese con il mondo, abbiamo cominciato ad allungar lo sguardo attorno, ovvero a leggere un poco più di quel che s’è scritto altrove, in altre nazioni, quelle in cui – almeno per quanto presso di noi sembra – il design ha avuto una storia disciplinare precedente o meglio chiarita… Ora, non è che la nostra ignoranza sia sparita d’un tratto, anzi s’accresce (strana cosa, codesta). Ciò che però ci pare è che per questa ingorda bestia ci sia cibo da mangiare, in discreta quantità, a voler abbandonare la dieta mediterranea finora per lo più seguita. Torneremo, speriamo, a più riprese su queste pietanze – tedesche e britanniche, ma anche americane ecc. –, piatti preparati con metodo e ricchi di storia. E molto pertinenti per i temi di cui ci vogliamo occupare. Giacché i musei sono proprio «istituzioni che conservano la storia e la memoria della storia» (Giovanni Pinna) – laddove conservazione è di materiali collezioni e di immateriali contenuti, i quali sono, ormai dagli Annali, documenti, materia prima per gli storici, dunque per l’interpretazione di ciò che è stato, di quel che siamo e pure, in funzione critica, di quel che potremmo essere.Un’interpretazione, dunque, che non deve essere ripetizione di un canone né giustificazione lineare del presente… E così, per trasferirci allo specifico del design, ci si potrà accontentare, per la sua storia e per la sua narrazione esposta (musei, mostre), solo di una sequenza di nomi, successi, prodotti? Sarà sufficiente una successione di icone o classici, sempre già visti, gli stessi pezzi in libri e riviste, nei musei e pure in fiere e showroom? Question propriamente di storia.Prendiamo spunto da un doppio paper davvero interessante, quello di Clive Dilnot, The State of Design History, I: Mapping the Field e II: Problems and Possibilities [1984] (in Design Discourse, a cura di Victor Margolin, University of Chicago Press, Chicago 1989, pp. 213-250); in realtà sono molti gli spunti, ma per ora ci soffermiamo su uno di quelli che aprono il secondo dei due saggi.Riporta Dilnot che negli anni trenta del Novecento a Cambridge Ivor Armstrong Richards, con uno dei suoi esperimenti di critica letteraria, dimostrò che «the most highly trained students of English literature could be taught what the canon of literature consisted of, but they could not produce for themselves its implicit variations. These findings produced a minor crisis within the study of literature and led almost directly to the domination of criticism in literary studies». Sicché la letteratura cominciò a essere ridefinita in termini di “valore” e lo studio della letteratura a esser circoscritto a un numero ristretto di testi “canonici”, con tre conseguenze: la negazione o la non considerazione della scrittura, dell’atto del comporre; la rimozione della storia dei testi e dei processi storici secondo i quali il canone della letteratura inglese è “prodotto” e non già dato; la riduzione dei testi inclusi nel canone a una unica identità (nazionale).Prosegue Dilnot, a chiarire il perché di tal esempio: «True, the parallel with literary studies should not be taken too far. At present, there is no real discipline of design criticism, but a canonical list of “important” designs and designers is rapidly being established […]» – ricordiamo che il testo è del 1984, ma le conseguenze ci paiono piuttosto attuali – «Therefore, the history of design in this sense is approaching a recitation of such “important” works, with the consequences that the historical processes that gave rise to them are gradually disappearing. The values that the “important” works possess are increasingly being tacitly accepted as lying outside the realm of history». E aggiunge: «Most important, the whole process tends to obscure, rather than to illuminate, the design process. Thus, the second effect of failing to distinguish the “multiple content of design”, as Necdet Teymur put it, is the paradox of removing history and design from design history!». La rimozione della complessità, l’appiattimento e la riduzione del design in una tradizione lineare di pezzi importanti, in un concetto indistinto – il Design – equivale alla perdita della dimensione storica, all’impossibilità di comprendere e di conoscere.«In professional design practice and design education, and now possibly in design history, a mystique of design, an almost mythic and artificial set of largely esthetic values, is being created. In history this development has the very real possibility of turning the writing history into the writing of myth.»Sicché, parlando di miti, Dilnot non può che rimandare alla viva parola del Roland Barthes di Mythologies (e che noi citiamo dall’edizione italiana Miti d’oggi, Lerici, Milano 1966, p. 142 s.): «… il mito ha il compito di istituire un’intenzione storica come natura, una contingenza come eternità. […] Al mito il mondo fornisce un reale storico, definito, per lontano che si debba risalire nel tempo, dal modo in cui gli uomini lo hanno prodotto o utilizzato; e il mito restituisce un’immagine naturale di questo reale». Il mito «si costituisce attraverso la dispersione della qualità storica delle cose: le cose vi perdono il ricordo della loro fabbricazione»; il mito sottrae «alle cose il loro senso umano», il «rapporto dialettico di attività» e le riduce a «un quadro armonioso di essenze», ovvero «abolisce la complessità degli atti umani, dà loro la semplicità delle essenze»; inoltre costruisce un mondo privo di contraddizioni «perché senza profondità, un mondo dispiegato nell’evidenza, istituisce una chiarezza felice: le cose sembrano significare da sole»; ma il mito «non nega le cose, la sua funzione, al contrario, è di parlarne; semplicemente le purifica, le fa innocenti, le istituisce come natura e come eternità, dà loro una chiarezza che non è quella della spiegazione, ma quella della constatazione». Per cui, laddove si intenda politica «nel senso profondo, come insieme dei rapporti umani nella loro struttura reale, sociale, nel loro potere di fabbricazione del mondo», ne consegue che il mito – la cui funzione, in definitiva è di «svuotare il reale […] un deflusso incessante, un’emorragia […] un’evaporazione, insomma un’assenza sensibile» –, insomma il mito «è una parola depoliticizzata» (dando al de- «un valore attivo» perché «rappresenta in questo caso un movimento operativo, attualizza incessantemente una defezione»).Dilnot non riprende Barthes per esaminare o verificare se si sia raggiunta quella «conciliazione del reale e degli uomini, della descrizione e della spiegazione, dell’oggetto e del sapere» (ivi, p. 250) che il francese auspicava in conclusione. Piuttosto, come noi “usiamo” Dilnot, lo colloca nel suo ragionamento per segnalare come il mito abbia finito per l’operare anche nella storia del design, manifestandosi nella «reduction of its subject matter to an unproblematic, selfevident entity (Design) in a form that also reduces its historical specificity and variety to as near zero as possible».Dilnot scriveva nel 1984. Per richiamare un’altra delle pietanze straniere cui abbiamo fatto cenno supra, dobbiamo pensare che in quegli anni, quelli del cosiddetto Nuovo Design, si poteva peraltro assistere a esposizioni dal titolo I mobili espliciti di per se stessi (Wuppertal, 1985; cfr. Bernhard Bürdek, Design. Storia, teoria e prassi del disegno industriale, Mondadori, Milano 1992, p. 65); certo qui le implicazioni erano anche altre – e si dovrebbe rendere conto di tanto altro di quel periodo e di molto altro sul disegno industriale.Per ora, suggiamo a noi stessi che dovremo valutare come si sia formato l’insidioso appiattimento destoricizzante – per tramite di storiografia, teoria, critica e curatori (per tutti: o sedicenti tali) – e se i suoi effetti siano ancora presenti, in qual misura e con qual peso per la cultura del progetto e la cultura in genere. In questo è proprio la storia a venirci incontro, giacché «la mitologia può avere solo un fondamento storico, perché il mito è una parola scelta dalla storia: il mito non può sorgere dalla “natura” delle cose» (sempre Barthes, Miti d’oggi, cit., p. 204). Barhtes si proponeva di “demistificare” – non che noi si creda di poter esser come lui, ma almeno di tenerlo come faro per guardare e interpretare, ché l’universo dell’intenzionalità mitopoietica ci pare non attenuarsi: «Il punto di partenza […] era il più delle volte un senso di insofferenza davanti alla “naturalità” di cui incessantemente la stampa, l’arte, il senso comune, rivestono una realtà che per essere quella in cui viviamo non è meno perfettamente storica: in una parola soffrivo di vedere confuse ad ogni occasione, nel racconto della nostra attualità, Natura e Storia, e volevo ritrovare nell’esposizione decorativa di ciò-che-va-da-sé l’abuso ideologico che, a mio avviso, vi nasconde».